前因:宋太祖任命范质等人为相;后果:宋太宗提高参知政事权力。

文/全历史 李曳白

前因

宋太祖任命范质等人为相:赵匡胤任命范质等北周旧臣为相,为北宋分割宰相权力提供了前提。

公元964年,宋太祖赵匡胤任命赵普为相,同时任命薛居正为参知政事(副宰相),宋代相权被进一步分割。

赵匡胤对宰相权力的分割,从登基时就已经开始。赵匡胤通过陈桥驿兵变黄袍加身后,让他犯难的事发生了,以范质为首的三个宰相都是北周旧臣,到底还用不用?赵匡胤决定还是要用。因为范质等人留在朝中当宰相,能够稳定朝局,官员们对新朝廷的反对情绪不会太大。

但留任范质等人的问题也随之而来,范质等人不是赵匡胤心腹,凡是军国大政都不能参与其中,但是三人占着宰相位置,对朝廷工作的开展是个阻碍。

赵匡胤很快就想到了办法。北宋建国之初最重要的任务,是清除地方的反对势力,谋臣赵普提议收回地方钱粮时,赵匡胤决定趁机分割相权。

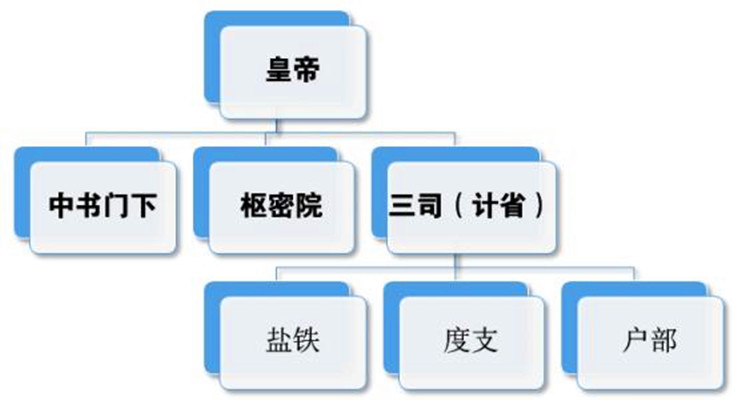

他派亲信大臣薛居正为三司(盐铁、户部、度支)使主抓财政,再让赵普去枢密院负责军事。三司和枢密院是晚唐以来就有的职务,如今用来架空范质等旧宰相,官职地位得到很大提升。

几年之后,全国的政治局面基本稳定,不需要范质等人继续稳定朝堂。任命自己人做宰相成了当务之急,赵匡胤想到的人选是赵普。

赵普被任命为宰相后,赵匡胤担心赵普太累,想给赵普找个副手。赵匡胤选中的人是此前负责财政的亲信薛居正。但薛居正的官名成了问题,因为宰相的副手,谁也不知道叫什么。

赵匡胤找来翰林学士陶榖(gǔ),问宰相的副手叫什么。陶榖对官职一知半解,想了一会说,唐代有参知政事的官职。赵匡胤说那宰相的副手,就叫参知政事。陶榖其实是胡说的,因为参知政事在唐代的地位很高,比赵普的官衔还高,但却将错就错的定了下来。

任命了新宰相的赵匡胤很高兴,因为新宰相赵普是自己人。但事情很快朝反方向发展,赵匡胤没想到,他任命的宰相赵普居然也靠不住,同样需要用钳制办法。

有一次,赵匡胤去赵普家里作客,看见吴越王钱俶(chù)给赵普送的海产品,都用瓶子装起来放在赵普家的屋檐下。赵匡胤很好奇,说看看里面装的什么。结果打开一看都是金子。

赵普惶恐地跪下磕头,说我没打开过,赵匡胤说收就收了,国家大事也不是都由你做主。

可在朝臣眼里,国家大事就是由赵普做主的。当了宰相后的赵普做事专擅,很多事情他都是自己说了算。给赵普当副手的薛居正见赵普权势太大,也不敢提意见,成了赵普手下打杂的。

当时秦、陇的木材很珍贵,朝廷禁止民间买卖,但赵普常派亲信去买上好的秦陇木材,运回家里盖房子,惹得赵匡胤大怒。朝臣很快闻风而动,对赵普发动攻击。翰林学士卢多逊每次被皇帝召见,都会说讲些赵普的坏事。赵匡胤觉得不能继续放任,他决定给赵普上个紧箍咒。

赵匡胤想要钳制住专权的赵普,其实也不是只针对赵普一个人。赵普曾经参与策划陈桥驿兵变,这样的亲信都会变心,其他人谁还能保证不会变质呢?赵匡胤需要一个制度性的办法。

以前赵匡胤限制北周宰相的权力,主要依靠的是三司使和枢密院对宰相分权,赵普私自买卖秦、陇木材的事,就是三司使揭发出来的,如今要进一步限制赵普,继续分权成了主要思路。

要怎么分呢?赵匡胤把眼光投向了新设立的参知政事一职上。

设立参知政事之初,出任参知政事的薛居正和赵普的权力差距很大,薛居正手里没有宰相的印信,不能单独和皇帝汇报事情,上朝时也要站在宰相身后。赵匡胤想,为何不让薛居正和赵普两人轮流执掌印信、汇报事情?这样薛居正担任的参知政事,自然会对宰相形成制约。

诏书一下,参知政事的权力得到了明显提升。为了防止赵普过于强势,没过多久,赵匡胤就任命赵普为河阳三城节度使,把他贬出朝堂。没了来自赵普的阻力,参知政事的职务权力进一步提升。

参知政事的设置经过,虽然带有一定的偶然性。但它作为一个新官职地位得到迅速提升,离不开赵匡胤想要加强皇权的目的。随着参知政事权力的扩大,宋代相权也被进一步削弱了。

后果

宋太宗提高参知政事权力:赵光义提高参知政事权力,参知政事的权力几乎等同于宰相。

结论:参知政事的设立分割了宋代宰相权力,有助于宋代皇权的加强和政治稳定,分权的同时也提高了行政效率,一定程度上避免了政府机构的决策失误。