前因:恺撒遇刺;后果:后三头同盟破裂。

文/翟书宁

前因

恺撒遇刺:公元前44年,共和派刺杀了恺撒,后三头同盟以为恺撒报仇为名对共和派发动战争。

公元前42年,后三头同盟与共和派在马其顿腓力比城以西进行的一场决战。共和派战败,从此退出罗马的政治舞台。

共和派刺杀了恺撒之后,也没有能力恢复共和制度。恺撒的党羽——屋大维和安东尼等人仍掌握着军队,只是此刻正忙于内部斗争,无暇顾及他们。共和派认识到必须有自己的军事力量,于是决定前往东方招兵买马,以求与恺撒派决一胜负。

马其顿此时已经被罗马制服

就在安东尼、屋大维、雷必达三人明争暗斗之际,布鲁图和卡西乌斯已经通过贿赂和游说拉拢东方的军队、招募军团,还掌握了强大的海军力量。利用这些军队,共和派征服了叙利亚、小亚细亚和巴尔干半岛,势力迅速膨胀。

此时,恺撒派三人才醒悟过来,结成后三头同盟,团结一致对抗共和派。公元前42年,共和派军队来到马其顿的腓力比城附近,这里地势险要、易守难攻,且靠近大海,便于粮草物资的补给。于是,他们决定在此安营扎寨,布鲁图将军营设在背面的山上,卡西乌斯则把大营设在南面的山上。共和派掌握着强大的海上舰队,可以将小亚细亚的粮食源源地送来,因此并不急于出击。

恺撒派则不然,他们的后勤补给紧张,庞大的军团仅仅依靠巴尔干半岛的粮食勉强支撑,因此急于求战。军队屡次三番挑衅共和军,但他们就是不肯出战。安东尼想到一个好主意,他一面命令军队在阵前大肆叫骂,另一面派人暗中修建一条直接通向共和军运粮道路的通道,企图截断敌军的补给线。

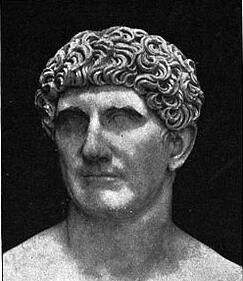

马可·安东尼

卡西乌斯很快发现了安东尼的阴谋,他也派军队修建工事,切断了安东尼的主力部队和突击队之间的联系。安东尼气急败坏,立刻派军队发起猛烈进攻,与卡西乌斯在沼泽地带爆发了激烈的战斗。共和派的精锐兵力大都在布鲁图斯手下,面对安东尼的进攻,卡西乌斯输的一败涂地,连大本营都被攻陷。

与此同时,布鲁图的军队因为忍受不了屋大维的挑衅,双方也在正面战场爆发了战斗。仓促之间,布鲁图竟然取得胜利,一举攻克了屋大维的军营,可惜屋大维并不在军营之中。这一仗,布鲁图虽在与屋大维的战斗中取得胜利,但南面战场上卡西乌斯却被安东尼击败。更加糟糕的是,卡西乌斯在撤退过程中误以为布鲁图也已战败,绝望之下自杀身亡。布鲁图只好整顿军队,退守营地。

战争进行到此,胜败已见分晓。所幸,共和派军队有着充足的后勤供应,如果采取拖延战术,还有获胜的可能。但布鲁图的部下都极力劝说他全面出击,布鲁图只得答应。

共和派领袖布鲁图斯

当年10月23日,共和派发起了最后的进攻。一开始,布鲁图的军队进攻十分猛烈。但安东尼故意引诱共和派军队,致使军队之间出现了一个巨大的缺口,恺撒派军队趁虚而入,包围了布鲁图指挥的军队。安东尼领导军队发起反攻,共和派军队溃不成军,四散而逃。布鲁图眼看着败局已定,在绝望之中选择了自杀了断。

腓力比之战,共和派惨败,两位领导人先后自杀,预示了共和派必亡的结局,罗马的共和时代宣告终结。此后,安东尼、屋大维和雷必达三位军事独裁者为争夺权力而内斗不止,直到屋大维胜出,建立罗马帝国。

后果

后三头同盟破裂:共和派威胁消灭后,安东尼、屋大维、雷必达三人为争夺权力互相争斗不休,最终关系破裂。

结论:腓力比之战是罗马共和派为挽救共和制度进行的最后努力。布鲁图和卡西乌斯兵败身亡,自此共和派彻底退出罗马政治舞台,罗马进入军事独裁、向帝制过渡的阶段。