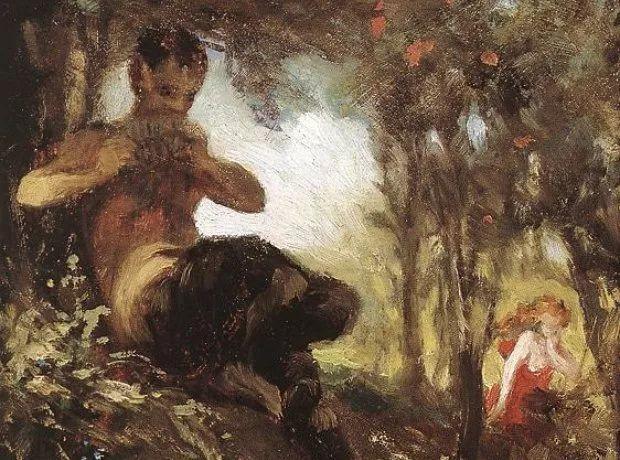

夏日午后的森林中,牧神的突然出现使刚刚出浴的女神惊惶逃去。牧神捧着女神遗下的纱巾,绮思无限。

《牧神午后》是德彪西的第一部具有代表性的印象主义作品,可以认为,德彪西通过这一音诗而开创了一个新的时代,因而此曲被后人誉为"德彪西的第一颗管弦乐定时炸弹"。

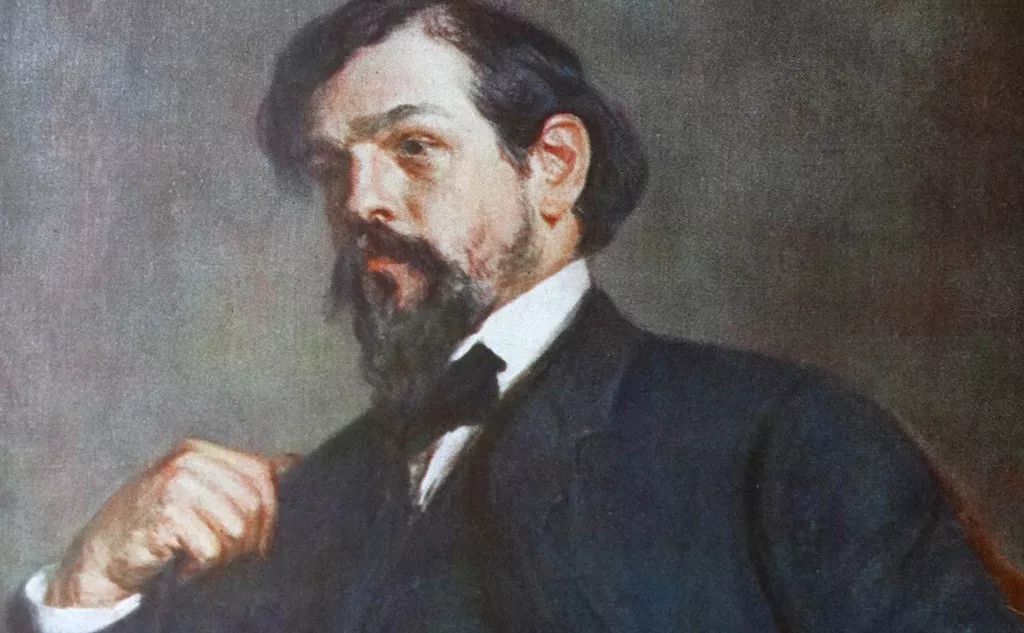

德彪西

这首作品完成于1894年,同年的12月在巴黎的阿尔古纪念堂进行首演。

从这个标题可以知道,德彪西的这首作品是受他的朋友斯蒂芬·马拉美的著名诗篇《牧神午后》启发而写的。

马拉美

这首短小的音诗以其异国情调的旋律和难以捉摸的和声散发着独特魅力,始终是作曲家最脍炙人口的管弦乐杰作之一。

夏日午后的森林中,牧神的突然出现使刚刚出浴的女神惊惶逃去。牧神捧着女神遗下的纱巾,绮思无限。

乐曲的开始部分,简单而无伴奏的长笛所吹出的旋律,仿佛是画布上刻画得十分分明的线条,它显然是表现了诗人马拉美笔下的牧神所吹奏的洋洋曲调。

乐句在音域、调性和节奏上都别具新意。音乐学家格里菲斯(PaulGriffiths)曾断言这乐句是二十世纪新音乐纪元的起点。

牧神亲自吹奏的那懒洋洋而变化多端的旋律,很快就融入温暖的天鹅绒般的圆号与木管声中,以及一串淙淙流水般的竖琴声中。

乐队的色彩纤丽而细腻,弦乐分声部奏出轻轻颤动的震音。整个音乐使人感到波光粼粼,阳光明媚,暖气袭人,微风吹拂,牧神昏昏欲睡,梦境消逝在稀薄的空气之中。

德彪西对音色选择和横向的配搭也受到印象派绘画风格影响,常把旋律线条或伴奏织体从一种乐器声音慢慢过渡到另一种相类似的乐器音色中。

乐曲不单音响效果朦胧飘忽,曲式结构上也因乐句与乐句间的交炽融汇难以锐意区分。

德彪西有强烈的反古典主义思维,他曾在一音乐会中听到奏鸣曲式发展部时因已知音乐的去向而毅然离开会场。全曲找不到古典手法中常用的整句或整段的重复及主题的发展和变奏。

德彪西 - 《牧神午后》

德彪西并不是以马氏的诗作为歌词配上声乐的演唱,而是用音乐自由地解说其美丽的诗意,把一幕接一幕的图画及牧神的梦幻带到听众的思维中。

马拉美在听完乐曲的首演后赞赏地写道:“你对《牧神午后》的音乐图解除了用技巧、微恙和丰饶延伸诗意到更具怀恋之情和更美的光线中外,没有任何与原诗不协和之处。”

据说当年的首演,在长笛吹出开头的主题后,全场便鸦雀无声,直到全曲结束。可是乐曲刚一结束,人们便爆发出了难以形容的喧哗——掌声、欢呼声、抗议声此伏彼起。

显然,这样风格新颖的音乐冲击到了当时巴黎听众的耳朵。但无论如何,这首作品是如今演出率最高的管弦乐之一,是法国音乐发展史上的里程碑,更是德彪西的艺术中,最动人心弦的一章。