《芬兰颂》就像一缕来自旷野的清新的空气,这是来自天堂的旋律,纯洁而又令人振奋。 ——西贝柳斯

《芬兰颂》作品26号(Finlandia,Op.26),为芬兰作曲家让·西贝柳斯写于1899年、修改于1900年的一部交响音诗。

19世纪后半期,处于沙皇俄国压迫下的芬兰,民族意识正在觉醒,争取独立、解放的潮流日渐增大。作为一个音乐家,西贝柳斯以音乐为武器,积极投身争取民族独立的斗争中,写下了大量的富于芬兰民族特色的优秀作品,并以此奠定了作曲家本人以及芬兰音乐在世界音乐史中的地位。

这部作品既是为反对日益增长的俄罗斯帝国审查制度,举行秘密抗议而作,也是作为描绘芬兰历史事件的画面七部伴奏音乐作品中的最后一部。

1900年7月2日,《芬兰颂》由芬兰著名指挥家、赫尔辛基爱乐乐团创始人罗贝尔托·卡雅努斯指挥赫尔辛基爱乐乐团,在赫尔辛基首演。整部作品典型的演奏时间为七分半至九分钟。

为了避开俄国政府的审查,《芬兰颂》不得不在各种音乐会上以不同的曲名进行演出。作品在五花八门的标题下,伪装不计其数——著名的例子有《芬兰春天觉醒的快乐感觉》《斯堪的纳维亚合唱曲》《夜曲》等。

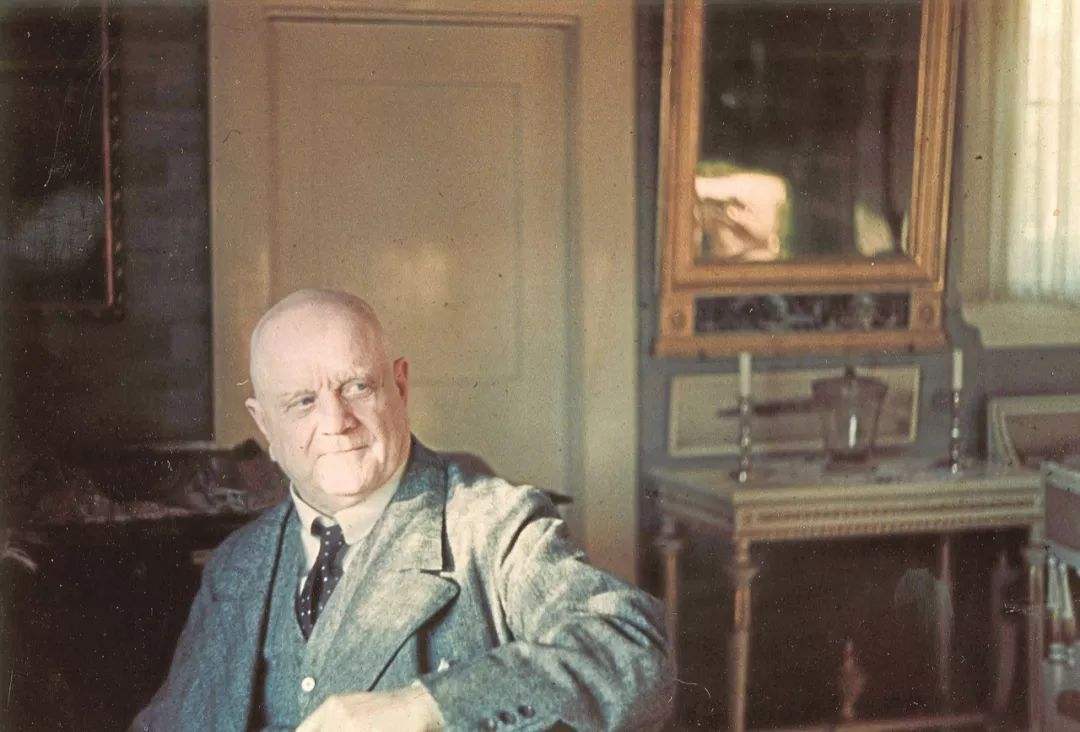

西贝柳斯生活照

这部作品的大部分旋律都激情澎湃且充满骚动感,意在唤起芬兰人民的民族抗争精神。但接近尾声时,管弦乐团却变得平静而祥和,奏出了宁静的赞美诗式的旋律,这一旋律又被称为“芬兰赞美诗”(Finlandia Hymn)。 赞美诗部分经常被误以为是芬兰传统民间曲调而加以引用,实际上这是西贝柳斯自己创作的。

西贝柳斯后来又对“芬兰赞美诗”进行重新加工,将其改编成了一部独立的作品。这部赞美诗,于1941年经芬兰诗人维克·安特罗·科斯肯涅米填词,成了一首极其重要的芬兰民族歌曲。

《芬兰颂》最初的乐章构成是这样的

引子:行板(不太快的快板)

画面1:Väinämöinen之歌

画面2:受到亨利主教洗礼的芬兰人

画面3:来自约翰君主法庭的场景

画面4:三十年战争中的芬兰人

画面5:了不起的奋起反抗

画面6:觉醒的芬兰

西贝柳斯公园中的抽象管风琴

这首举世闻名的杰作,曾对芬兰民族解放运动起过很大的推动作用。它在向全世界诉说位于北极圈的这个小国为生存而进行的殊死斗争,并使全世界确信芬兰并不是沙俄独裁统治下的一个附属国。它被誉为芬兰的“第二国歌”。

这部作品的旋律被限定在一个相当窄的范围内,相同旋律的反复出现以及持续低音的运用使得这首乐曲更加感人肺腑、深入人心,甚至能够打动全人类。

西贝柳斯说,《芬兰颂》就像一缕来自旷野的清新的空气,这是来自天堂的旋律,纯洁而又令人振奋。

《芬兰颂》,Op. 26

赫尔辛基广播交响乐团版

指挥:萨拉斯特