著名歌剧《蝴蝶夫人》是由意大利歌剧作曲家贾科莫·普契尼与另外两名意大利剧作家路易斯·伊丽卡和朱塞佩·贾科萨共同创作的抒情歌剧。

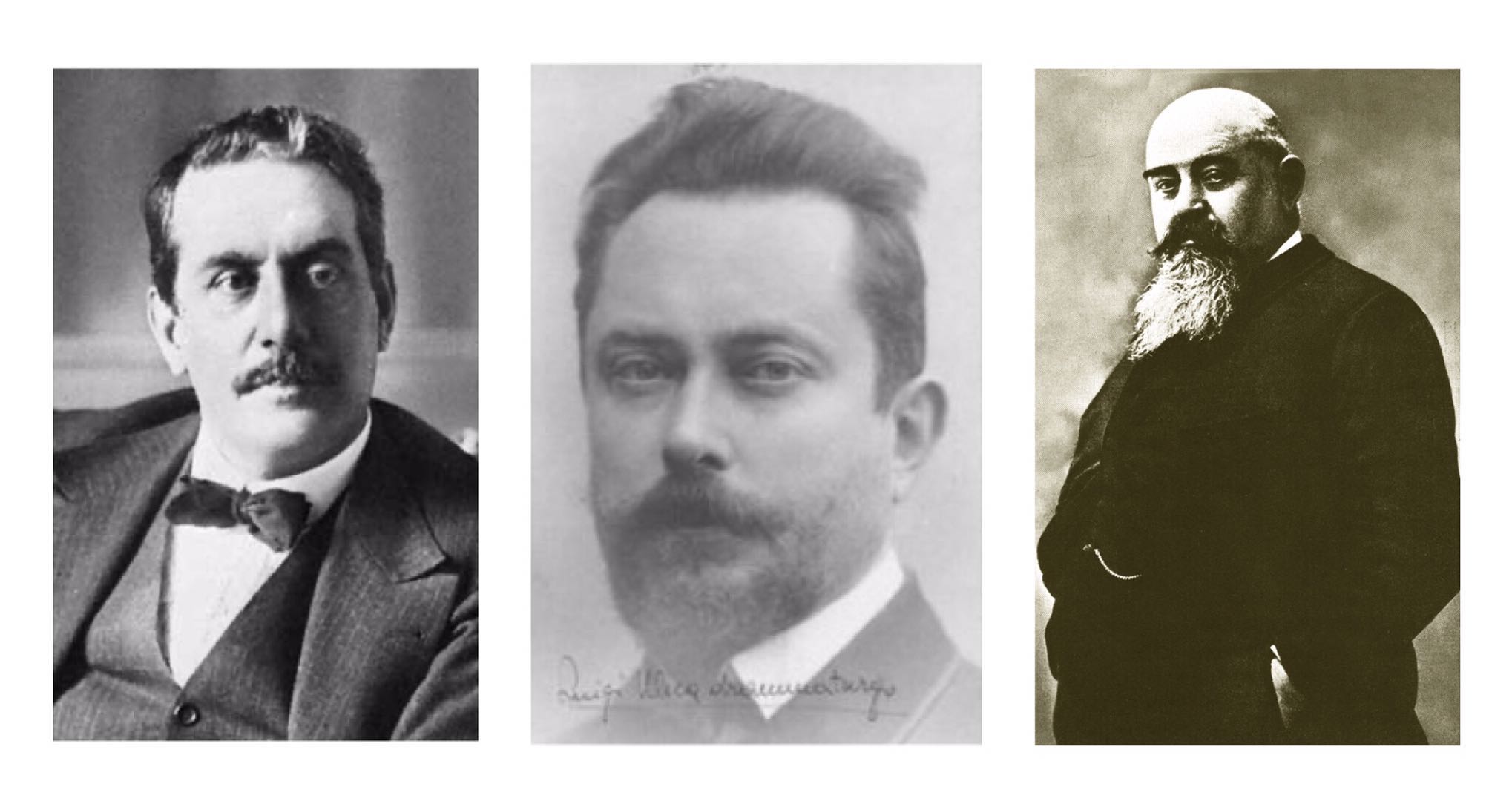

著名歌剧《蝴蝶夫人》(Madama Butterfly)是由意大利歌剧作曲家贾科莫·普契尼(Giacomo Puccini)与另外两名意大利剧作家路易斯·伊丽卡(Luigi Illica) 和朱塞佩·贾科萨(Giuseppe Giacosa)共同创作的抒情歌剧。

贾科莫·普契尼 路易斯·伊丽卡 朱塞佩·贾科萨

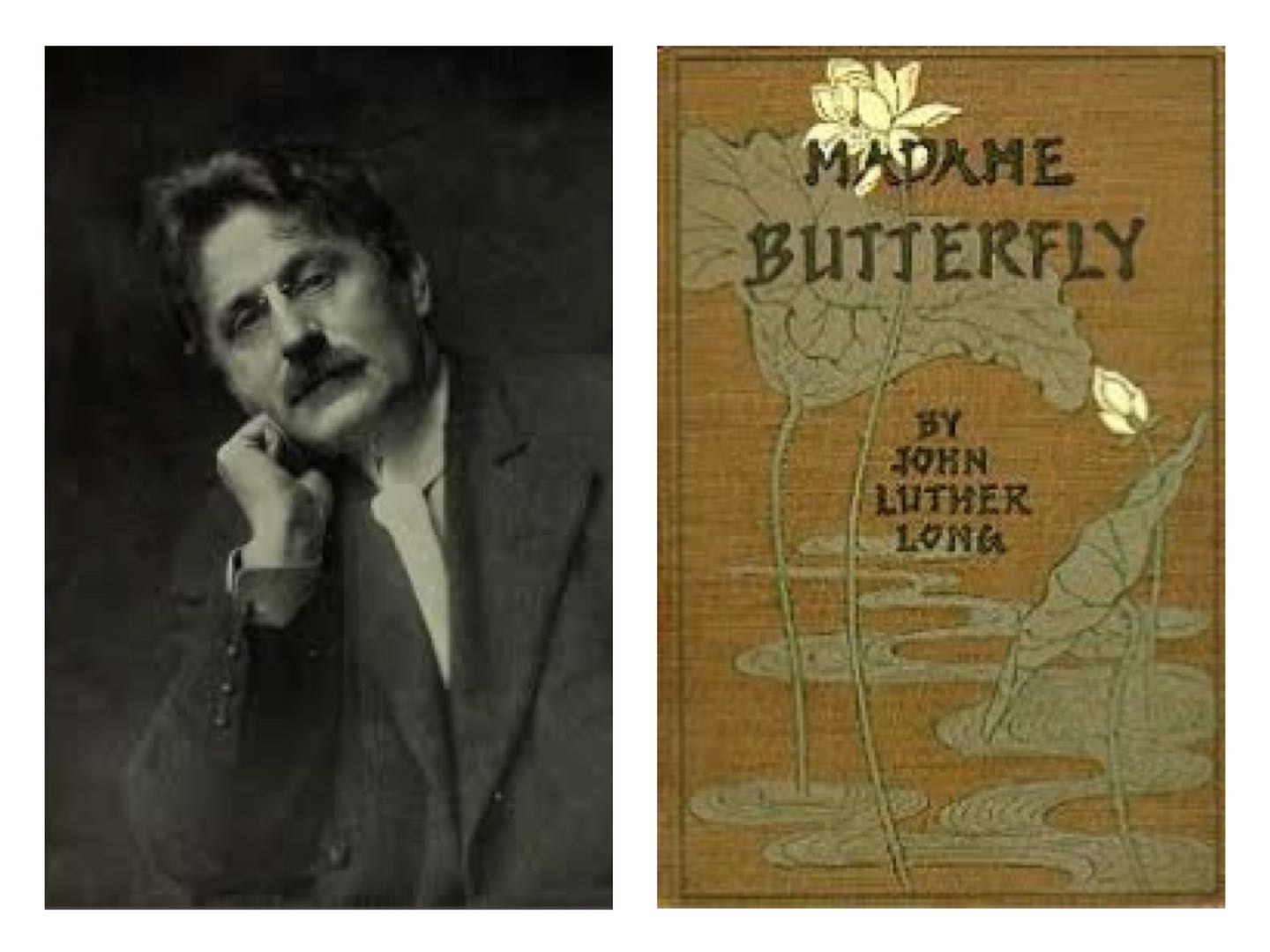

该歌剧是根据约翰·路德·朗(John Luther Long)于1898年撰写的同名短篇小说(Madame Butterfly)改编而成的。而约翰·路德·朗的灵感却来源于他的姐姐珍妮·科雷尔(Jennie Correll)转述的由法国作家皮埃尔·洛蒂(Pierre Loti)1887年创作的半自传式小说《菊花夫人》(Mademe Chrysanthème)。

约翰·路德·朗 《蝴蝶夫人》同名原著

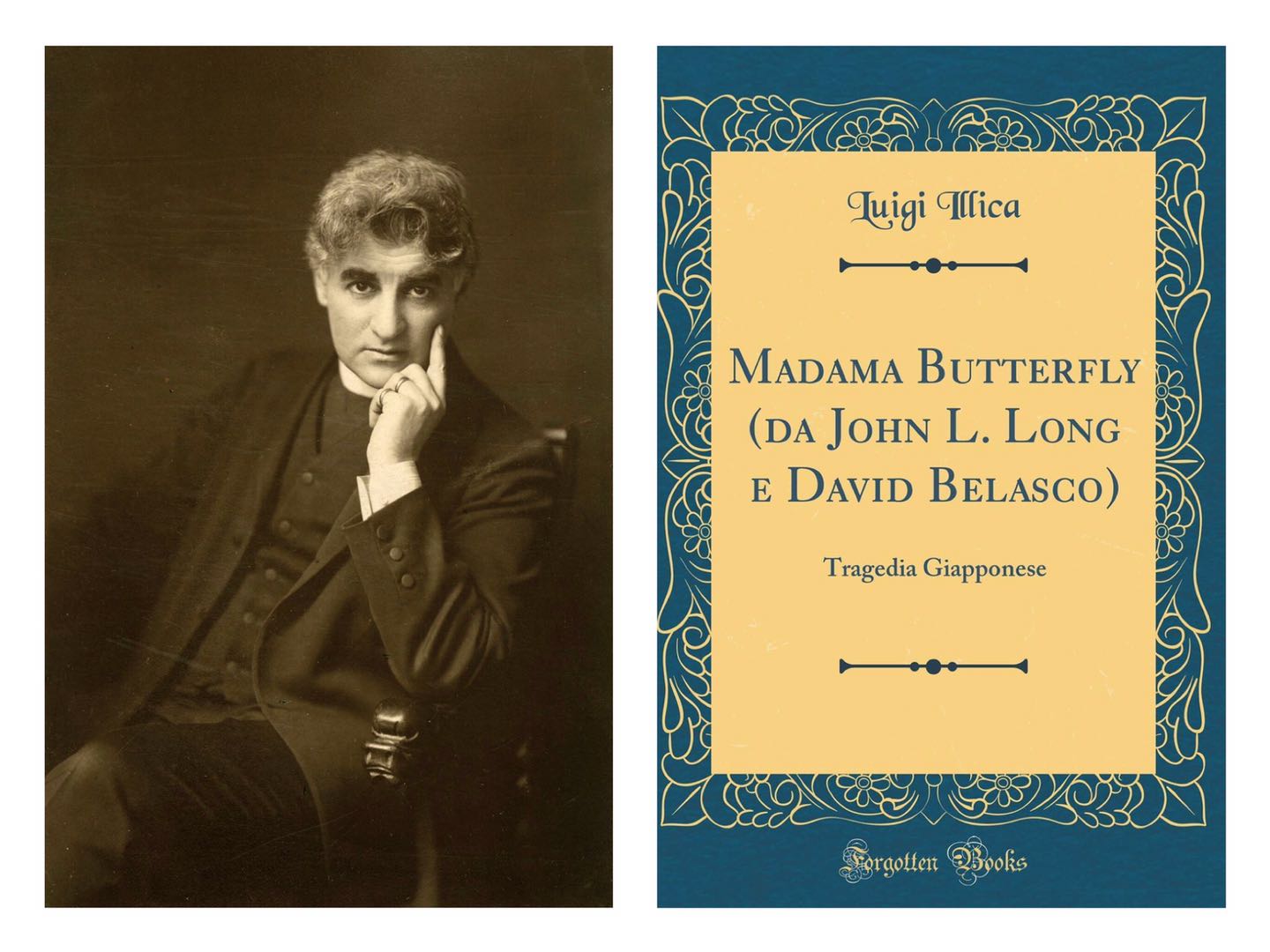

《蝴蝶夫人》首次登台,是由美国戏剧制作人、舞蹈导演和剧作家戴维·贝拉斯拉(David Belasco)于1900年将剧本化为戏剧《蝴蝶夫人:日本的悲剧》(Madame Butterfly:A Tragedy of Japan),并在美国纽约首映。接着,同年夏天,把该剧搬到了英国伦敦,恰巧被普契尼观看并带给他创作灵感。

戴维·贝拉斯拉

普契尼的《蝴蝶夫人》原本仅有上下两幕。于1904年2月17日在意大利米兰La Scala进行了首演。尽管当时参演的嘉宾由女高音歌唱家罗西娜·斯托基奥(Rosina Storchio),男高音乔瓦尼·泽纳泰洛(Giovanni Zenatello)和男中音朱塞佩·德·卢卡(Giuseppe De Luca)等神仙级别歌手来担任主角,但收视率却出乎意料的低。部分原因包括普契尼的后期制作:第二幕本身相对第一幕比较长,并且普契尼未给予足够的时间来彩排。最后,他对剧本进行了修改,决定把原本的第二幕一分为二,从而第三幕由此诞生。于1904年5月28日,在布雷西亚进行首场修改后的演出,大获成功。

现今,《蝴蝶夫人》已成为全球歌剧曲目的重要组成部分,并在Operabase(一个歌剧的排名榜单)中排名第六。普契尼的《波西米亚人》(La bohème)和《托斯卡》(Tosca)分别排名第三和第五。

罗西娜·斯托基奥 乔瓦尼·泽纳泰洛 朱塞佩·德·卢卡

第一幕

1904年,一位名叫平克顿(Pinkerton)的美国海军军官入驻日本,并在日本长崎的一座小山上租了一套房子,供他本人和他的未婚妻“蝴蝶”入住。未婚妻是一位15岁的日本女孩,军官为了能够在日本事事顺利,便打算与她结婚。由于日本的离婚法不太严谨,他打算在找到合适的美国妻子后就离开蝴蝶。

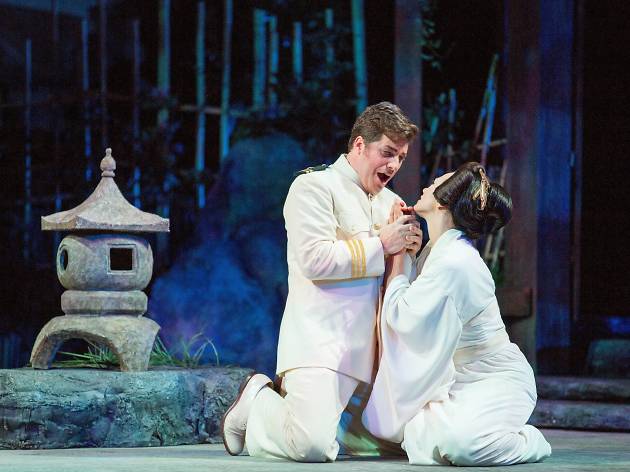

婚礼如期在家中举行。蝴蝶为自己能够嫁给一个美国人感到十分高兴,她对军官的爱和尊重,让她暗暗地归心于基督教。婚礼仪式结束后,蝴蝶的一个不请自来的叔叔,发现了蝴蝶改变信仰,成为基督教徒的秘密,便开始大吵大闹,不但赶走了宾客,还恶言相加,诅咒蝴蝶。宾客们听到后,头也不回地离开了。得不到祝福的新人们,悲伤唱起了爱情二重奏,准备着度过他们第一个夜晚。

第二幕

三年后,蝴蝶仍在等待着平克顿(Pinkerton)回来,因为他在结婚不久之后就离开了。她的女仆铃木(Suzuki)一直试图说服她军官不会再回来了,但是蝴蝶还是心存希望,不愿意听她的。安排婚姻的婚姻经纪人五郎一直试图迎娶她,但她也不听他的话,一心只想着平克顿。

某一天,美国领事夏普莱斯(Sharpless)带着一封信来到蝴蝶家里,那是一封来自军官的信件,信的内容包括了军官即将会回到日本。但是没能等Sharpless念完信件,蝴蝶因为知道军官很快就会回到身边而开始手舞足蹈,非常兴奋。夏普莱斯问蝴蝶,如果平克顿不回来,她会怎么做。蝴蝶想了下,说:“请您告诉他,他离开后,我生下了我和他的儿子。”

那天之后,蝴蝶从山上的房屋中看到了平克顿的船抵达了港口。她和铃木为他的到来做了些准备,然后他们等待。铃木和孩子渐渐入睡,但蝴蝶却迟迟不肯入睡,整夜熬着,一直等待他的到来。

第三幕

铃木在早晨醒来,看到蝴蝶终于入睡了。 夏普莱斯和平克顿以及他的新任美国妻子凯特(Kate)也陆续到达了这所房子。 他们之所以来是因为凯特同意抚养孩子。 但是,当平克顿看到了蝴蝶在他不在的时候仍然爱护着这套房子,还为了他的到来而增添装饰,他意识到自己犯了一个大错误。他承认自己是个胆小鬼,不愿意面对蝴蝶,他转身独自离开,留下铃木,夏普莱斯和凯特把这则消息告诉蝴蝶。醒后的蝴蝶得知消息后黯然泪下,她甚至同意让凯特抚养孩子,假如军官回来看他。然后她向祖先的神像祈祷,对着儿子说再见,然后把他的眼睛蒙上。 她将一面美国小国旗放在儿子的手中,之后毫不犹豫地穿过屏幕,用她父亲的刀,捅向了自己。 这时,平克顿冲了进去,但他来得太迟了,蝴蝶已经死了。

作为当今现代观众,我们如何体验这个由欧洲白人男子,撰写的有关亚洲女性,遭受到性剥削和性死亡的音乐杰作呢?在欣赏这部歌剧的同时,对于作曲家普契尼从未踏足于日本的事实又该如何看待呢?当日本人角色经常由西方歌手作为代表表演时,我们如何实现故事的真实性?

而在这个行业,现在必须面对的是其明显缺乏多样性的问题。所有这些问题都无法通过一种解决方案来进行解决,但对于导演而言,却是一件难得的事情--承认“蝴蝶夫人”这个角色在剧中的清廉洁白。

虽然意大利人普契尼在不会英语的情况下观看了贝拉斯科创作的戏剧,但却从中得到了灵感,也激发了他的创作能力。他对“蝴蝶夫人”感到同情,也许这就是意大利歌剧作曲家与他的虚构作品之间的奇妙联系。