公元前286年,号称“五千乘之劲宋”的宋国,由宋康王带领,大杀四方。东败齐、西败魏、南败楚。更有一个源于西周的姬姓小国,就葬送在宋康王之手。这个国家叫做“滕国”。

滕国,位于现今山东枣庄境内。开国国君是周武王的14弟错叔4绣,身为文王之子的他,被分封在滕地,并赐以侯爵的身份。虽然身份高贵,但滕国并不强大。滕国与鲁国交好,依附在宋、晋等较为有实力的国家。由于身份尊贵,尽管是小国,依旧会被邀请参与会盟、联合战争等。

在大国之间运筹帷幄、夹缝求生的滕国,其实早在被宋康王消灭之前,就已经“死”过一次了。那是一场发生在战国初期的战争,由强盛的越王朱勾发起。

朱勾是越王勾践的曾孙,是战国初期的“四大天王”之一。

墨子曰:“今天下好战之国,齐、晋、楚、越。……今以并国之故,四分天下而有之。”

越国自越王勾践成功灭吴之后,就一心向北发展,迁都琅琊,并力图攻入中原。a战国初期的越国,可以与齐、晋、楚等国并列。毫无疑问,这绝对是滕国无法招架的对手。

公元前413年,朱勾在位已经30余年,但他仍想继续向北进发。于是,他接连攻下了出兵并吞了滕、郯两小国。滕国就在朱勾的野心下阵亡。但是,滕国好歹也是姬姓国,尽管被灭国,但当时灭国继绝的传统,还是让滕国在不久之后复国。由于曾经被越国所灭,关于滕国君主的世系相当混乱。文献中关于滕国的记载,也不是那么详细。

有趣的是,尽管文献记载较为缺乏,身份高贵的姬姓诸侯国,青铜礼器却没有少做。尤其是西周时期的滕国青铜器,基本每一任国君之名都会被铭在不同的青铜礼器上。《滕侯方鼎》、《滕侯簋》、《滕虎簋》等,都是属于滕国君主的礼器。

滕侯鼎

滕侯簋

滕国虽为小国,但滕国历史上曾经出现过一个足以统领大国的君主。公元前599年,滕文公继位。经过滕文公的治理,滕国人丁兴旺、国富民强,滕国对外更是声名远扬。

而这一切,都与同时代的大儒孟子有关。滕文公还未继位,仍是世子之时,就非常注重经世治国之道。而他请教的对象,就是亚圣孟子。成为国君后,滕文公礼贤纳士,施行仁政,使得滕国声名大噪,诸国都称滕文公为贤君,而滕国则称为善国。

但尽管如此,滕国本身地小、物资缺乏,终究无法跻身大国之列。文献中关于滕国后来的发展也没有记述,唯一可知的是,滕国在越王朱勾灭国后,曾经复国。而公元前286年,彻底被宋康王消灭。宋国虽然占有了滕地,但却很快就被齐国攻灭。因此,滕国曾经留下的一切,都成为了齐地的一部分。

孟子:“今滕绝长补短,将五十里也犹可以为善国也”。

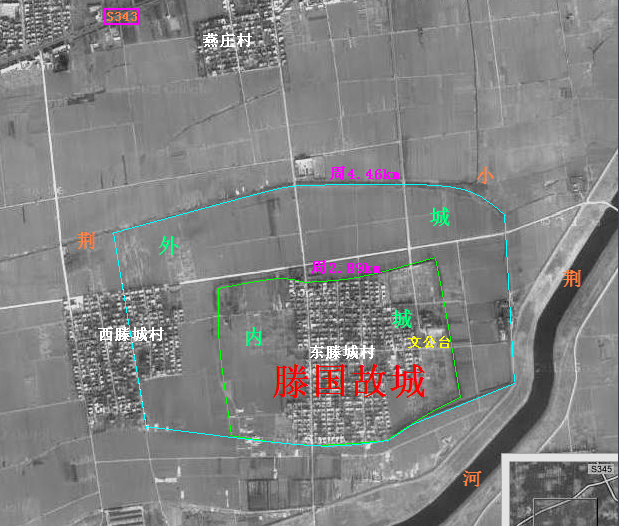

现今在滕州市滕城村已发掘了滕国故城。滕国故城内,有外城、内城、文公台与上宫馆等遗址。相传当时孟子曾经在滕国内上宫讲学。而文公台,自然是被称为“贤君”的滕文公。他效仿周文王为百姓建设公共设施的德行,在滕国都城内设置了灵沼,沼泽上建筑灵台。

《滕县志》:“孟子之滕馆于上宫,今失废。”

《孟子·梁惠王上》:“文王以民为台,为沼,而民欢乐之,谓其台为灵台,谓其沼为灵沼。”

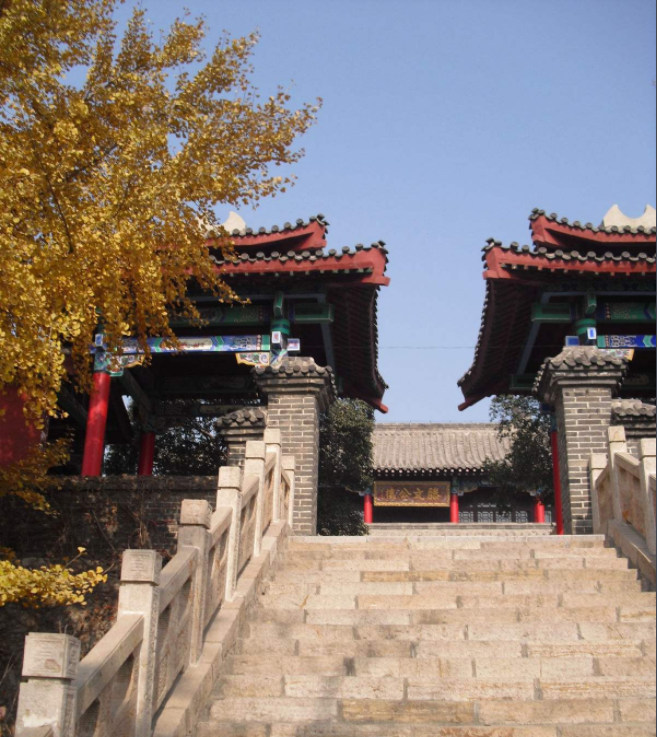

滕文公楼

关于滕国的历史还有许多未解的谜团,记载滕国历史的史料甚至还有相互矛盾的现象。《世本》记载滕国是被齐景公消灭的,但《竹书记年》却记载滕国亡于越王朱勾。这究竟是怎么回事,滕国究竟毁于何人之手?

《世本》:“齐景公亡滕。”

《竹书纪年》:“于越子朱勾三十四年灭滕。”

根据史家仔细推敲,发现《世本》所记载的君王在位时间有明显的前后矛盾,谬误百出,被视为伪史。而《竹书记年》的越王朱勾灭滕说,则是现在大部分学者接受的看法。但实际上,越王朱勾灭滕与滕国的历史是有时间误差的。

《孟子》中经常提到滕国,并有孟子与滕文公的相关故事。孟子是战国时人,生于公元前372年,卒于公元前289年。但越王朱勾灭滕国的时间,大约是公元前413年。若是如此,就代表孟子就是在滕国灭亡后才去给滕文公讲授治国的道理。

面对这个矛盾,童书业提出了“孟子时之滕国,盖为越人南还后复建之滕。”的看法。如果上述两段史实皆成立,那只有一个可能,就是滕国灭亡后复国。再配合《战国策》中记载宋康王灭滕的史料,才建构了现在的滕国史。