前因:元朝定都北京;后果:朱棣建北京城和故宫。

文/全历史 老三诺夫娜

前因:

元朝定都北京:1272年,元朝正式宣布改金中都为大都,并定都于此。

1281到1293年,元世祖忽必烈以郭守敬为“总设计师”,重新修建大运河,使南方到北京的运河比隋朝时缩短900多公里。郭守敬还修建通州到元大都的运河,解决了自金朝开始,运河交通只到通州,无法到达北京城的疑难问题。

1292年春季的一天,元世祖忽必烈命令丞相以下的官员,第二天都要听从郭守敬的安排,到通惠河的工地干活。这是忽必烈发动满朝文武,给通惠河举办的开工“大典”。

通惠河是什么?是连通元大都和近郊通州的运河。为什么这么隆重?因为这个工程,忽必烈已经期待了二三十年。

在此之前,沟通南北的大运河,最北只能到通州。通州距元大都几十公里,南方货物到这后,就得上岸卸货,堆在附近的仓库里。日后慢慢用马车运往大都城,不但慢还费人力,遇到阴雨天,道路还泥泞不堪。

这成了忽必烈的心病。早在30年前,他就想解决这个问题。他找郭守敬商量说,北京城的水运太难搞了,地势高,周边的水上不来。地势高的地方吧,也有水源,但水流太小,水量不够用。

郭守敬当时给出的解决方案是,引玉泉河的水。当然这个想法实施起来有困难,但郭守敬做过实地勘测,建议修水坝调节水位,在路线选择上也做了合理的规划,就给忽必烈做了详细地讲解。

忽必烈听他讲得头头是道,非常高兴。对身边的官员说,你们都要跟郭守敬学,这样才不白拿我的俸禄,于是批准了郭守敬的方案,建成了坝河。

最后的效果也不错,尤其是北京成了元朝首都后,皇宫的日常用度,通过坝河都能满足。郭守敬因为能力强,被任命为都水监,统管全国河渠水利。

不过,玉泉河的水量也不大,慢慢就不够用了。因为元朝后来统一了江南,而南方富庶,有大批的粮食和奢侈品,需要运往京城。而坝河因为水量的问题,稍微大点的船,水深是不够的。

为了解决大批“南物北运”的问题,郭守敬先完成了第一步,即南方运河直达北京近郊通州。其实隋唐大运河,是可以到达这里的。但隋朝首都在洛阳,所以南方运河,要先往西北走,到洛阳附近后,再折向东北去北京。

所以元朝初年,要从南方给北京运东西,走隋朝大运河就比较绕了,而且黄河改道把一些段落冲坏,航运也经常受阻。

丞相伯颜征南宋归来后,对南方的富庶印象深刻,极力主张开通直达南北的运河。在他的协助下,郭守敬经过几次实地勘测,走访问询,终于找到解决方案:他让运河穿过山东,沿途引当地河流做水源,也部分解决了沿途地势高的问题。终于在1289年,修成了山东运河,从此,南方运船到北京,不必拐弯到洛阳了,一下子近了900多公里。

大批物资沿着运河送来,这本来是件高兴的事,但这么多好东西堆在通州,迟迟没法运进大都城,忽必烈又犯难了。朝臣们都献计献策,但经过实地考察后,发现很多方案都行不通。

忽必烈非常着急,最后还是郭守敬找到了办法。他跟忽必烈说,可以把城北山上的泉水引下来,当然这水量也不够,但可以绕一下路,把途经之地的泉水和河水收集起来,这样就非常可观了。

忽必烈对这个想法很感兴趣,连问了几个问题,比如地势有高有低影响水流怎么办。郭守敬说,可以建水闸蓄水。他把详细的想法画成图纸,跟忽必烈反复推敲,最终确定了通惠河的修建方案(当时名字还没确定)。

忽必烈忧虑了几十年的北京水运问题,终于要一劳永逸地解决了。他发动文武百官到工地,来了个“百官开凿大运河”的盛大场面。

1293年秋,忽必烈外出巡视归来,发现运河已经修好了,宽阔的河面上,云集着南方船只,非常开心,他希望这条运河永远通达,惠及大都,所以当即赐名“通惠河”。

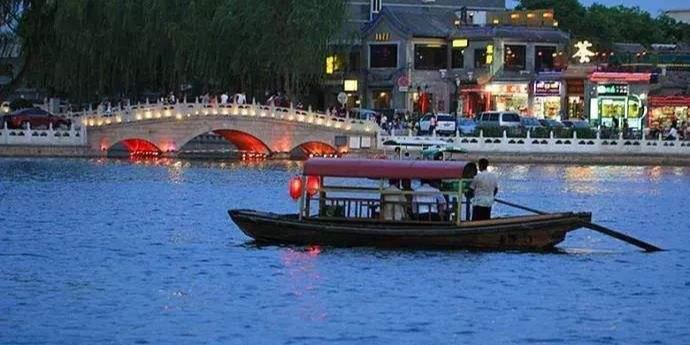

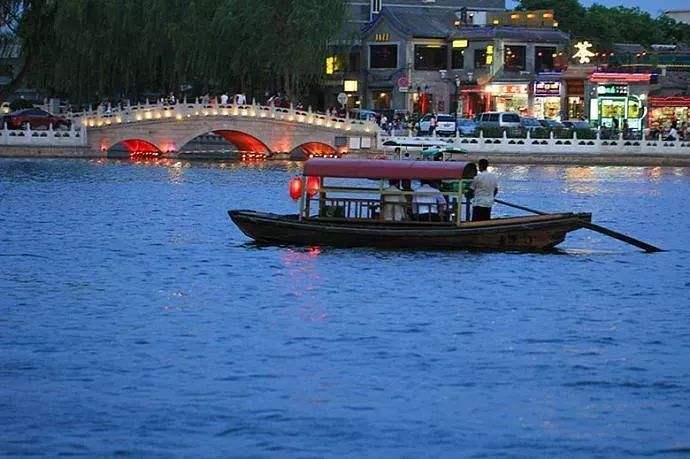

通惠河的终点码头是积水潭,从此积水潭附近的鼓楼,烟袋斜街和什刹海,都成了最繁华的闹市。后来,郭守敬纪念馆也建在了这里。

后果:

朱棣建北京城和故宫:1402年,明成祖朱棣宣布迁都北京后,即在此营建城墙和宫殿,石料、城砖等建筑物资,都是都过大运河从南方运到北京城的。

结论:元朝开通直达北京的大运河,对后来北京城的发展非常重要。明成祖朱棣修建北京城和故宫,重要的石料和城砖,都是通过运河从南方征集来的,所以有人说,北京是水上飘来的城市。