《铁蹄下的歌女》是由许幸之作词,聂耳谱曲,创作于1935年,是电影《风云儿女》的插曲。

《铁蹄下的歌女》是由许幸之作词,聂耳谱曲的女生独唱歌曲,创作于1935年,是电影《风云儿女》的插曲。全曲旋律悲痛、深情,但又富于强烈的戏剧性。整个作品蕴含着催人泪下的悲剧 力量,被誉为我国近代音乐史上抒情歌曲的典范之作。

创作背景

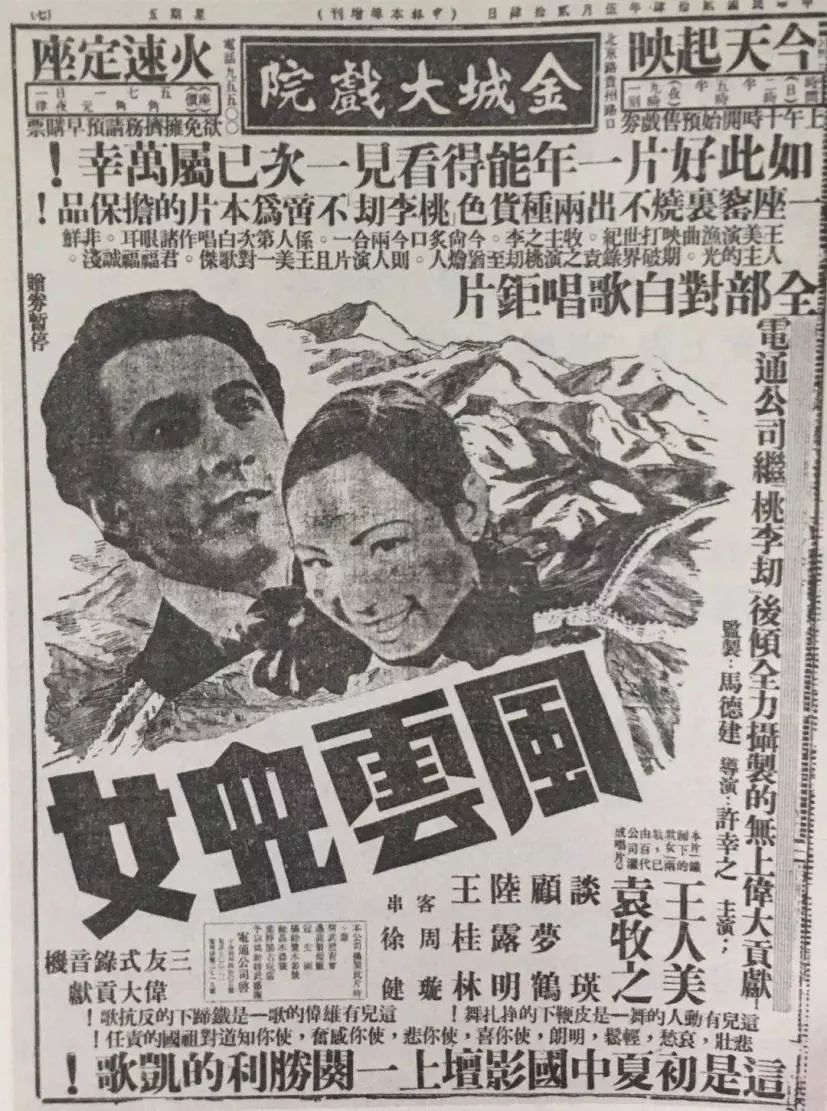

电影《风云儿女》海报

《风云儿女》是1935年由许幸之执导,田汉、夏衍编剧,袁牧之、王人美、谈瑛等人主演的一部抗战故事片,于1935年5月24日上映。影片讲述了在抗战时期,只顾享乐的诗人辛白华最终因为挚友梁质夫的牺牲而投入抗战的故事。

九一八事变后,民族危机日渐加深,全国掀起抗日救亡高潮,以黄自为代表的爱国作曲家,写出了一些呼吁团结抗敌,奋起救亡的歌曲。在他们的艺术歌曲中,也增添了不少寄寓爱国情怀的好作品。但这些远不能满足广大群众迫切希望通过音乐来表达抗日救亡心声的要求。以聂耳、冼星海为代表的革命音乐家,通过开展左翼音乐运动,创作了许多反映阶级压迫和民族危机下人民群众的苦难生活和思想感情,具有群众性、战斗性的歌曲,受到广大群众的热烈欢迎,对抗日救亡歌咏运动的兴起,起到了直接的促进作用。歌曲《铁蹄下的歌女》也就在这样的背景下诞生了。

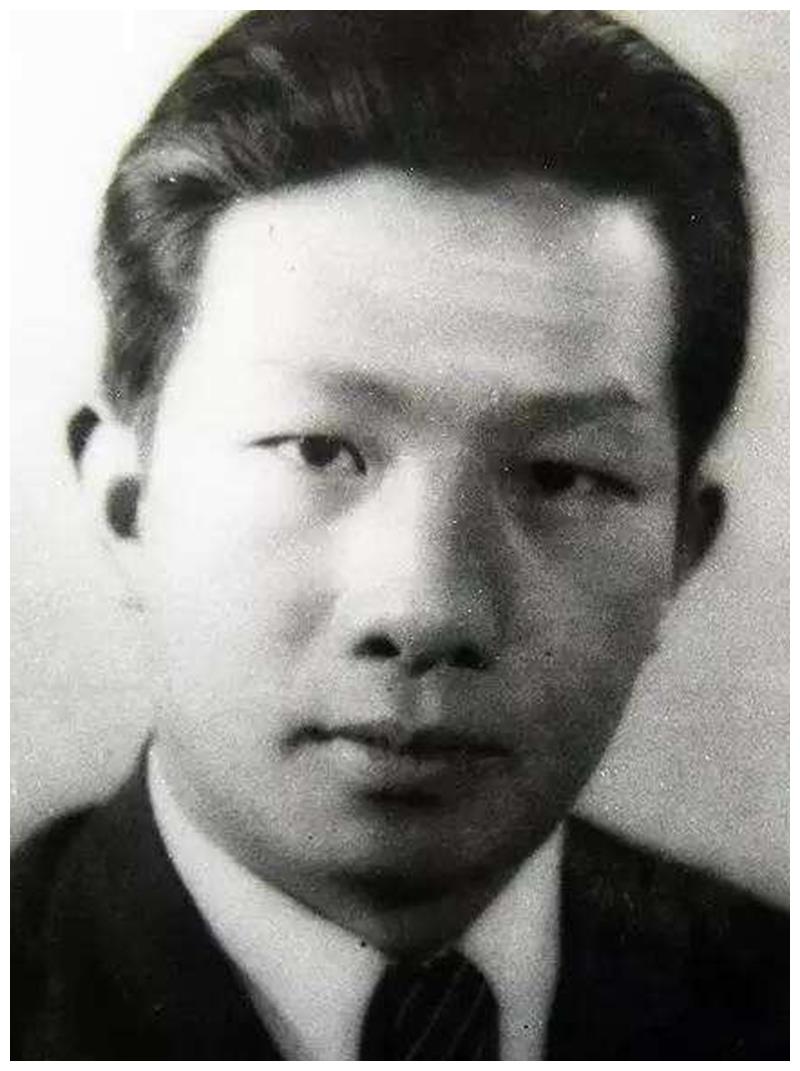

聂耳

曾在明月歌舞剧社从事音乐工作的聂耳十分熟悉以卖唱为生、处于社会最底层的歌女的凄楚生活。他怀着深切的同情写了这首女声独唱曲。歌中用极其简练的音乐素材,恰如其分地表现了弱女子不平的呐喊和在她们备受摧残的心灵深处跃动的爱国热情。整个作品蕴含着催人泪下的悲剧力量,被誉为我国近代音乐史上抒情歌曲的典范之作。

歌曲赏析

这首《铁蹄下的歌女》属三部性结构。第一段前两句气息悠长的抒情性旋律,表现了歌女们不甘心如此的痛苦心情;后两句节奏紧凑的朗诵性旋律,表现了歌女们心中的不平和对黑暗社会的质询。

第二段转入字字血泪的叙述,音调中充满了辛酸与凄楚。这一段的音乐处理刚好和第一段相反,节奏紧凑的朗诵性旋律挪前,气息悠长的抒情性旋律移后,使“尝尽了人生的滋味,舞女是永远的漂流”两句更为突出,更为感人。

第三段综合了前两段的音调和节奏的因素,前两句仍是不平的呐喊,随后,节奏突然拉长,音乐到达了最激动人心的高潮,表现了“被鞭挞得遍体鳞伤”的歌女不可抑制的愤懑之情。

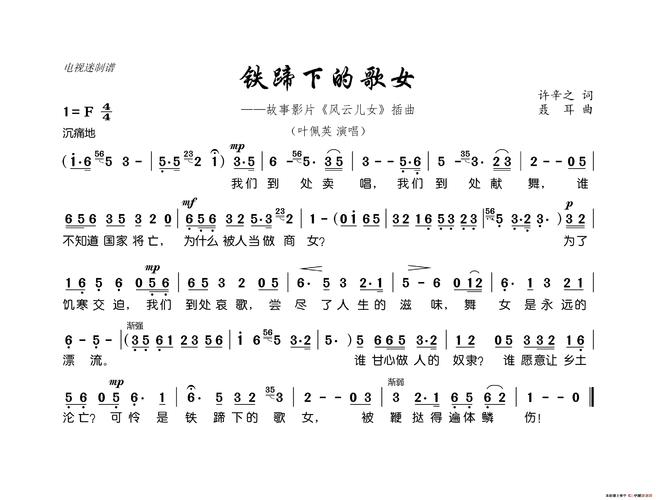

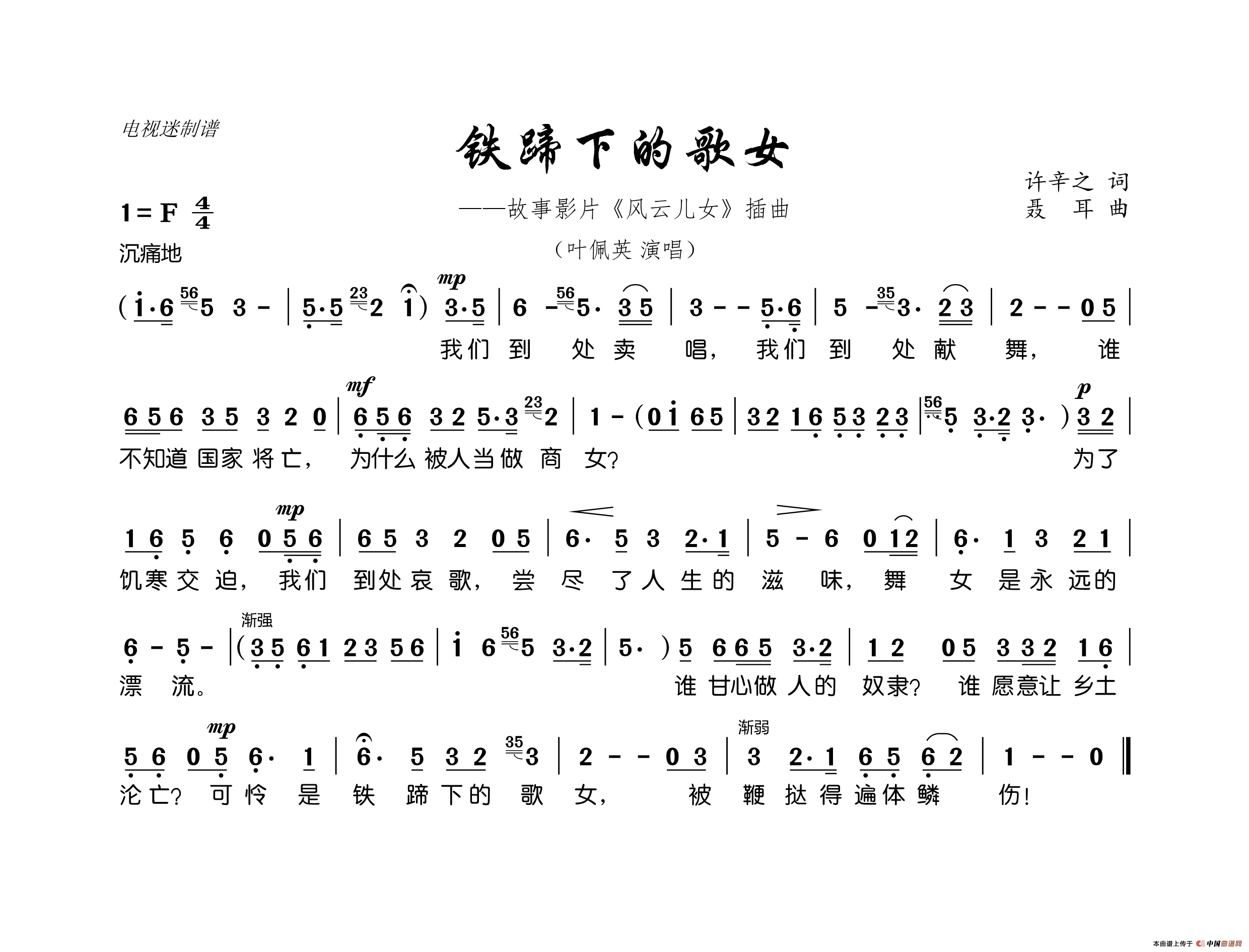

《铁蹄下的歌女》简谱

这首歌的语音、声调、语气和情绪的变化,同音调、节奏的结合非常贴切,音乐的处理与塑造的形象十分吻合,装饰音的运用富于女性的特点,乐句从弱拍上起的手法,突出了某些歌词,恰如其分地表现了弱者不平的呐喊。整个作品虽然不是“剑拔弩张”,但它蕴含着的感奋人心、催人泪下的悲剧力量曲是无法估量的。

演唱技巧

原声唱片 王人美演唱《铁蹄下的歌女》

此歌不长,富有戏剧性,抒情性的旋律与朗诵性的旋律随着感情的发展交替出现。掌握好气息的深沉、连贯,语气、语调和情绪的变化,音色、速度和强弱的处理,以及附点、装饰音的正确,是唱好本曲的关键。

唐代杜牧的《泊秦淮》诗有“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”的诗句,“商女”指以歌唱为生的乐妓。歌曲从弱拍起,主要为突出歌词中的“到处”两字,以表现歌女所遭受到的各种苦难经历,表达了歌女对黑暗社会的强烈的愤恨之情以及无可奈何的满腔愁绪。

社会影响

电影《风云儿女》宣传海报

聂耳以深厚的无产阶级感情,为一个被社会所损害被人们贱视的歌女,发出了沉重的控诉。他深刻地揭示了这个歌女内心所蕴藏的崇高的爱国热情。这首歌成功地塑造一个在中国三十年代三座大山压迫下,受尽生活锁折磨而又善良的中国妇女的典型形象。

旧中国的歌女是压在社会底层的“弱者”,聂耳对歌女的痛苦生活十分熟悉,他怀着对这些“到处哀歌”、“ 永远飘流”的歌女们的深切同情,写了这首女声独唱歌曲。歌中用了极其简炼的音乐素材,恰如其分地表现了弱女子不平的呐喊和在她们备受摧残的心 灵深处跃动的爱国热情。整个作品蕴含着催人泪下的悲剧 力量,被誉为我国近代音乐史上抒情歌曲的典范之作。