一种对生与死的看法——《安魂弥撒》。

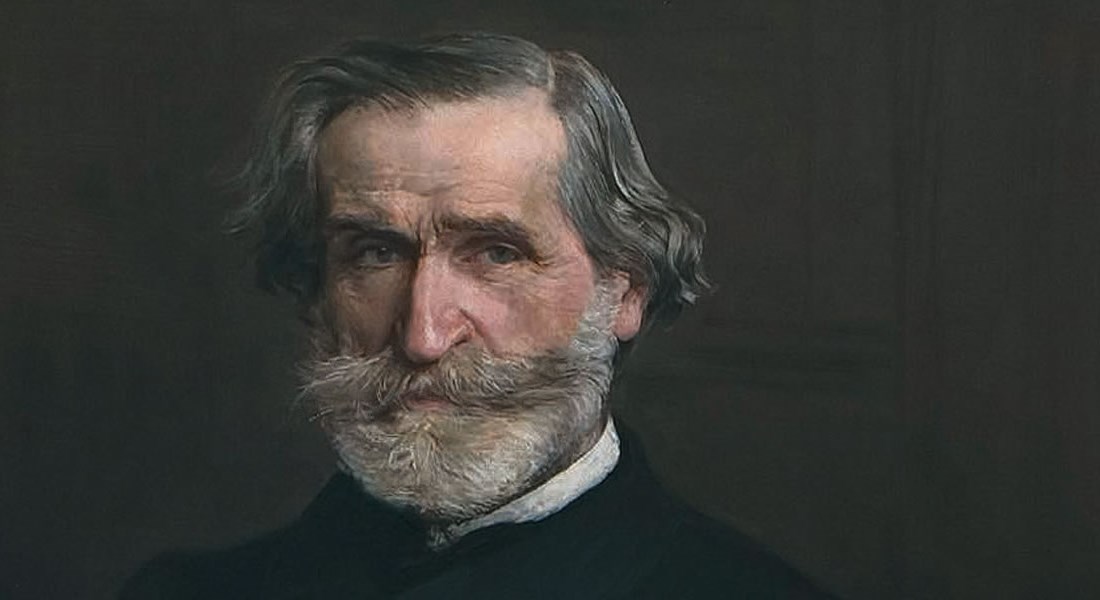

朱塞培·威尔第(Giuseppe Verdi,1813-1901)是意大利伟大的作曲家,也是19世纪在世界领域内最具影响力的音乐家之一。

威尔第画像

在艺术创作上威尔第是一位很有独立见地的歌剧大师,也是一位非常热爱意大利民族音乐文化的作曲家。

威尔第虽创作了大量精美的歌剧作品,但是早期的他属于“敬鬼神而远之”的人,他对于创作《安魂曲》之类的作品毫无兴趣。

然而在家人、朋友的去世后,晚年的威尔第对于宗教以及生与死的看法发生了改变。

指挥家:Teodor Currentzis,乐团:柏林爱乐,曲目:威尔第《震怒之日》(选自《安魂弥撒》)

威尔第创作《安魂弥撒》的愿望最初萌生于1868年11月,罗西尼的逝世。

为了纪念这位被威尔第誉为“意大利的光荣”的杰出先辈作曲大师,威尔第提出一项建议:

由几位意大利作曲家合写一部安魂弥撒,每位作曲家完成其中一个乐章,计划于1869年11月13日即罗西尼逝世一周年的纪念日,在他青少年时代居住的博洛尼亚市上演。

威尔第负责写了其中的应答圣歌“拯救我”,可惜威尔第的建议既未获得博洛尼亚官方及演出团体的支持,也未得到作曲界同行的响应,整个计划最终因操作上的困难而作罢。

时间继续向前推进到了1873年的5月,威尔第心目中另一个“意大利的光荣”作家、诗人——亚历山德罗·曼佐尼辞世。

此时,威尔第心中再次激荡起一种“以我的全部力量向这位伟大的人物表示敬意”的想法,完整的《安魂弥撒》便是这一强烈愿望的结晶。

1874年5月22日,在曼佐尼逝世一周年之际,威尔第在米兰圣马可教堂指挥首演了这部《安魂弥撒》。

“震怒之日”是威尔第《安魂弥撒》中的第二部分,也是全曲的中心部分。

在这一部分里,音乐的情绪转换最为频繁,同时在演唱形式上包括了独唱、二重唱、三重唱和合唱,是整部安魂曲中戏剧性风格最为突出的部分。

“震怒之日”包含了从恐惧不安到绝望忧伤,再到平静而虔诚的情绪转变。

这是威尔第在经历了社会和意识形态领域的变革,受到浪漫主义时期盛行的情感至上的音乐创作思想的影响后,将剧性创作手法融汇于传统的宗教题材作品具体体现。

作品中这种对神性、神权的崇拜,这种对人性和人权的渴望与追求,这种充满“人情味”的音乐性格,贯穿于整部《安魂曲》中,成为威尔第《安魂弥撒》区别于其他同题材作的最明显的特征。