在拉威尔的手中,印象主义得到了新的发展。

德彪西开创的印象主义音乐在国内外有很大的影响,出现了许多追随者,其中直接继承又有所突破的是莫里斯·拉威尔( Maurice Ravel,1875~1937)。

拉威尔生于靠近西班牙国境的西布尔城,父亲是工程师,祖籍瑞士,母亲是西班牙巴斯克人。

西班牙

拉威尔7岁学钢琴,12岁学作曲,14岁入巴黎音乐学院学习。

拉威尔的求知欲非常强,在校初期,特别喜爱舒曼、肖邦等浪漫主义作曲家的作品;

后来又被俄国“强力集团”作曲家的创作所吸引。

和德彪西一样,拉威尔也结识法国象征派诗人和印象派画家,在艺术上接受了他们的影响。

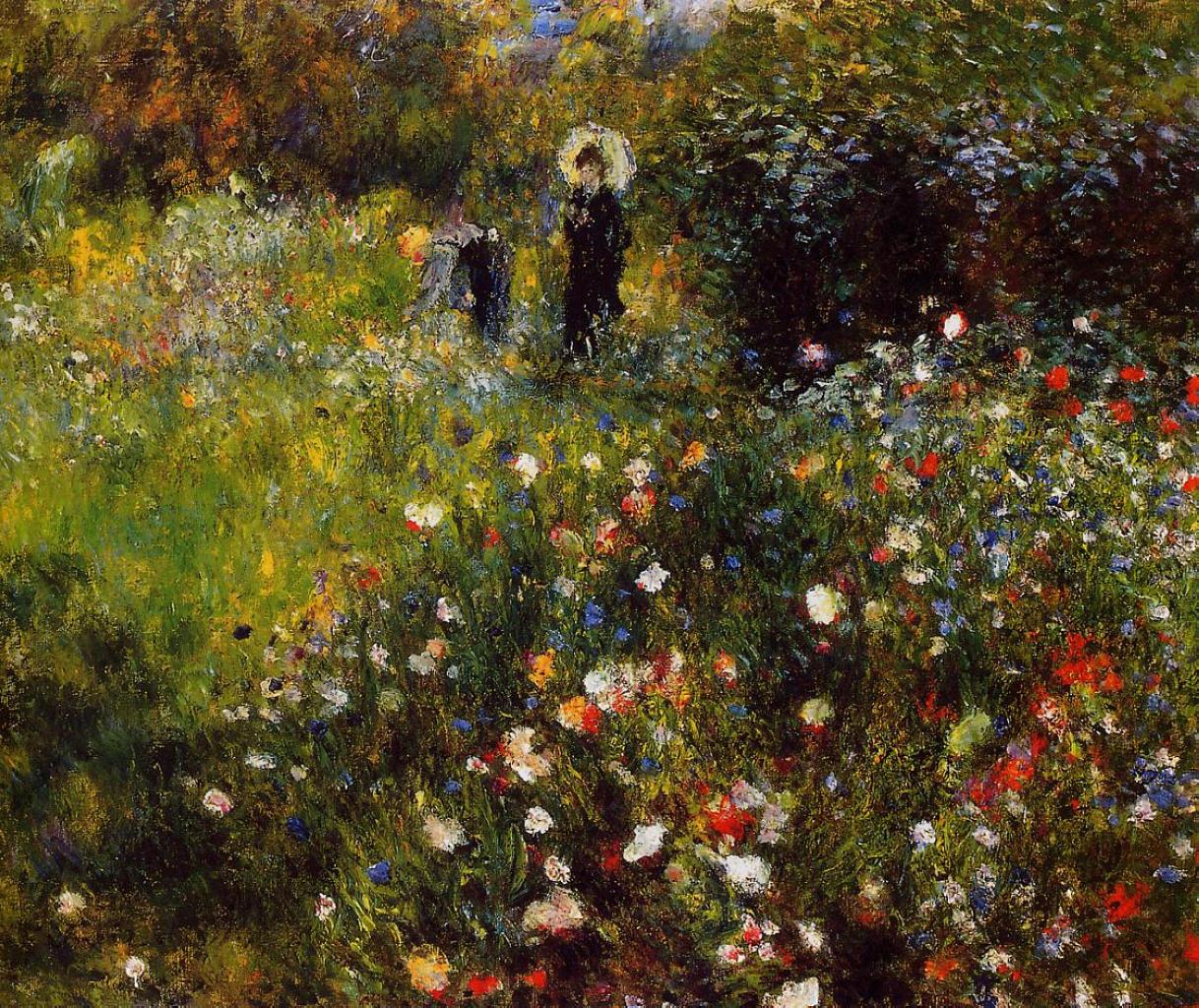

皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿:《花园里遮阳伞的女人》

当拉威尔在90年代末接触了德彪西的作品以后,十分喜爱他的音乐风格,崇拜他的艺术技巧。同时,拉威尔也对东方艺术和法国启蒙学者的著作有浓厚的兴趣。

拉威尔在学生时代已显露了创作才华。他写的钢琴曲《帕凡舞曲》(1899)、《水的游戏》(1901)、小奏鸣曲(1905)、弦乐四重奏等,已具有明显的印象主义音乐特征。

1905~1914年是他毕业音乐学院以后创作步入成熟的时期,重要作品有:

钢琴套曲《镜子》(1905)、《夜之幽灵》(1908)、管弦乐组曲《西班牙狂想曲》(1907)、歌剧《西班牙时辰》(1907)、舞剧《达夫尼斯与克洛埃》(1912)等。

1914~1918年第一次世界大战期间,拉威尔自愿参军上前线,先在医院服务,后当卡车司机。

1917年春季因病复员此后又专事作曲,并曾到欧洲各国巡回演出。此时的代表作有:

钢琴组曲《库普兰之墓》(1917)、舞蹈诗《华尔兹》(1920)、小提琴幻想曲《茨冈女》(1924)、歌剧《孩子与魔法》(1925)、管弦乐改编曲《展览会上的图画》(原为穆索尔斯基的钢琴曲,1922)、管弦乐《波莱罗》(1928)、两部钢琴协奏曲(均作于1931年,其中一部是单乐章,专供左手演奏)等。

指挥家:杜达梅尔,乐团:维也纳爱乐,曲目:拉威尔《波莱罗舞曲》

这首广为流传的《波莱罗》是拉威尔于1928年应女舞蹈家伊达·鲁宾什坦之约而创作的一首交响乐队演奏的舞曲。

作曲家在这部作品中采用贯穿始终的固定节奏和两个交替演奏的固定旋律,写成了这首规模庞大的变奏曲。

除了节奏和旋律基本固定不变外,力度和声、织体……都在变,尤其是音色、配器发生的变化最为突出。

总体上看,完全可以称此曲为交响乐配器的百科全书。

交响乐演奏实况图

仅从这一部作品来看,就可看出,拉威尔与德彪西相比,其音乐在旋律上更为宽广,在生活气息上更为浓郁,在情感的表现上则更为鲜明,实际上已经突破了印象主义风格的局限。

1932年拉威尔遭遇车祸,头部受伤。1934年患脑瘤,失去工作能力。1935年赴意大利和摩洛哥养病。1937年12月手术后不久即去世。