那首熟悉的《念故乡》。

《E小调第九交响曲“自新大陆”》,是19世纪捷克民族乐派的代表人物——安东宁·德沃夏克(Antonin Dvorak,1841~1904)写于1893年的一部作品,当时德沃夏克在美国纽约音乐学院任院长。

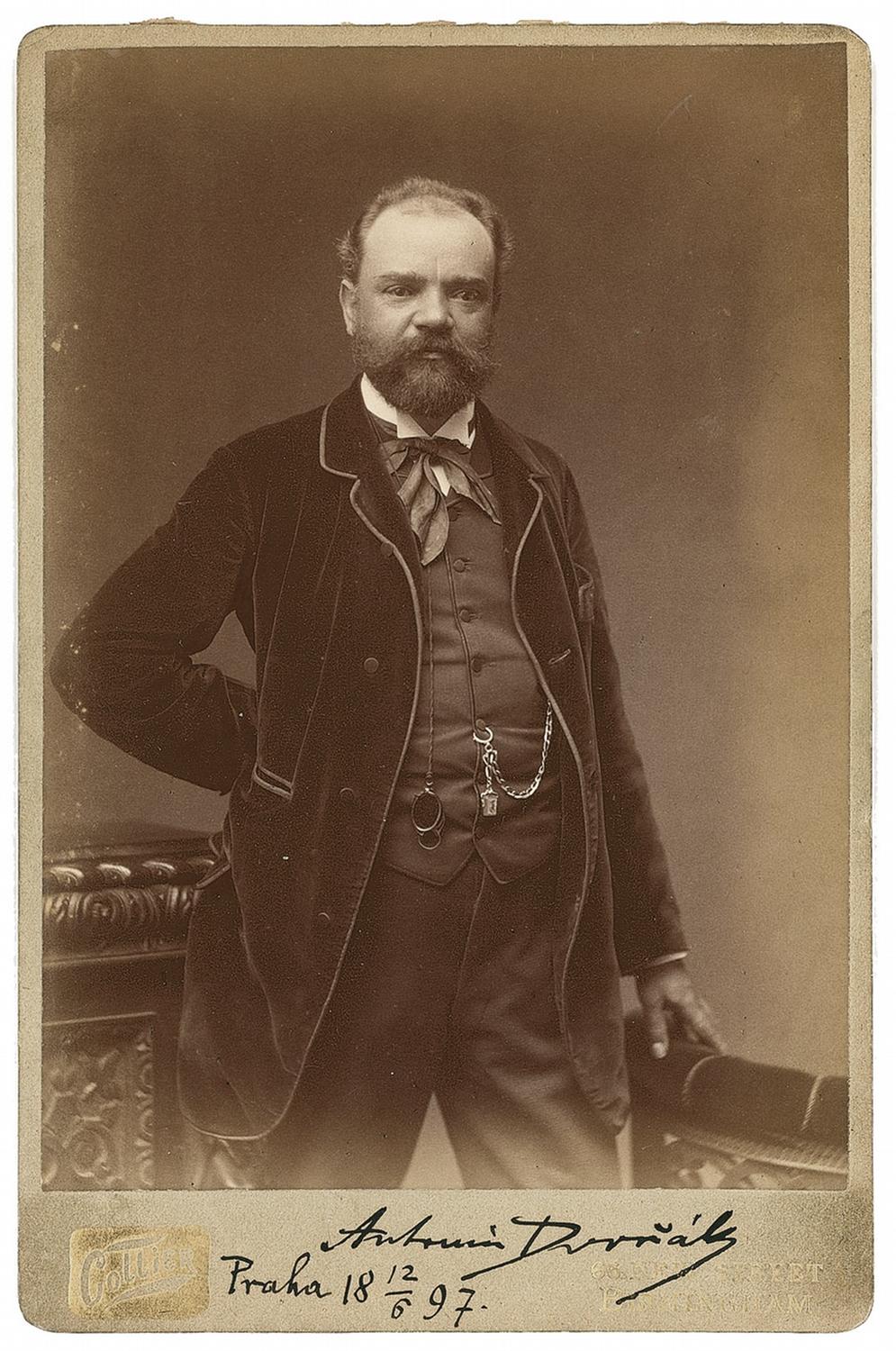

德沃夏克

在这部交响曲作品中,作曲家虽然吸取了美国有色人种民间音乐的某些素材,但是音乐整体仍然以捷克民族音乐特色而著称。

指挥家:卡拉扬,乐队:柏林爱乐,曲目:《E小调第九交响曲“自新大陆”》

第一乐章集中表现了动荡不安的美国现实生活在作者心中引起的反响。

乐曲开始有一段深沉缓慢的引子,仿佛描写从遥远的海上眺望笼罩在云雾中的“新大陆(美洲大陆)”的印象。

接着进入奏鸣曲式的快板部分,其中包括三个对比的音乐主题。主部主题由圆号奏出,音乐果断而坚定,具有强烈的感召力。

这个号角式的主题后来贯穿在其他乐章中起到了统一全曲的作用副部主题类似捷克民间乐器风笛的演奏,具有乡间舞蹈特色。

结束部主题显然吸取了美国黑人音乐的因素,由长笛首先奏出来。这个主题的出现造成一种清新的田园气氛。

上述三个主题陈述以后,音乐转入了戏剧性的展开,主部和副部主题交替出现,形成了紧张的矛盾冲突,充满了焦急不安的情绪。

表明作者面临的异国环境与自己思念祖国的心情不仅无法协调而且冲突越来越强烈。

第二乐章是一首诗意浓郁的抒情歌。促使作者创作这个乐章的直接原因,是阅读美国19世纪诗人朗费罗描写印第安人生活的长诗《海华沙之歌》的感受和联想。

乐曲一开始由管乐在低音区缓慢地奏出了一系列深沉的和弦,好似森林中的夜雾一般,把人们引进了一个美妙的境界。

接着,在柔和的弦乐衬托下,英国管吹出了具有五声音阶调式的动人曲调,表现了一种孤单悲哀、恋恋不舍的情绪。

这个优美的曲调后来被德沃夏克的一名美国学生改编成一首名叫《念故乡》的填词歌曲,获得广泛流传。

演奏者:马友友,曲目:《念故乡》

第三乐章是一首快速的谐谑曲,在内容上和《海华沙之歌》有一定联系。

开始的音乐使人联想到印第安人森林中的节日,第一主题先由木管轻奏,后用弦乐强奏,使人产生一种粗犷的男性舞蹈形象。

以后出现的第二主题由长笛和双簧管演奏,形象好似女性的抒情歌舞。

乐章的中段带有明显的连德勒舞曲风格,这是流行于包括捷克农村在内的奥匈帝国广大地区的一种质朴、幽雅的舞曲,它与前后的异国风味的主题形成了鲜明的对比。

末乐章是整部交响曲戏剧性发展的总高潮也是全曲的概括和总结。

主部主题由圆号和小号昂扬地奏出,它具有悲壮的进行曲特征,象征捷克民族英勇不屈的战斗精神。

连结部主题由急促的三连音音型构成,它好似斯拉夫人的民间轮舞热烈而豪迈。

副部主题由单簧管奏出,它犹如一首朴素的捷克民歌,抒情而富于幻想,流露出深深的乡愁感。

结束部主题由长笛和小提琴奏出,再次呈现出民族节庆欢腾歌舞的形象。

在这一乐章中,异国情调大大减弱,占压倒优势的是捷克民族民间音乐的风格。

从这一点也可以看出,德沃夏克在这部交响曲中所力图表达的中心内容是对他的祖国—捷克的思念和歌颂。

在这部作品中,德沃夏克通过鲜明的音乐形象和真切的情感,充分地表达了自己身处美洲“新大陆”的种种感受和对遥远的祖国捷克故乡的深切思念。

这里既有对美国繁忙紧张的资本主义大都市生活的直接印象,也有阅读描写美洲印第安人生活的诗歌的深刻感受,但是作品的中心内容则是倾吐作者对捷克乡土的无限怀念之情。