诗意的音符。

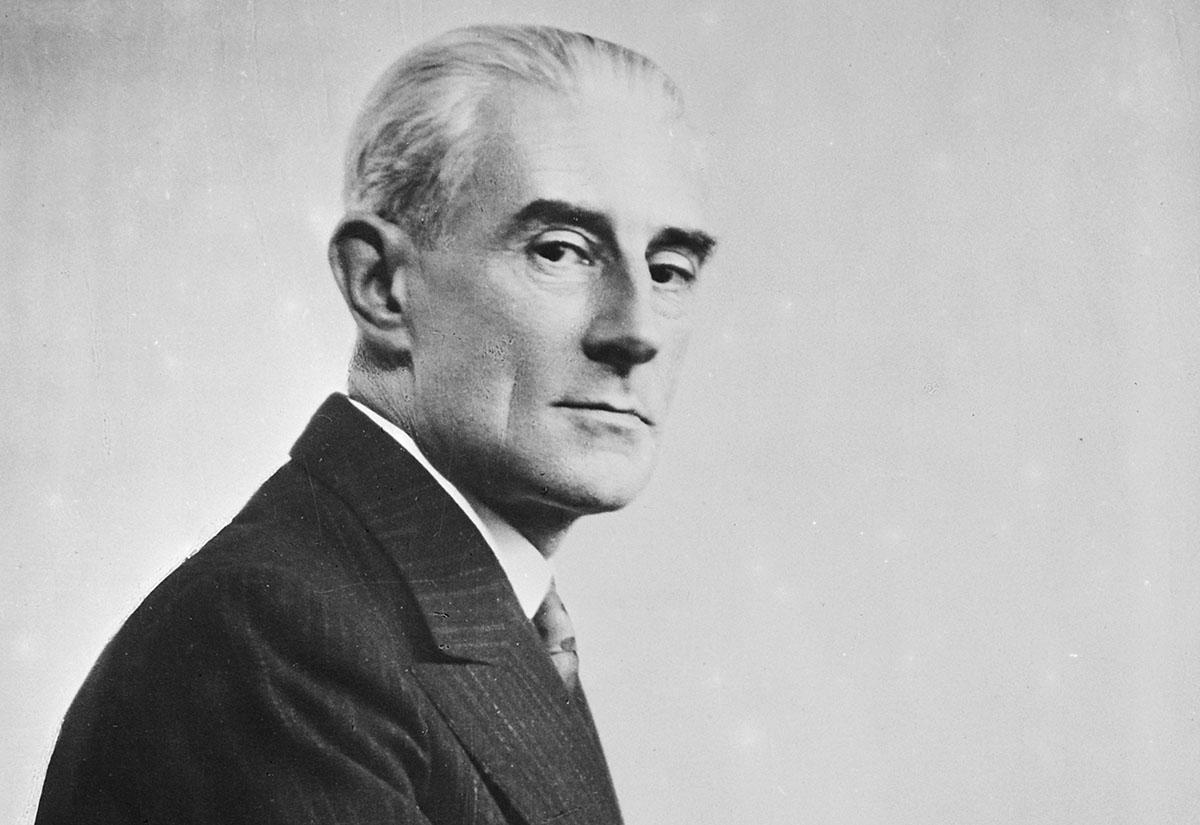

莫里斯·拉威尔(Maurice Ravel,1875~1937)是19世纪末20世纪初一位极其重要的法国作曲家,也是这一时期法国音乐承上启下的关键性人物。

拉威尔

拉威尔的创作深受德彪西影响,以印象主义为特征,但又并不拘泥于印象主义。其作品以“色彩”取胜,以“色彩大师”之美誉扬名世界乐坛。

今天所要介绍的《夜之幽灵》是拉威尔在1908年从诗人阿贝尔特朗的诗集《夜之幽灵》中获得灵感,写成的同名钢琴音诗。

原散文诗以幻想的文字语言呼唤出了神秘的夜间精灵,湖泊、古堡、钟声和陌生的夜景,向人们展示了这些幻境,其音乐情趣发展正好与原诗的语言展开同步。

这是音乐史上一部以钢琴音响忠实演绎神话诗篇的著名套曲。

演奏家:爱丽丝‧纱良‧奥特,曲目:《水妖》

拉威尔的《夜之幽灵》共三个乐章:《水妖》、《绞刑架》和《斯卡博》。

在《水妖》中,拉威尔用近乎完美的音乐描述了水妖变幻莫测的复杂心理变化,“水妖”毫无疑问是整部套曲中色彩性最强并最富美感的曲子。

在诗歌里诗人刻画了在一个雨夜里,水妖造访诗人的家,恳求接受她的戒指,去做水中仙女的夫婿,而诗人拒绝了水妖,因为他深爱着一位尘世的姑娘。

水妖听此,怨恨交加,撒下几滴清泪,随即纵声大笑,化作一阵狂雨,消失得无影无踪。

拉威尔的音乐则完全忠于诗歌中无处营造着的神秘、阴森恐怖的气氛。

拉威尔用ppp极轻的力度伴随着右手快速并重复的和弦作为曲子的开头,这组重复的和弦成为全曲的中心和韵律的动机。

拉威尔在开始的几小节里营造出神秘安静的气氛,带给人无限遐想。高音区那不断闪烁的和弦,迷惑地把人们带入到了“布满星星的美丽夜空和沉睡的秀美湖水”中……

在第二首《绞刑架》中,拉威尔更是用音乐旋律成功地将写实的描述和跳跃式的幻觉融合在一起;

在《斯卡博》里,拉威尔则是用音乐将东躲西藏、忽隐忽现的小精灵刻画的惟妙惟肖。

因此,这套《夜之幽灵》不仅是作曲家的创作灵感来源于诗作,在内容和艺术特点上也都与原诗有着紧密联系。

它综合体现了19世纪和20纪的各种音乐语言,具有典型的世纪之交音乐创作特征。

此外,乐曲在钢琴演奏技巧上也进行了新的探索和尝试,运用了许多独特艰深的技巧手段,丰富和推动了20世纪钢琴演奏技巧的多元化发展。