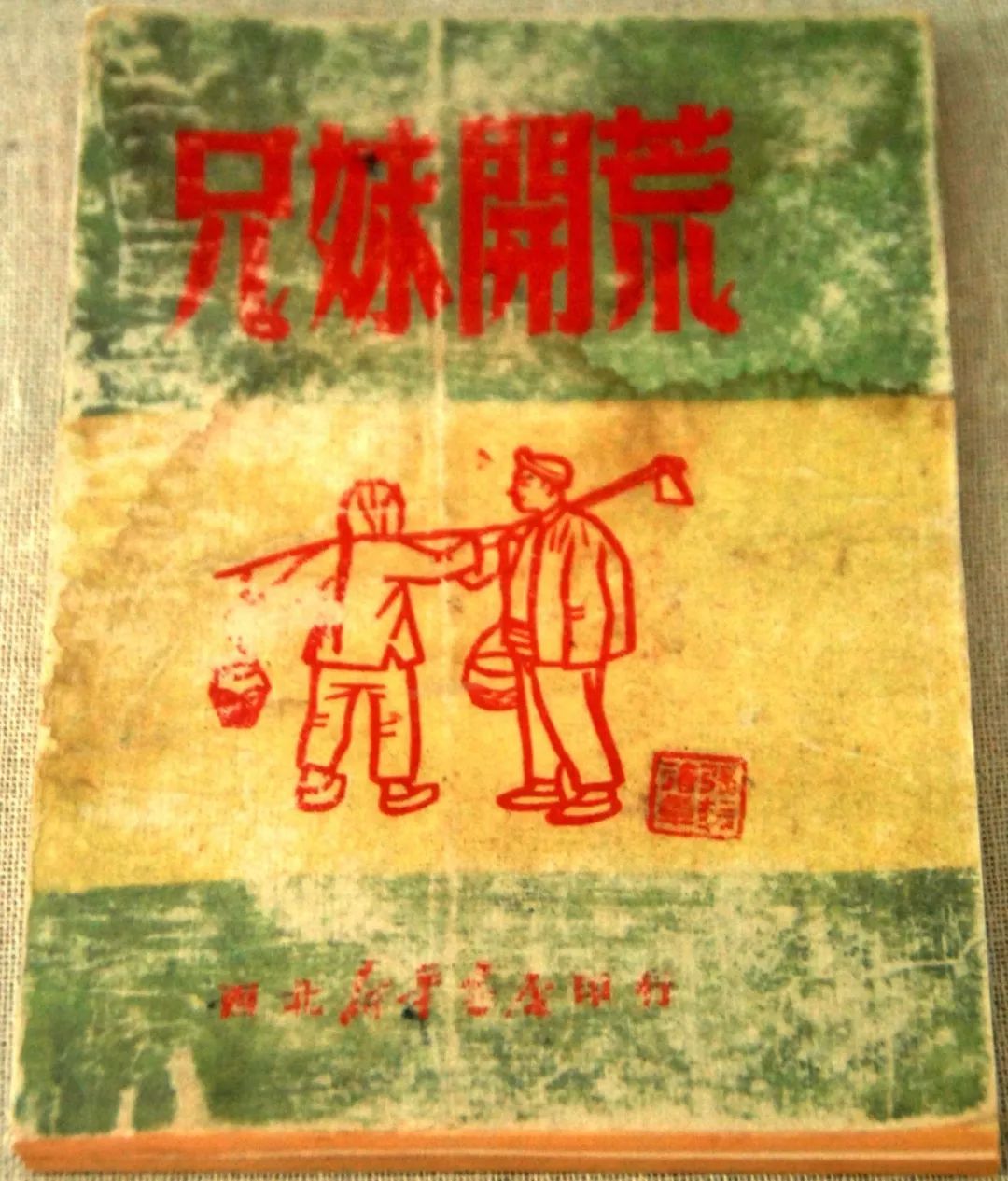

原名《王二小开荒》,后以群众通称的《兄妹开荒》定名,是秧歌运动中产生的第一个秧歌剧。

这台著名秧歌剧是由鲁迅艺术学院秧歌队王大化、李波在延安时期创作的,曲作者为安波。内容反映解放区大生产运动,依据当时陕甘宁边区开荒劳动模范马丕恩父女的事迹编写。原名《王二小开荒》,后以群众通称的《兄妹开荒》定名。

秧歌原是流行于我国农村的一种民间艺术,是农民创造的艺术。其中的秧歌剧又说又唱,载歌载舞,生动活泼,富于表现力,有故事情节,大多短小精悍,因此格外受到农民的欢迎。延安和陕甘宁边区的新秧歌运动,开始得最早,成就和影响也最大,带动了整个解放区的群众性的戏剧活动。

《兄妹开荒》剧本封面

这部作品以陕北民间音乐为基础,根据表现 新的群众生活的需要而加以发展,是秧歌运动中产生的第一个秧歌剧。反映了新的社会生活,发展了民间传统的秧歌。春节演出后,延安《解放日报》用整版篇幅刊载了剧本和音乐。并于同年4月24日发表社论《从春节宣传看文艺的新方向》,社论中肯定《兄妹开荒》是一个“很好的新型歌舞短剧”。它对秧歌运动的开展,对秧歌剧和后来的新歌剧创作,都产生了重要影响。

王大化在延安鲁艺秧歌队

作曲家介绍

安波(1915—1965),山东牟平县(今烟台市牟平区)宁海镇庙沟村人。中国现代音乐家,中国音乐学院首任院长。安波的创作活动始于30年代末,作有歌曲300余首 (已发表140多首),秧歌剧、歌剧等多部,反映了不同历史时期党的使命、人民的呼声、国家的命运、民族的愿望和时代的要求。

安波

仅1938年,安波一人就搜集民歌200余首,获得“小调大王”的称号。其中,最受欢迎的是在延安秧歌运动中以陕北民歌《打黄羊》的曲调填词创作的《拥军花鼓》(又名《拥护八路军》)和秧歌剧《兄妹开荒》(王大化、安波、路由编剧)。前者采用“打花鼓”的形式表演,在边区广为流传,后又唱遍全国。后者是延安文艺整风后产生的第一部优秀的新秧歌剧。在这部作品中,安波创造性地运用陕北的民间音乐,生动地反映了解放区大生产运动中劳动人民的革命热情,对秧歌运动的开展及新歌剧的产生有重要影响。

歌词

这部作品采用秧歌的形式,但摒弃了旧秧歌中常有的丑角以及男女调情的成分,代之以新型的农民形象和欢乐的劳动场面。其歌词加起来也只有270多字:

男:雄鸡雄鸡高呀么高声叫,叫得太阳红又红,身强力壮的小伙子,

合:怎么能躺在热炕上作呀懒虫

男:扛起锄头上呀上山岗,站在高岗上

合:好呀么好风光

男:站得高来看得远那么依呀嗨

合:咱们的地方,到如今成了一个好解放区,那哈依哟嗨嗨哎嗨那哈依哟嗨, 到如今成了一个好解放区,那哈依哟嗨嗨哎嗨那哈依哟嗨。

女:太阳太阳当呀么当头照, 送饭送饭走呀走一遭,哥哥刨地多辛苦!

合:怎么能饿着肚子来呀劳动?

女:挑起担儿上呀上山岗,一头是米面馍,

合:一头是热米汤,

女:哥哥本是庄稼汉那么依呀嗨,送给他吃了,

合:要更加油来更加劲来,更多开荒,那哈依哟嗨嗨哎嗨那哈依哟嗨,要更加油来更加劲来,更多开荒, 那哈依哟嗨嗨哎嗨那哈依哟

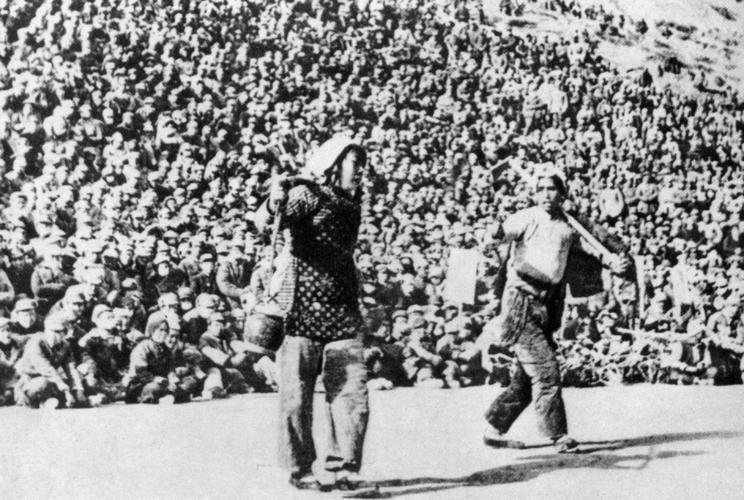

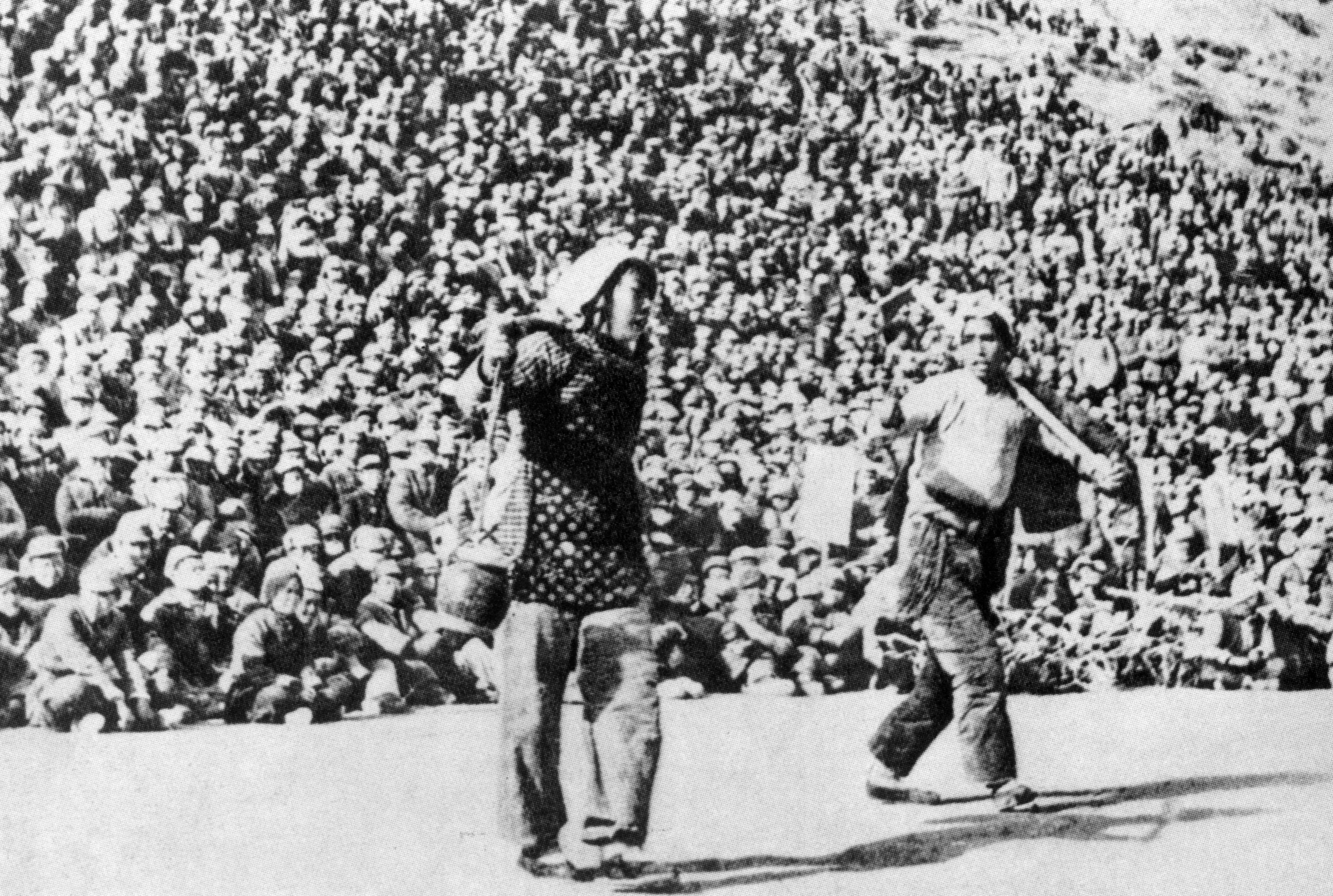

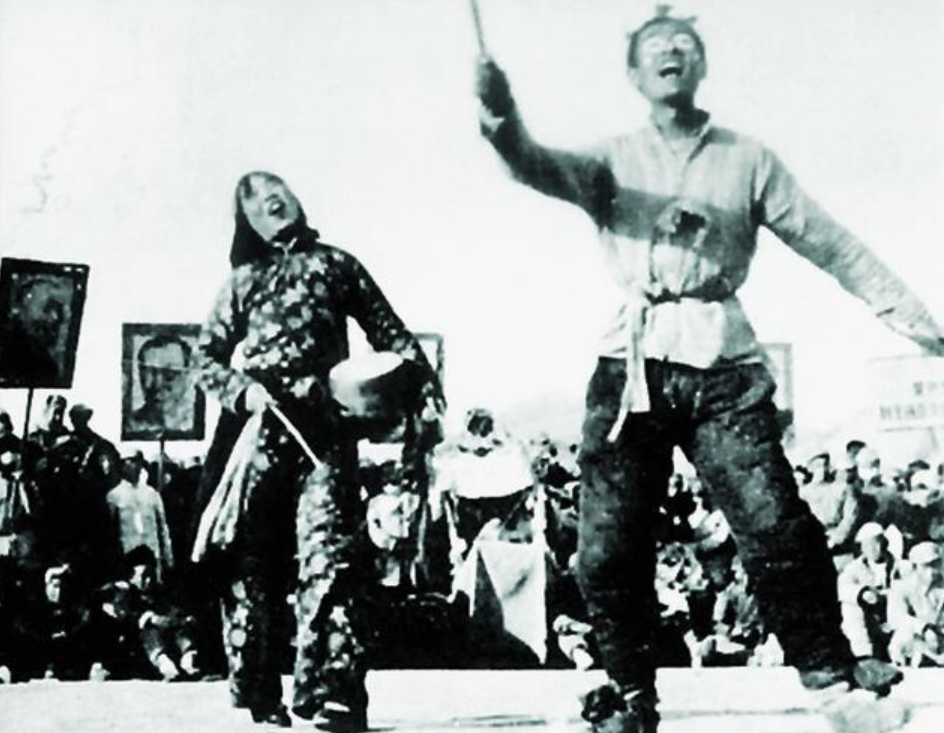

秧歌剧《兄妹开荒》表演者王大化、李波

演出情况

浓郁的泥土气息与农民特有的诙谐交织在一起,使一出剧情十分简单的小戏演得生动活泼,富有情趣,给人以焕然一新的强烈印象。毛泽东也在黄土飞扬的大风中坐在长板凳上观看,李波回忆说:“毛主席身上也落了一层黄土,但他并不在意,也不避一下风,这时毛主席身边的一个人往他嘴上捂了个大白口罩,毛主席马上用手扒拉开,只是兴奋地张着嘴哈哈大笑。”秧歌剧《兄妹开荒》在春节的演出,一下子轰动了,无论是老百姓还是干部,都非常喜欢。

王大化李波表演秧歌剧《兄妹开荒》

艾克斯在《崭新时代,崭新的文艺》一文中,叙述了1943年2月9日延安文艺活动的盛况时说:“鲁艺秧歌队百余人今起连续在杨家岭、中央党校、文化沟、联防司令部等处表演。领头工农形象,手持斧头镰刀。新节目有王大化、李波演出的《兄妹开荒》,毛主席、朱总司令、周副主席、任弼时、陈云同志看后,认为很好。毛主席连连点头,赞道:‘这还像个为工农兵服务的样子,你们觉得怎样?’朱总司令说:‘不错,今年的节目和往年大不同了!革命的文艺创作,就是要密切结合政治运动和生产斗争啊!’”