生命是一袭华美的袍,爬满了跳蚤。

文/全历史 夏虫虫语冰

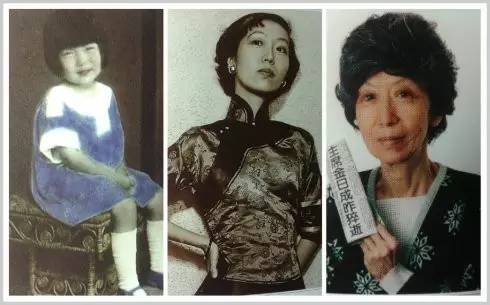

1920年9月30日,张爱玲在上海出生。关于她的生日,还有9月19日这个说法,我们采用许多官方纪念活动用的日期,以前者为准。

她是中国现代女作家,从1943年开始,发表了《倾城之恋》《红玫瑰与白玫瑰》等小说,声名鹊起,被称为“上海滩最红的女作家”。

1955年,张爱玲远赴美国,此后虽一直在创作,却再不复往日的荣光。近三十年来,越来越多的人爱上了张爱玲的作品,掀起了一股“张爱玲热”。

她俨然和法国的杜拉斯(此处可a1914年4月4日的巴黎)一样,成为了出版界的宠儿。她的作品大量地被导演改编,搬到荧幕;小说也不断再版,畅销不衰。

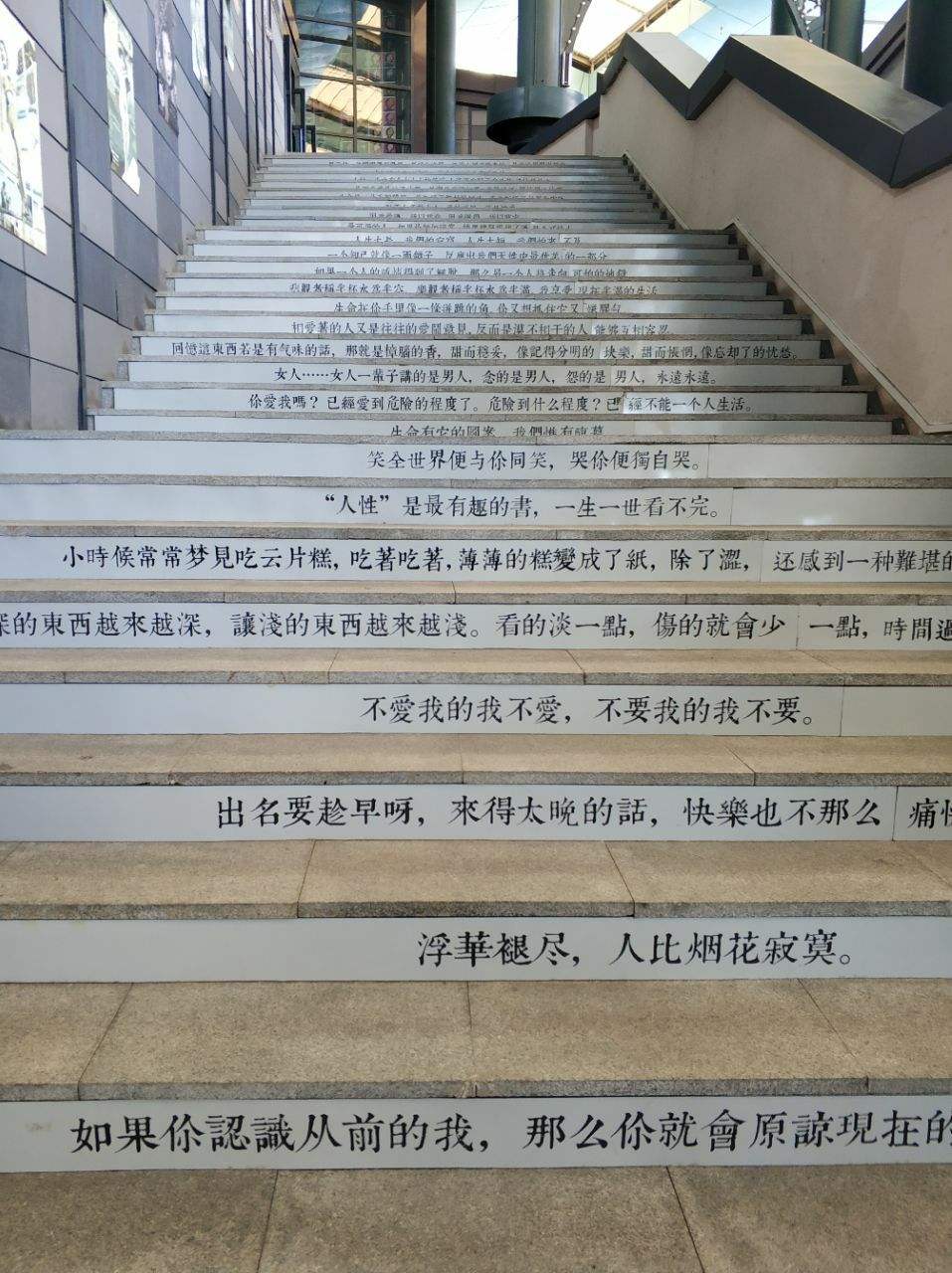

人们不只爱她的作品,更因其个性怪异、语言犀利而受到人们的关注。比如她曾说“出名要趁早”、“人生是一袭华丽的旗袍,里面爬满了虱子”等。

那么,张爱玲究竟是一个什么样的人?

第一,她是与父母决裂的名门之后。

张爱玲出身不凡,奶奶是李鸿章(此处可a1894年8月26日的天津)的女儿,爷爷是清末名臣张佩纶。其母亲也是名门小姐,连后来的继母都是民国总理的女儿,这一大家子真是非官即贵。

家庭如此显赫,却不和睦,父母在张爱玲10岁时,因观念不同而离婚。

父亲娶了后妈后,对张爱玲不再宠爱,在后妈的挑唆下,甚至把她毒打一顿,圈禁了起来。

后来,张爱玲与父亲断绝了来往,和母亲一起住。可是,张爱玲生活能力较差,人也不够机灵,上学还花费不小,引得母亲的鄙夷。在《私欲》中,张爱玲写到:看得出母亲是为了我牺牲许多,而且一直在怀疑着我是否值得这些牺牲。

成名挣了钱后,张爱玲马上还钱给母亲:“感谢你为我花了这么多钱,我心里过意不去”。这并不是感恩,而是和母亲“两清”的方式,母亲被刺激得大哭。这种扭曲的母女关系,在《小团圆》中有大量描写。

张爱玲的作品不仅写自己的事,还多以亲人为素材,写得太过形象,难免让人对号入座。她在《花凋》里,把舅舅写成“酒精缸里泡着的尸骸”,写舅母是“一出冗长的单调的悲剧”。可以说,正是家庭经历,让张爱玲性格变得怪异,甚至影响了她后来的人生抉择。

第二, 她还是“大叔控”。

张爱玲和家人关系疏离,唯一亲近的就是姑姑。可姑姑也不能成为其情感依靠,成名后,她才拥有了亲密伴侣——胡兰成,可没想到竟是个“渣男”。

胡兰成是上海沦陷区的汉奸文人,认识张爱玲时,已有家室。但张爱玲不顾这些,一心爱他的才华,还对他说:“遇见你我变得很低很低,一直低到尘埃里去,但我的心是欢喜的。“

可惜,和那个时候大多数的女性一样,即使再有钱有才华,也难逃男性的“掌控”(此处可a1935年3月8日的上海)。胡兰成没有珍惜她的感情,反倒明目张胆地脚踏多只船。

她为这段感情所伤,曾写到:那痛苦像火车一样轰隆轰隆一天到晚开着,日夜之间没有一点空隙,一醒来它就在枕边,是只手表,走了一夜。

1956年,张爱玲在美国,和剧作家赖雅结婚了。两人情投意合,日子却过得很苦。赖雅后来瘫痪在床,全靠张爱玲照料,她还不得不拼命写作维持生活。

赖雅比张爱玲大近30岁,胡兰成比张爱玲大14岁,张爱玲择偶偏爱成熟的“大叔”。

她有这么一套理论:我一直在想,男子的年龄应当大十岁或是十岁以上,我总觉得女人应当天真一点,男人应该有经验一点。有人曾分析她这种心态,是缺少父爱造成的。

第三,她又是民国“作女”。

张爱玲一生特立独行,被视为那个时代的“作女”。

张爱玲做事非常自我,恃才而骄,不管不顾。她的作品最开始登在周瘦鹃主持的《紫罗兰》上。周瘦鹃还特意推荐其作品,对她有知遇之恩。后来,张爱玲却因他没有按照自己的意思,把小说一次登完,就与其断交了。

后来,她在另一家杂志连载《连环套》,刚开始嫌稿费少,要求每一千字多加五十元。对方没答应,张爱玲就逐月递减字数。到第6期,干脆不写了。因为张爱玲的傲娇和任性,无数读者翘首以待的《连环套》就这样被腰斩了。

她总疑心有跳蚤,不停地搬家,不停地买东西、扔东西。1984年到1987年间,她每3天或7天就换一间汽车旅馆,完全放弃了定居生活。

正是因为她“作”的性格,让她在美国连朋友都没有,也从不跟邻居往来。当张爱玲知道自己大限已近,她没有找任何人求救,而是从容地将证件放进手提袋,留在门边易被发现的地方,随后卧床静躺,一个人等待死亡的来临。这导致她去世三天之后,才被人发现。

回顾张爱玲的一生,她始终没有逃脱“原生家庭”的影响。“大叔控”也好,小说中家庭矛盾和恋人间的背叛也罢,都有她家庭的影子。或许,正是童年时的阴影,内心的“敌人”驱使她创作小说,形成了鲜明的个性,成为人们津津乐道的作家(详见历史规律5—敌戒定律:告诉你有敌人的好处)。

历代评价:

她死得很寂寞,就像她活得很寂寞。但文学并不拒绝寂寞,是她告诉历史,二十世纪的中国文学还存在着不带多少火焦气的一角。正是在这一角中,一个远年的上海风韵永存。

——余秋雨