新秧歌运动与秧歌剧是抗日战争时期在延安发起的文艺普及运动。

新秧歌运动是延安文学的重要部分,也是民间文艺学史上的重要篇章。它在形式上借用了陕北秧歌,但重新构建了一个全新的“民间世界”,其核心环节就是转换了民间立场,成为权威话语的一种文学表达。

新秧歌运动是延安时期文艺的典型代表。它是当时延安的文艺工作者——鲁迅艺术文学院的师生学习了毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》之后,所产生的文艺为工农兵服务的实践行动之一。秧歌剧是把旧秧歌的带故事性的歌舞形式加以提高创造而成的较完整的戏剧表演。

毛泽东和参加延安文艺工作者座谈会的代表合影

1943年,以鲁迅艺术学院创作演出的秧歌剧《兄妹开荒》为开场,迅速发展起来。至1944年春节,延安几乎各机关、部队、学校、村庄等都设立了秧歌队。“据不完全统计,从1943年农历春节至1944年上半年,一年多的时间就创作并演出了三百多个秧歌剧,观众达八百万人次。”

秧歌剧《兄妹开荒》

秧歌是中国农民在节日期间的一种歌舞表演形式,北方农村尤其盛行。它的来源较早,河北定县秧歌相传起于北宋时期。陕北农村的秧歌活动也十分普遍。

1943年新年和春节,鲁艺师生组成了秧歌队到街头广场演出,利用民间的秧歌形式,表现拥军、生产、学文化等与当时广大工农兵和革命干部息息相关的生活内容。因为这些节目具有旧秧歌所没有的新鲜内容,农民就称之为新秧歌。

新秧歌很快就普及到各机关、部队,其影响所及,使许多农民的秧歌队也编演起新节目来。不久,新秧歌就普及到全陕甘宁边区和相邻的晋绥边区,形成一项生气勃勃、热闹红火的群众文化运动。秧歌队深入农村和部队演出,并取材于他们的生活,编演了一批新鲜的剧目,如《兄妹开荒》、《夫妻识字》、《牛永贵挂彩》、《惯匪周子山》等,这些载歌载舞的戏剧就是秧歌剧。

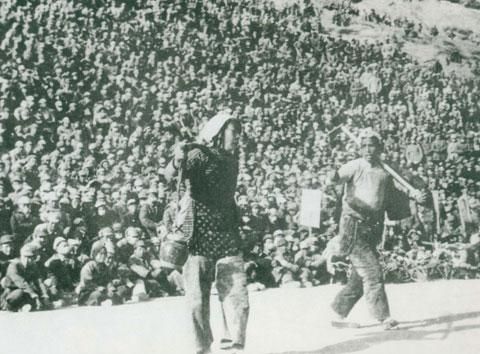

文化沟广场上,演出秧歌的火爆场面。

解放战争期间,新秧歌迅速普及到山西、河北、东北、山东等地的广大解放区,这些地区的农民和城市市民都扭起了新秧歌。

新秧歌运动为戏曲改革运动提供了有益的经验。一方面,秧歌剧采取人民所喜闻乐见的民间歌舞小戏的形式来表现解放了的人民的新生活和兴高采烈的心情,所唱的歌曲也都是各地民歌和民间小戏中所常用的乐曲;另一方面,秧歌剧无论在人物的塑造和舞蹈、曲调、演唱上又都有所改革,去掉了旧秧歌中不健康的成分,并创造性地加进了能够表现健康向上的新生活的成分。

秧歌剧《兄妹开荒》 表演者王大化、李波。

这种改革,一般说来在形式和内容上基本是和谐的,能为人民群众所接受。这是因为旧的民间小戏在表演上本来就比较接近日常生活,而且,秧歌剧所表现的生活还不太复杂,剧中人物都是农村中常见的。所以,运用这种艺术形式去表现新的生活和新的人物,内容与形式的矛盾不大,也较容易解决。

秧歌得到空前的推广与关注,它无疑是中国民间文艺学史上的重要篇章。秧歌剧跨戏剧史、文艺史、文化史等领域,它的性能是众多学人关注的焦点。其中新秧歌运动的民间性是研究的核心,从民间文艺学角度对其进行解析具有关键意义,同时也可以促进不同领域对于新秧歌的理解。