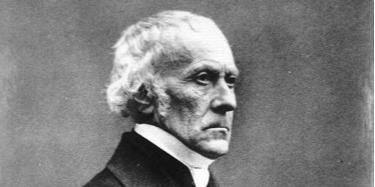

被马克思推崇的历史学家,被雨果嘲讽的政治家,上了《共产党宣言》的保守派。

1847年9月19日,弗朗索瓦·基佐就任法国首相。

“一个幽灵,共产主义的幽灵,在欧洲大陆徘徊。为了围剿这个幽灵,旧欧洲的一切势力,教皇和沙皇、梅特涅和基佐……都联合起来了。”中国人对基佐最初的印象,大多来源于《共产党宣言》的引言。

作为后拿破仑时代最著名的法国人,基佐拥有评价截然相反的两个身份。身为学者的基佐撰写《欧洲文明史》,直接影响了马克思对阶级斗争的论述,是备受崇拜的学术明星;而身为政治家的基佐鼓吹君主制度,贬低大革命(此处可a至1793年7月17日的巴黎),是不受欢迎的保守派。

在那个热情的革命年代,基佐的名字始终和以下几位保守主义旗手联系在一起:和梅特涅(此处可a至1806年8月10日的巴黎)一样,他相信君主制才是最理想的政治制度;和塔列朗(此处可a至1815年9月27日的巴黎)一样,他将防止法国二次爆发革命当作施政的首要任务;他又和俾斯麦(此处可a至1898年7月30日的汉堡)一样蔑视民众的民族主义情绪,对民族国家毫无兴趣。

但如果只把基佐当成一个保守派,无疑是忽略了他政治谱系的两面性,更是对那个革命与守旧交织的复杂时代的一种简化。

真实的基佐是一个怎样的人呢?

第一、他是被逼上梁山的保王派。

基佐出身于一个信仰加尔文教的法国中产家庭。和所有备受波旁王朝压迫的新教徒一样,基佐的父亲安德烈、外祖父伯尼赛尔在大革命爆发时,怀着对君主制的仇恨加入了雅各宾俱乐部。

但二人很快就因雅各宾派的恐怖统治分道扬镳。安德烈倒向了主张温和革命的吉伦特派,博尼赛尔则成为了最激进的山岳派领导人之一。1794年,安德烈被山岳派指控叛国、反革命,博尼赛尔亲自参与审讯,为了前途对女婿见死不救。

安德烈被处决前,年仅7岁的基佐在母亲的带领下,在牢房中见了父亲最后一面。安德烈激动地向妻儿控诉山岳派的倒行逆施,在年幼的基佐心中埋下了仇视革命的种子。

尽管后来基佐远走日内瓦,接受了十年的新式教育,但家破人亡的悲惨经历始终提醒着他,革命只会带来流血与混乱,基佐最终还是成为了一个坚定的君主制捍卫者。

第二、他是与天主教联姻的新教徒。

基佐在结束学业后投身新闻界,结识了大自己14岁的女作家葆林·德·莫兰,两人很快坠入爱河。莫兰是一名天主教徒,基佐的母亲坚决反对他和天主教徒结婚,但最终还是尊重了基佐本人的意愿。为了宽慰母亲和妻子,基佐特意举办了两场婚礼,一场采用新教的礼俗,另一场则是天主教式的。

基佐对宗教的复杂态度,与他左右参半的政治立场不谋而合。

虽然他在精神上始终难以同革命派接近,但他对大革命中确立的自由、平等、民权等原则却是发自内心地认同。

1812年,基佐进入巴黎大学教授现代史。当时拿破仑(此处可a至1806年8月6日的维也纳)为了发动俄法战争(此处可a至1812年9月14日的莫斯科),在国内大肆鼓吹民族主义,民间掀起了一股全民服兵役的热潮。而基佐对拿破仑与他的霸业毫无兴趣,他花钱免除了兵役,不少爱国学生在背后对他指指点点。

在法国,进入大学教书是涉足政坛的捷径,志在参政的教师们绞尽脑汁为拿破仑写作颂诗,基佐却拒绝为皇帝说好话。拿破仑把他列入了反对派文人黑名单,基佐对来自巴黎的压力不屑一顾,他隔空喊话嘲讽拿破仑:“反对你是毫无意义的,我所追求的,是在不作为中保持独立的思想和言论自由。”

第三、他是空谈大过实践的好好政客。

基佐并非对从政毫无兴趣。在拿破仑倒台后,他一直希望能在新政府中谋一个位子,却因为政治立场在议会中处处碰壁。王党与激进派都不喜欢他,人们叫基佐“空论派”,嘲笑他是个在国王和革命间两头摇摆的老好人。

最终,靠着在二月革命中登基的路易·菲利普的赏识,基佐在摸爬滚打了十八年后,终于进入了法国的权力中枢。

但基佐清高的学者脾气注定了他的失败。他以贵族式的矜持执掌议会,瞧不起那些“挽起袖子就是干”的平民派,自己却没有那种翘着二郎腿也能做好一切的天赋。

为了弥补财政亏空,他默许内阁将诸多贵族头衔明码标价拍卖,甚至在以8万法郎出手一个爵位后和买家赖账。雨果讽刺说:“基佐先生本人并不腐败,他有着一种虔诚的信徒式的自我道德要求,但是他的政府却充斥着贿选和贪污,这就像是一个贵妇在执掌妓院。”

贺拉·斯维尔创作的反应1848年革命的画作《街头的路障》

当时法国只有每年缴纳足够税收的人才有资格参加选举,小资产阶级与工人联合起来要求政府放宽选举权利。基佐在示威的人群前,说出了那句让他声名扫地的名言:“先生们,赶快发财吧,到时候你们会成为选民的。”此时的基佐,已经完全站到了民主自由的反面。

法国大革命是基佐一生未能摆脱的噩梦。在执政的十六年中,他执着地同一个已经死去的敌人战斗,却忽略了现实的民权问题。1848年,受够了政府无能的法国人再次发动革命,基佐黯然下台。

晚年的基佐在回忆录中坚持,1848年革命的爆发只是一次不幸的“意外”。这位理性、节制的知识分子终究只是站在法国社会的边缘旁观,当然理解不了时代的巨变中小民们的挣扎与呐喊。

基佐本人并非坚定的保守派,但《共产党宣言》将基佐当作法国政府的代言人,使得后人对于他“反动”的一面印象太深,而忽视了他政治立场的复杂性,这也是头部效应的体现。(详见规律15 - 头部效应:强者为什么恒强)

历代评价

终其一生,基佐都只是呆在法兰西社会的边缘。他对社会的震动和激荡视而不见,他过人的才华使自己没有对秩序之外的任何概念产生兴趣。

——皮埃尔·特里奥姆夫《基佐的欧洲观》