前因:元朝攻陷临安;后果:郭守敬成为元朝太史令。

文/全历史 李曳白

前因

元朝攻陷临安:元朝攻陷临安后,为了稳定江南统治,促使南方百姓务农,着手进行历法改革。

公元1280年,元世祖忽必烈下诏,将同知太史院事郭守敬等人修订的新历法颁行全国。

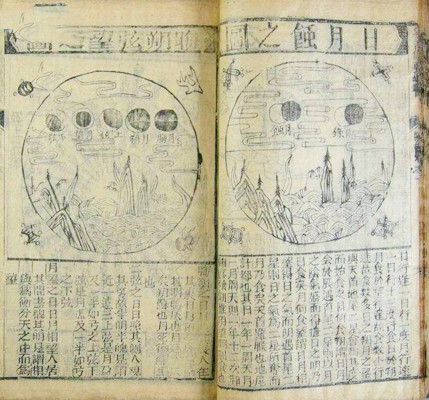

新历法的名字叫作《授时历》,是由忽必烈指派郭守敬等人在几年前开始修订的。修订完成后,郭守敬把消息汇报给忽必烈,他说新历法弄清楚了几个重要的天文现象,比如冬至时间和二十八星宿的距离等,这对于新历法的修订完成,可以说是意义重大。

忽必烈听得很认真,他想起来上一次郭守敬给自己系统地讲解天文知识,还是在四年以前。

四年前,蒙古军攻下南宋都城临安,统一全国只是时间问题。不过,此时的蒙古面临一个新问题,就是如何统治南方广大的农耕地区。忽必烈的想法是,要统治南方广大的农耕区,就要让百姓能正常从事农业生产活动,知道何时播种,何时收割,这需要一部更精良的新历法。

忽必烈想起来一个人,就是他的谋臣刘秉忠。刘秉忠几年前就提过建议,说朝廷应该修订新的历法。可是朝政繁忙,事情因此搁置下来。现在统一全国在即,修历的事情就提上日程了。

不过忽必烈想要着手修历法时,刘秉忠早就去世了。刘秉忠是个学问高深的人,要是有他在,主持修订历法工作一定会很顺利,可现在刘秉忠不在了,该由谁来负责这个事情呢?

忽必烈去问亲信大臣张文谦,张文谦说刘秉忠虽然不在了,但是他有个学生叫郭守敬。他非常了解历法,而且修立法时要长期观测天象,工作比较辛苦,郭守敬年富力强,是个好人选。

忽必烈了解郭守敬,郭守敬此前一直给国家治理河道,成效很显著,既然张文谦说他行,郭守敬应该可以,郭守敬被任命为修历官员。但郭守敬很快就发表意见,说历法修不了。

郭守敬的意见是在修历大臣和皇帝的讨论会议上提出来的。他说修历最重要的是观测天象,而观测天象要有天文仪器,现在天文仪器都有问题,拿什么观测数据呢?

他跟忽必烈讲现有天文仪器的不足,从上午讲到日落,讲了快一天。忽必烈不但没有觉得疲惫,反倒听得津津有味。郭守敬的意见确定了修历的基本程序,也换来了皇帝的认可和支持。

郭守敬开始着手进行仪器整理。他先从京城天文台里的金朝遗物入手,经过检查发现,这些仪器都是金朝从北宋掠夺而来,但由于开封和大都的存在纬度差距,只能对其加以改造。

旧仪器虽然经过回收使用,但精确度不足,郭守敬着手创制更为精密的仪器。

天文观测有两种重要的仪器:一是测二十四节气用的圭表;另一个是测天体位置用的浑仪。

但历代的圭表和浑仪都有问题,圭表由于边缘不清晰,影子的边界总是测量不准,而浑仪的结构则是太复杂。郭守敬把圭表的表杆加高了五倍,并精确了测量单位,使得圭表测出的数据能更精准;他又把历代浑仪中都有的外部圆环支架省去,做成了一个独立工具,使复杂的浑仪更为简化,观测起来更为方便。

修整好仪器的郭守敬跟皇帝说,现在可以观测了。但具体怎么测,郭守敬还有新意见。

再次上朝的时候,郭守敬跟皇帝汇报,说如今国家的疆域太过庞大,观测地点越多越准。唐朝僧一行观测天文时,设立了十三处观测地点,如今我们观测,观测点要比唐朝更多。

忽必烈同意了郭守敬的意见,他根据郭守敬的建议,在全国设立二十七处观测地点,并派十四名官员前往各地,负责和观测有关的工作。不过郭守敬并不放心,他决定自己亲自参与。

郭守敬很快从京城出发,先后到了洛阳、太原、成都、南京和南海各地,将各地的天文数据都整理汇总后,才最终回到京城,因为观测范围覆盖范围巨大,人们将其称为“四海测验”。

回到京城后,郭守敬继续工作,他充分利用手头的观测数据,终于制定出新历法。见到新历法的忽必烈很高兴,他将新历法命名为《授时历》,意思是授民以时,保证百姓的农业生产。

《授时历》颁布前,元朝用的是金朝的《大明历》。但《大明历》一点也不明白,因为测定的时间不准,历法误差就相当严重,而《授时历》给出了准确的天文时间,很快在民间通行。

后果

郭守敬成为元朝太史令:郭守敬因为修订《授时历》有功,被晋升为太史令。

结论:《授时历》提供了更准确的天文时间,沿用三百多年,一直延续到明朝末年,是我国历史上使用最久的历法。