前因:忽必烈战胜阿里不哥;后果:蒙古迁都燕京。

文/全历史 李曳白

前因

忽必烈战胜阿里不哥:忽必烈战胜阿里不哥后营建新都,削弱阿里不哥占据的和林城的政治影响力。

公元1263年,元世祖忽必烈接受谋臣刘秉忠的意见,下诏营建元大都(今北京)。

这不是刘秉忠首次建议忽必烈营建都城。早在蒙古大汗蒙哥时期,刘秉忠就建议统领蒙古大军的忽必烈在金莲川地区(今内蒙古锡林郭勒盟)营建都城,那里的都城后来被称为元上都。

元上都南临滦河,北依龙岗山,不但地理位置优越,便于军事防御,而且水草丰美,驻扎在此的蒙古骑兵,能够获得充足的补给。如果说忽必烈修建元上都是为了巩固统治,更好的统帅蒙古大军,那他修建元大都,同样也是出于统治上的需要。

忽必烈画像

两年之前,忽必烈战胜了与自己争夺汗位的弟弟阿里不哥。由于阿里不哥的称汗地在和林(今蒙古哈拉和林),曾经拥护阿里不哥的的很多蒙古贵族,在被征服后对忽必烈十分疏远,并不真正拥护他的统治。为了避免这种负面影响,忽必烈不能去和林,他只能建设一个新都城。

新都城的选址是全票通过的。询问众臣意见时,先锋元帅巴特说,燕京地形雄伟,向南可以控制江淮,向北可以连接草原,在这里建都,如果后方草原不稳,燕京可以尽快出兵。如果和南宋的战争前线江淮有急,也可以迅速调兵抵达前线。谋臣郝经也站出来强调地形的重要。

众人说的意见刘秉忠都懂,但选择燕京放弃和林,还有重要的自然原因,那就是和林缺水。

作为蒙古早期都城,和林城地处漠北,水源缺乏,考虑到新都城的人口数量,要满足大规模人口的用水问题,加上综合考虑政治方面的原因,只能选择燕京作为新都城的地址。

刘秉忠号称无书不读、无所不精,既然修建新是他提出的建议,忽必烈自然要求他来做具体的工作。

燕京在此前就已经是金朝都城,刘秉忠来到燕京勘察,首先要看金朝的旧都能不能用。

金朝旧都在蒙古灭金的战争中早就残破不堪,刘秉忠到达后还占了一卦,卦象显示金中都旧址不吉利,将来可能会有叛乱。不过,刘秉忠也找到了一块“吉壤”。

这块风水宝地是金中都旧城的东北郊。由于地处郊外,这里的旧城保存完好,郊外大面积的湖泊,也能解决将来的漕运和生活用水等问题,对修建宫苑来说是个不错的选择。

经过总体设计后,刘秉忠进入到施工阶段。不过在正式施工前,发生了一件奇怪的事情。一天,刘秉忠拿了一块金牌,绑在了一棵树上面。人们奇怪的问刘秉忠,为什么要在树上绑金牌?

刘秉忠剧照

刘秉忠说这棵树的位置长的巧,正好长在工地的中轴线上,将来也是新都宫殿的位置所在,我已经奏报朝廷,现在这棵树被赐封为独树将军,所以在上面要绑一块金牌作为标记。

此时的忽必烈,已经遵用汉法治理国家。刘秉忠作为最被信任的汉族大臣,他建设新都城的理论依据,主要是来自儒家经典《周礼》。新城的施工建设围着独树将军向四周渐渐铺开的,人们发现刘秉忠说的不错,围着中轴线上的大树施工完成后,新城的四方距离最终是对称分布的,果然和《周礼》中描绘的帝王都城的形制完全吻合。

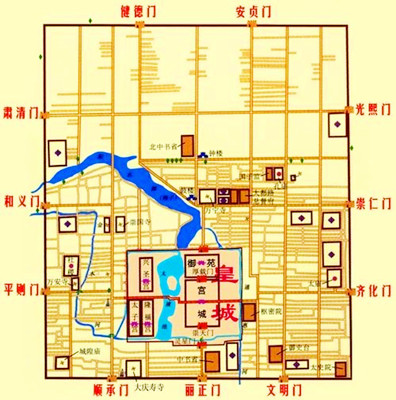

除了新城的整体布局依据《周礼》,城市内部的具体建设也是如此,根据《周礼》中“面朝后市”的说法,刘秉忠将一系列中央机构设置在皇宫前面,将市场是设置在皇宫后面,而皇城居于正中的位置,寓意着帝王是上天和人间沟通的媒介,代表着上天的意志统治着人间。

依据儒家典籍《周礼》来修建新城,象征着新的大一统王朝的崛起。可刘秉忠在进入工程的最后部分,开始着手修建城门时,发现自己无法再依据《周礼》要求继续施工了。

按照《周礼》中讲的,天子国都的城门有十二个,也就是东南西北方向各四个门。但刘秉忠占卜发现,正北的城门处于八卦中的“坎”位,代表着坎坷和凶险,在卦象上看很不吉利。

元大都布局

刘秉忠决定少修一个。众人听了刘秉忠的话都很奇怪,说着四个方向的城门不对称啊,虽然北边的门修了不吉利,可要是不修的话,都城的门就少了一个,这也说不过去啊?

刘秉忠说这其实说得通,因为按照《易经》所说,十一代表着天地相和。从佛教的角度看,南面三个门是三头,东西两边六个门是六臂,北边两个门是两足,和“三头六臂”的说法正好相符。人们一听,说“三头六臂”就是哪吒啊,驱邪又安全,于是把新都叫做“哪吒城”。

新城建设完成后,刘秉忠向忽必烈复命,忽必烈将都城正式搬到燕京。忽必烈后来还给燕京起了个新名字,叫做元大都,并在此建立了蒙元的宗庙社稷,着手进行统一全国的事业。

后果

蒙古迁都燕京:元大都修建完毕后,成为蒙古的新都城。

结论:建设新都巩固了忽必烈的政治统治,元大都成为了当时世界上最大的城市。元大都的建设选定在今天得北京,北京从此成为中国古代王朝的都城所在,后来被明、清沿袭。