前因:前三头同盟建立;后果:恺撒遇刺。

文/WMS

前因

前三头同盟建立:公元前60年,恺撒、克拉苏和庞培结成秘密的政治联盟,携手对抗元老院。

公元前49年,恺撒渡过卢比孔河,正式与庞培开战。

四年前,克拉苏死于卡莱战役,前三头同盟只剩下恺撒与庞培两个人。双方都在担心对方的实力过于强大,明争暗斗地限制对方的权力。就在前一年,庞培的妻子,也就是恺撒女儿尤利娅的去世,使得两人之间仅存的感情联系也不复存在了,双方随时可能撕破脸皮,准备开战。

庞培颇为忌惮恺撒手里的兵权。凯撒一直在高卢作战,手里有兵,且实力不可小觑,因此庞培想方设法地裁减恺撒的实力。恺撒自然也能看透庞培的小心思,想方设法地延长自己在高卢的任期。公元前49年初,庞培迫使元老院提前召回在高卢任行省总督的恺撒,不让他再带兵,想要借此机会夺去恺撒的兵权,庞培就可以完全掌握共和国的政权了。

与其坐以待毙,不如先下手为强,听到这个消息,恺撒随即决定:渡过卢比孔河,向河对岸的意大利进军。

恺撒的突然发难把庞培打了个措手不及,这时,庞培虽然掌握着共和国的全部兵力,但只是表面威风,没有统筹和准备,庞培根本不是恺撒的对手。这些年来,恺撒的军队在高卢积攒的经验又足,战斗力也强。权衡了一下双方的实力,庞培选择避一避恺撒的锋芒,逃出罗马,躲到西班牙去。在那里,庞培有7个军团的旧部,足以抵挡一阵了。

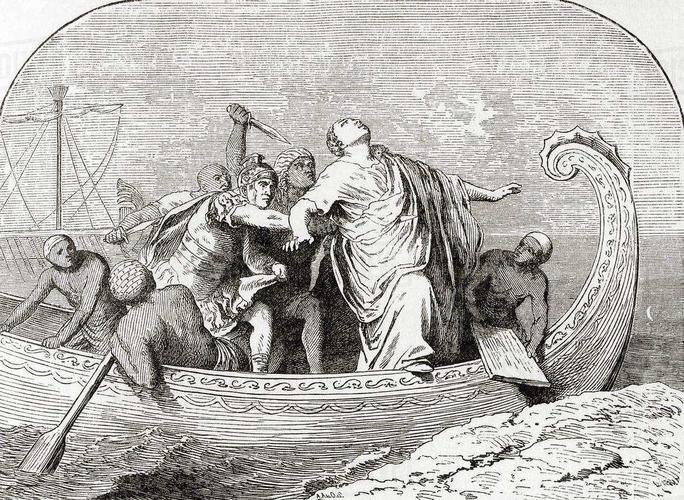

可庞培的出逃并不顺利。他带上了自己的家眷、半个元老院的贵族,又拖上了不少家当,整个队伍行进得十分迟缓,耽误了不少时间。借着庞培的拖延,恺撒快马截断了庞培逃往西班牙的陆上通道。好在庞培有一支舰队,他率领大军登船转移,等做好了万全的准备再与恺撒较量。

恺撒看着庞培逃走只能干瞪眼,但他没有追击。他知道,这肯定是场持久战,所以,趁着庞培转移军队,而罗马空虚的空档,恺撒两次赶回罗马,第一次为了稳固后方,来拿庞培没能带走的国库财产。

第二次,恺撒回来为了竞选公元前48年的执政官。因为他在高卢的指挥权即将到期,如果没有合法的职务,就会遭到元老院的控告。当选了执政官后的形势就不一样了,恺撒可以名正言顺地接手罗马的政治大权,而不是被人称作用武力夺权的“独裁者”。

在公元前49接下来的时间里,双方虽然冲突摩擦不断,但两人势力各有消涨,各自积攒实力,准备与对手决一死战。

接下来的战局可以说是跌宕起伏。

当恺撒在罗马的时候,庞培靠着他的强大舰队,在亚得里亚海的迪拉奇翁建起一座基地,打算攻回罗马。公元前48年初,恺撒率先下手,带领军队向亚德里亚海前进。恺撒也不想跟庞培的精锐水师较劲,所以他悄悄渡海,想要把庞培围困在迪拉奇翁附近的佩特拉,让对手被迫投降。

可这次恺撒可打错了算盘,庞培的水路源源不断地补充着粮食,反倒是恺撒这边的粮草先耗尽了。恺撒速战速决的愿望落了空,只好狼狈地逃到色萨利。

另一边,庞培很清楚他的目标,擒贼先擒王,只要抓住恺撒,就可以赢得战争。庞培一路追到色萨利,用自己的骑兵又一次截断了恺撒的粮道。庞培已经对这场战争势在必得,他凭着自己的三万多兵力,倾力向至多只有两万出头兵力的恺撒发起了决战。

庞培想用自己精锐的骑兵搅乱对手的阵型,数量不占优的恺撒骑兵轻易地被击溃了。可庞培却没能更进一步,恺撒步兵手里拿了样致命武器——矛,一下子把庞培的骑兵打得七零八落,纷纷逃散。恺撒在转瞬之间扭转了战局,接着趁势追击,恺撒一方仅仅损失了1200人,杀死6000敌人还俘获了24000名俘虏。这就是以少胜多的法萨卢之战。

这场惨败让庞培的不少盟友投奔恺撒,庞培无奈之下只好带着家眷跑到埃及。不过,庞培在埃及没能实现再度崛起的愿望,还没等他踏上埃及的土地,就遭遇暗算,客死他乡。

至此,恺撒在罗马的头号对手已经不复存在了。公元前45年,恺撒彻底清扫庞培残留的势力,成为罗马的主宰。

后果

恺撒遇刺:公元前44年,大权独揽的恺撒被共和派刺杀。

结论:恺撒与庞培的内战不仅仅在意大利地区,而是波及到了整个地中海世界,恺撒在这场内战中展现出了他高明的作战技巧。战后,恺撒成为了罗马共和国权势最高的人,恺撒的独裁统治也随后对共和国体制带来威胁。