前因:皇太极建立清朝;后果:1.李自成建立大顺 2.甲申之变。

文/全历史 胥言

前因

皇太极建国号为“大清”:公元1636年,皇太极改国号为大清,定都盛京(今辽宁沈阳)。

公元1638年,面对外有清军,内有民变的局面,崇祯帝没等到完全消灭农民军,就调大军进攻清军,最终被迫双线作战,导致军事崩溃。

崇祯帝指挥军队,一直有个特点,就是头痛医头脚痛医脚。比如说对待按察使卢象升。河南闹民变,崇祯帝就让卢象升到河南,不久清军南下,又让卢象升到北京。崇祯帝总是急切地想要解决问题,而忽略了整体形势。

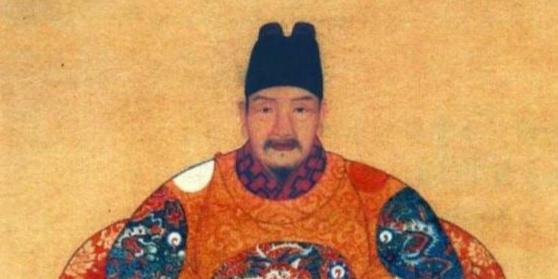

崇祯帝像

崇祯的这种做法,开始让明朝走向灭亡的时间,可以追溯到1638年。那一年的五月初三,崇祯帝给大臣们出了一道题,要求就先安内还是先攘外写一篇策论。

兵部尚书杨嗣昌引经据典,论证了一番,抛出了攘外必先安内的观点,主张与清军和谈。杨嗣昌这篇文章,遭到了不少大臣的激烈反对:华夷有别,我大明怎么能与蛮夷讲和?工科都给事中何楷指责杨嗣昌别有用心,是反对朝廷对外用兵的政策。

其实,崇祯帝一直有与清军和谈的打算,但是他担心朝野舆论,从不明说。几个月之前,杨嗣昌曾经请求让辽东巡抚方一藻、监军太监高起潜与清军接触,得到了崇祯帝的默许,所以杨嗣昌才敢公然提出议和。这次策论之后,杨嗣昌很快升入内阁,算是崇祯帝暗示了对主和派的支持。

崇祯帝始终不肯公开支持和谈,方一藻、高起潜害怕担责任,也就不敢轻易对清军许诺,使得和谈进展非常缓慢。清主皇太极很快失去了耐心,威胁说如果秋天还不能达成协议,就引兵南下。

九月,和约依然未能达成,皇太极兵分两路从墙子岭(今北京密云以东)、青山口(今河北唐山境内)越过长城,向明军发动进攻。

崇祯帝获悉敌情,又犯了老毛病,下旨正在中原追剿李自成的洪承畴、孙传庭支援北京,统一由卢象升指挥。杨嗣昌一听急了,洪、孙二人刚刚在潼关击溃李自成,张献忠也已经接受了朝廷招安,剿寇眼看就要大功告成了,正是斩草除根的时候,怎么能撤军呢?崇祯帝没听杨嗣昌的话。

另一边,清军绕过重兵把守的北京,到河北各地劫掠。卢象升奉命进攻清军,结果在钜鹿县贾庄陷入包围。

皇太极像

卢象升向率领辽东军队的高起潜求援。卢象升作为主战派,曾经指责主和的高起潜通敌,高起潜因此记恨卢象升,见死不救。卢象升只能孤军奋战,最终重伤坠马而死,直到死前还在大喊杀敌。

卢象升死后,洪承畴、孙传庭才赶到北京。而清军见明军的精锐陆续到位,也不恋战,一边抢夺物资,一边撤退,返回了关外。

崇祯帝没解决外患,内忧也再次爆发。1639年,张献忠杀死谷城县令阮之钿,再度起兵反明。崇祯帝接到消息,任命杨嗣昌为督师,围剿张献忠。

杨嗣昌手下主要有两支军队:一支是驻湖北的左良玉大军,另一支则是陕西的贺人龙所部。杨嗣昌犹豫任命谁为平贼将军,一会儿推荐左良玉,一会儿推荐贺人龙,改来改去,结果把左、贺两人全得罪了。

明军因内斗而停滞不前,张献忠则趁机进军四川。杨嗣昌九次征调左良玉入川,全部被拒绝。杨嗣昌只能率领少量兵马,一路追击张献忠,搞得疲惫不堪。张献忠反而越战越勇,离开四川,返回湖北,最终攻陷襄阳,杀死襄王朱翊铭。

就在张献忠转战四川的时候,李自成主动出击,攻入河南,活捉了福王朱常洵。李自成没收了福王的财产田地,分给饥民,还割下福王的肉,煮着吃掉了。

李自成

连续两位藩王遇害,对明朝是个巨大的打击。杨嗣昌知道自己难辞其咎,在忧惧之中病死。最终,荆襄、关中、四川等地全部被农民军占据。

民变死灰复燃时,关外又传来警报。1640年,皇太极围攻军事重镇锦州。

崇祯帝命令洪承畴前去增援。洪承畴认为应该以逸待劳,利用国力优势拖垮清军,然后一举歼灭。但是,崇祯帝和兵部尚书陈新甲担心锦州失陷,都坚持速战,洪承畴只能出战。

洪承畴大军贸然出关作战,结果被清军断了粮道和后路,只能进入松山、宁远等据点坚守。明军被分割包围,外无援军,内无粮草,陷入了绝境。

1642年,副将夏成德偷偷开城降清,洪承畴被俘后也投降了清朝。明军损失大批精锐,又丢掉了关外的据点,形势越来越不利。

后果

1.李自成建立大顺:公元1644年,李自成在西安称帝,建国号为“大顺”。

2.甲申之变:公元1644年,李自成大军攻入北京,崇祯帝于煤山上吊。

结论:崇祯帝和战不定,给了清军入寇劫掠的借口。崇祯帝不得不调中原的主力北上支援,结果又丧失了剿灭农民军的大好机会,最终陷入双线作战的被动局面,加速了明朝的灭亡。