前因:利玛窦北上传教;后果:崇祯历书。

文/全历史 菲菲倚尘轻

前因

利玛窦北上传教:公元1595年,传教士利玛窦北上到南京传教,并且被允许居住在南昌,不久前往北京。

公元1616年,南京礼部侍郎沈㴶(què)攻击天主教,使得天主教在华传教士被驱逐出境。

明朝自利玛窦来华之后,耶稣会传教士便陆续来华,想在中国打开市场,收罗大批教徒。与此同时,中国许多守旧派官员感到十分不快,觉得传教士只不过是一群“番人”,长得又很奇怪,没有资格在中国传教,就想尽办法打压传教士。

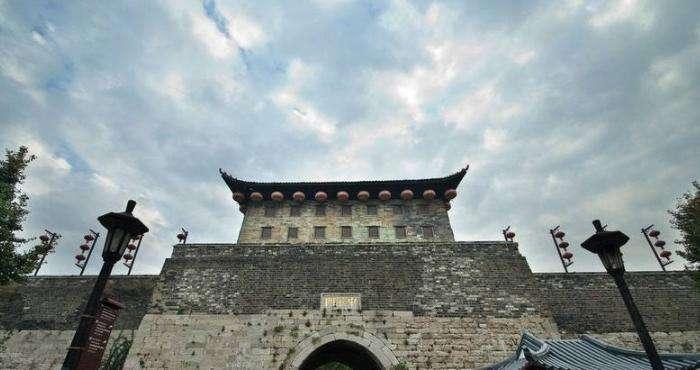

利玛窦画像

南京礼部尚书沈㴶,就写了一篇《参远夷疏》上奏给朝廷,数落传教士来华传教并不“正规”,违反了大明律法,还影响了华夷之间的关系,请万历皇帝处理。但是,这封奏折并没有立即引起万历皇帝的注意,而是隐没在成千上万的奏折当中。

沈㴶这么做,是因为他出身于官宦世家,是一位佛教信徒,受到儒家影响也很深,无法接受天主教。此外,他在1615年来到南京任职后,发现此前在南京传教的利玛窦,与南京的达官贵人都搞好了关系,还把南京打造成了天主教的一点活动据点,实在无法容忍。因此,沈㴶愤而上书给皇帝,请皇帝一定要维护中国传统,禁绝天主教。

沈㴶上奏给朝廷之后,迟迟没有等到皇帝的回覆,焦虑难耐。倒是信奉天主教的顺天府丞杨廷筠知道了这件事,写信给沈㴶,说天主教并非沈㴶想象地这么不堪,请他不要再上奏给朝廷。同时,杨廷筠还担心皇帝重视沈㴶的奏折,请北京朝中的官员朋友帮忙说情,不要把这件事闹大。

利玛窦与徐光启

此外,沈㴶反对天主教的消息,也传到任职翰林院的奉教人士徐光启的耳里,徐光启担心沈㴶的言论对天主教不利,就写了一篇《辩学疏稿》上奏给朝廷,告诉皇帝,天主教徒正直无私,跟中国所说的圣贤别无二致。除此之外,他们还有博大精深的学问,值得中国好好学习,如果皇帝实在不信赖这些传教士,可以派人监视这些传教士,求取放心。

万历皇帝看了之后,好像并不怎么关心这件事,只回覆“知道了”三个字给徐光启,徐光启认为这件事已经过去了,就放下了心中的大石。

不过,这些奉教人士的一连串行为,不仅没有平息这件事,反而惹怒了沈㴶。

沈㴶决定,在等皇帝下达明确的指示之前,自己先发制人,收了这一群洋人。于是,他派遣大群兵马,将传教士在南京的住所团团围住,并在查封住宅后,把他们全数逮捕,关进监牢。

原本,被捕的传教士王丰肃、谢务禄等人并不慌张,因为此前他们多少都得知了消息,知道沈㴶会对他们不利,所以早就做好了心理准备。但他没想到的是,沈㴶的行为获得南京巡城御史孙光裕的支持,居然在全城搜捕了八个月,把传教士与奉教人士一网打尽,其中包括一些寻常老百姓,都要被孙光裕置于死地。

后来,沈㴶看到自己的行为获得了支持,又向皇帝上了《再参远夷疏》。里头写,自己对天主教感到不满,上书皇帝不得回应,却遭到一群传教士的反弹,可见这些传教士平素勾结了不少达官贵人,恐对朝廷不利,还请皇帝明察。

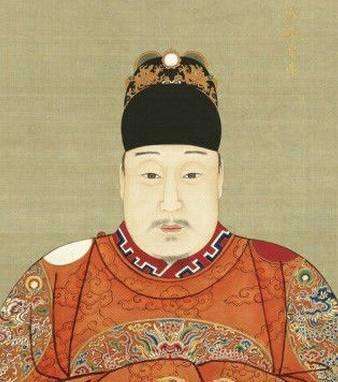

万历皇帝画像

沈㴶上书的同时,还命人对那些被捉捕的教徒拳打脚踢,不少传教士因不堪折磨,惨死狱中,其他教友则无论如何都不愿出卖彼此,顽强承受酷刑。北京的卫教人士如徐光启知道后,拼命上书为传教士说情。沈㴶知道这件事拖得越久,对自己越不利,也拼命上奏,请皇帝发落。

万历皇帝收到这些信件后,感到相当头疼,一方面他挺喜爱徐光启这一帮人,感受到西洋科技带来的好处,但一方面他也担心天主教危害中国,不敢放任传教士不管。最终,万历皇帝做出了决定,免了传教士的死罪,但是将他们尽数驱逐出境。传教士们知道后,半悲半喜,悲的是不能继续在中国传教,喜的是在这次教案中保留了性命,于是他们不再上书抗争。

另一边,沈㴶知道裁决后感到不服,又不敢违抗皇帝旨意,就命人将传教士严刑拷打,发泄一番,再放他们离开中国。这场南京教案于是落幕。

后果

徐光启、汤若望修订《崇祯历书》:公元1629年,礼部左侍郎徐光启成立历局,与传教士汤若望一同编修《崇祯历书》。

结论:南京教案是天主教在中国发生的首次教案,影响了西方文化与技术的传入,阻碍了两地文化的沟通与交流,成为中国历史上中西冲突事件的先声。