难以诠释的交响“完结篇”

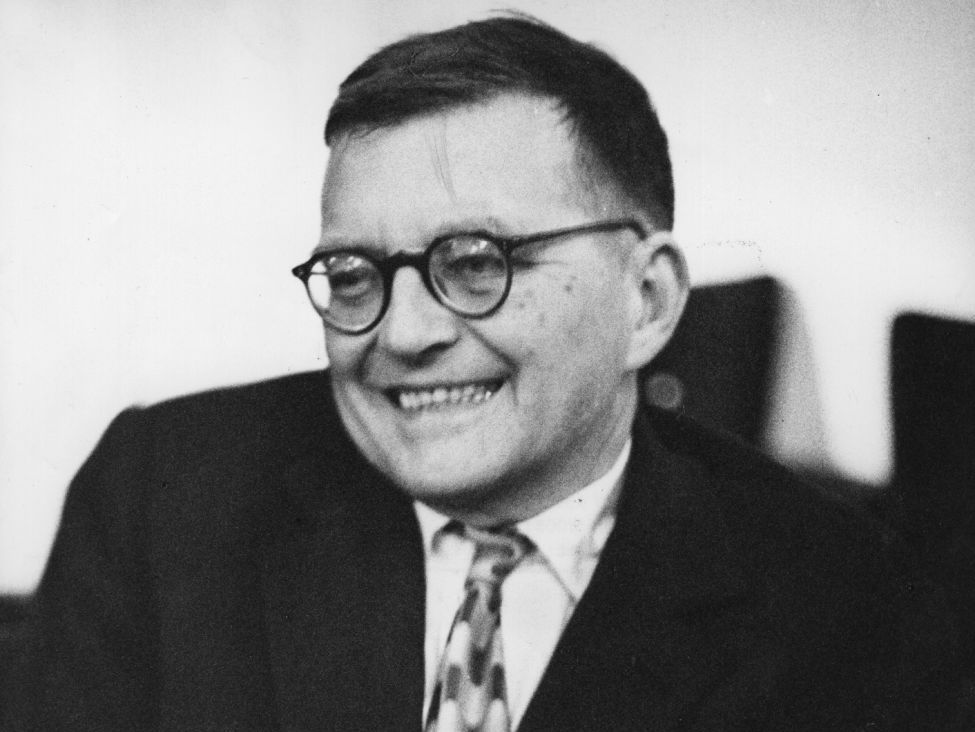

《A大调第十五交响曲》是肖斯塔科维奇一生中的最后一部交响乐作品。1971年夏天,他的健康状态每况愈下,用短短一个多月时间便创作完成这部作品。1972年由儿子马克西姆·肖斯塔科维奇执棒首演。

肖斯塔科维奇曾在回忆录中这么写道:“在它(第十五交响曲)上面我花了相当多的精力。它开头是在医院里写的,然后我住到了乡间别墅。它一分钟也并没有让我消停过。像有些曲子一样,还没动笔之前,这部交响曲从头至尾的每一个音符我就一清二楚了,我所做的只是把它记下来而已。”

第一乐章是一首幻想性的谐谑曲。钟琴轻轻两击,清脆的银铃声引出了长笛上一支轻快、雀跃的主题,好像一个顽皮的小家伙不知从哪里蹦了出来。据作者在莫斯科作曲家协会内部试奏这部作品时说:“是一个‘玩具商店’在夜里,主人把商店上了锁,玩具们感到有了自由,便活了起来,巧克力小兵拿起小号使劲吹出了罗西尼的歌剧《威廉·退尔》序曲中的主题。”

第二乐章描绘了一些革命葬礼仪式的画面,令人联想到沉痛凝重、气氛严峻的葬礼,悼念战争的牺牲者,某种程度上它可以和贝多芬的《降E大调第三交响曲“英雄”》第二乐章媲美。铜管组以圣咏式的方式进行,庄重严肃而又表现出坚韧不拔的气质。紧接着是大提琴宣叙性的独奏,这是肖斯塔科维奇拿手的致哀独白,以上段落几度变形反复后,悲情的力度越来越积聚,越来越激化,当乐队进行到全奏处,火山终于冲天而起猛烈的爆发了。

第三乐章是一首谐谑曲,有人说肖斯塔科维奇在这一乐章里体现了阴暗、凶险的氛围和邪恶丑陋的形象。一系列面貌不寻常的主题接踵而来,这是一个忧郁而略带舞蹈性的主题,似乎体现出某种美的柔弱形象。

第四乐章是全曲的终乐章,也是最重要的一个乐章。它和比较常见的欢庆或胜利的终乐章截然不同,并且毫无预兆的响起了瓦格纳《尼伯龙根的指环》中的命运主题曲。之后我们听到的是一个歌唱性的俄罗斯旋律,它是那么朴实却充满诗意和魅力。这段帕萨卡里亚舞曲主题至关重要,人们感受到作曲家在回忆过去。悲剧高潮过后,情绪豁然开朗,这时我们又听到小提琴奏出亲切、优美的旋律。此乃音乐文献中为数不多的、真正闪耀天才光辉的篇章。

《A大调第十五交响曲》一向被认为是一部难以诠释的作品,从表面上看,它压抑、苦涩、黑暗,而沮丧的旋律背后,透出了嘲讽、揶揄与一种置身度外的调侃。英国《卫报》Tom Service曾在专栏里评价道:“我认为这部《第十五号交响曲》是二战后最深刻与最超前的交响作品之一。”