一对千古君臣,知遇榜样,为何最后落得反目成仇?

文/全历史 拾贰酱

1723年10月30日(雍正元年十月戊申),雍正封年羹尧为抚远大将军。

从此,年羹尧迎来了为官生涯的第一个高潮。两个月内,他被加封三等公,从官僚阶级一跃成为爵位世袭的王公贵族。

雍正对年羹尧从无话不谈到除之而后快,与希特勒挥泪斩罗姆(此处可a至1934年6月30日的慕尼黑)的故事何其相似,都是好友相爱相杀的悲剧。

像雍正这样以高官厚禄试探年羹尧忠诚与否的方式,也是历代君主的一贯做法。汉朝刘邦(此处可a至公元前202年2月28日的长安)分封张良食邑三万户。张良果断拒绝,并逐渐淡出朝野,才得以善终,刘邦也就放心了。

明崇祯帝赐袁崇焕尚方宝剑,准他便宜行事。袁崇焕表面推辞,却在辽东擅杀毛文龙,引起崇祯疑心,终被凌迟处死(此处可a至1630年9月22日的北京)。

而疑似法统不正的雍正,比开国君主刘邦和末代君主崇祯更缺乏安全感。

雍正曾将年羹尧的长子过继给隆科多。当时隆科多膝下已有两子,此举明显是强行将两人拉在一处,之后两人的封赏甚至都同步到位。

因为隆科多也是雍正的重点考察对象。他是康熙留下的顾命大臣,还负责统领京城禁军,和年羹尧同为内外重臣。

不过在雍正眼里,两人也是最大的威胁。他们把持吏部选官,结党营私的行为都被雍正记在了小本儿上。

年羹尧出兵西藏时,写信给雍正说行军急迫,连续几天不眠不休。雍正便给他回信称自己“好心疼。”诸如此类的肉麻话语,在二人的书信中比比皆是。

雍正经常给年羹尧灌输不分彼此,甚至不分君臣的想法。 说“你的好处即是朕的好处,有甚么嫌疑?” 并给年写信夸他是自己的恩人,知道这样不合礼制,但情难自禁,“在你处若有一字装腔作调,可以发誓。”

这些话让年羹尧逐渐放下戒备,真把自己当皇帝的大舅哥了,做出不少擅改圣旨,代笔雍正作序等僭越之事。

年羹尧对九阿哥越是苛待,就越能证明自己的忠诚。相反他与皇子越亲密,便越有可能成为翻版的吴三桂(此处可a至1678年3月23日的衡阳)假借宗室之名造反。

然而年羹尧带老九入藏后,便不再汇报其动态,还得雍正三番五次催促,才报告自己把九阿哥照顾得很好,吓得让雍正亲自派密探跟踪老九。

那么,雍正为什么要采取这种迂回曲折的方式?

首先,他需要年羹尧稳定西藏和四川的局面。

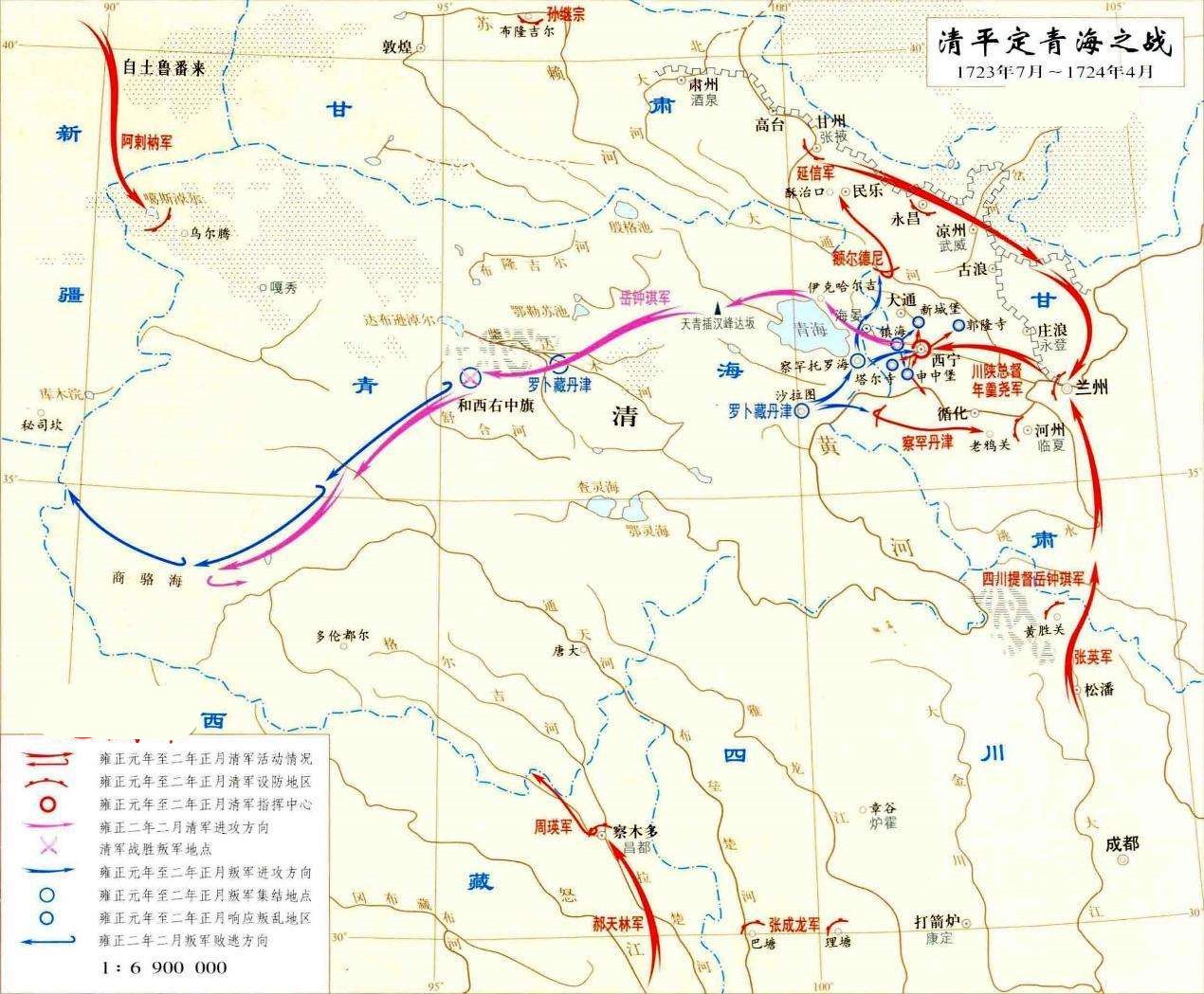

雍正即位前,年羹尧管理西藏、甘肃、青海地区的军备,兼任川、陕总督。之后西藏罗卜藏丹津闹独立,是雍正即位以来面临的第一场大规模叛乱,他必须依靠熟知西北军情的年羹尧来镇压。

清平定青海之战

年羹尧不到三十就主持过一省乡试,还是康熙钦点的最年轻的封疆大吏。可以说年羹尧的平步青云,都是靠才华赢来的。他的文韬武略受到康熙认可,也受到了雍正的认可。

此外,雍正对年羹尧态度转变之剧烈,与他个人的性格有很大关系。

雍正是一个表演欲很强的人,从他留下各式各样的画像上能看出一二。

雍正留下了蒙古人、汉人、西方人、渔夫、和尚和道士等经典cosplay造型。

他在书信里滥用肉麻话语,也是表演人格的一部分。不仅对年羹尧,对隆科多和弟弟允祥也是如此。他从不直呼隆科多官衔,而是叫他舅舅。

但雍正想要的“君臣榜样”,是自己仁德之余,又要臣子学会拒绝。这与赵匡胤黄袍加身还推辞自己德不配位是一个道理,需要你来我往的配合。允祥作为雍正的亲弟弟,就深谙此道,将皇兄不合规矩的赏赐一概退还。

而年羹尧却照单全收,甚至变本加厉,难怪他的倒台如此迅速决绝。

那么,年羹尧被处死是因为他有不忠之举吗?

雍正曾暗示年有自立为帝的嫌疑,虽然这一项没有充分证据,但其他91项罪名几乎都有铁证。

比如滥杀平民、结党营私、贪污军饷等,每一条都有据可循。要说他“擅作威福、无人臣礼”更是没得洗,年羹尧觐见雍正时,曾大大咧咧地坐在椅子上,“御前失仪”可是大不敬。

与其说年羹尧不忠,不如说他不会做人,更不会做臣。

雍正还是雍亲王时,年羹尧便一心扑在西北,意图以军功谋前途。虽然他的小妹已嫁给雍亲王,两人却没什么互动。

为此,雍正还斥责过他,说他写信时落款只写军衔不称奴才,家里有红白事也不来信问候,简直不把主子放在眼里,并命他把儿子送回北京作人质。

可见年羹尧对满汉主仆关系缺乏认识。主子都登基了,他心里还是只有军功这一件大事。比如他经常因索要军费,与统领户部的允祥产生摩擦。

雍正不厌其烦地在二人中间做和事佬,假托允祥之名给年羹尧送鼻烟壶等小礼物。年羹尧却强调军情紧急,不做让步。

当一个心胸不够宽广的上级,遇上一个好大喜功的下属,不论曾经多么相惜,最终也只能走向决裂。这既是两种性格之人难以和平相处的常态,也是兔死狗烹的定律。(详见规律23 - 兔死狗烹:为何共患难易共富贵难?)

历代评价

1、年虽跋扈不臣,罹大谴,其兵法之灵变,实不愧一时名将之称。

——清代官员陈康祺

2、细细考查,此人(年羹尧)并没有什么了不起的才具;否则亦不至于连世宗(雍正)那些令人肉麻的迷汤都分辨不出来,被灌得如中酒一般,沉醉不醒,自速其死。

——高阳《清朝的皇帝》