前因:懿文太子朱标之死;后果:建文削藩。

文/全历史 范范之辈

前因

懿文太子朱标之死:公元1392年,大明帝国皇太子朱标病逝,时年三十七岁。这个从封吴王世子开始,就被朱元璋当作继承人培养的嫡子去世,令朱元璋悲痛欲绝。随后,立其子朱允炆为新储君。

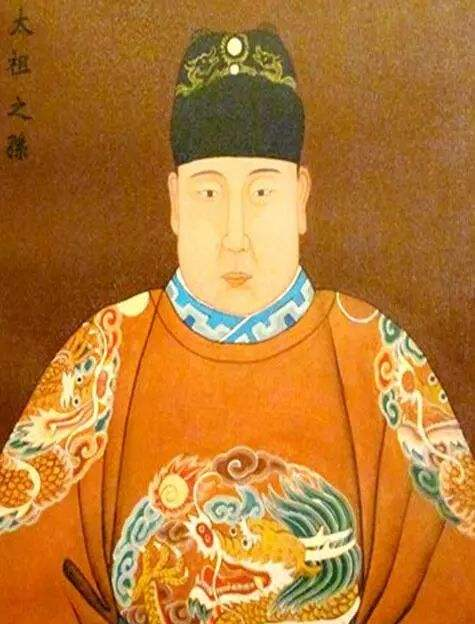

公元1398年6月30日,按照明太祖朱元璋临死前的秘密遗诏,年仅21岁的皇太孙朱允炆继位为帝,是为建文帝。

朱元璋为何会选择没有战绩,又是庶子出身的年轻皇孙朱允炆为继承人,而不选像燕王朱棣那样久经沙场的实力藩王呢?这要从建文帝的父亲懿文太子朱标病逝开始说起。

六年前,年仅37岁的长子朱标因病去世,朱元璋感到悲痛欲绝。朱元璋多年来,一直努力培养朱标处理政务,让他可以接班。

没想到,这些努力都白白浪费了。难过之后,朱元璋不得不面临一个迫切的问题,那就是东宫继任人选。他有两种选择:立皇孙还是立其他皇子。

这天,朱元璋叫来已故太子的老师方孝孺等几位大臣,在乾清宫“闲聊”。聊着聊着,朱元璋主动表明心意,“卿等以为燕王如何?”朱元璋突然抛出这样的问题试探大臣们。毕竟燕王多次北征蒙古骑兵,立下汗马功劳,目前在诸位藩王中表现最突出。

这可是个极其敏感的问题,稍不留神就会引起皇帝猜忌。所以这几位大臣都不敢轻易表露心迹,选择装傻充楞。

乾清宫的这次谈话很快便传到了各位皇位候选人耳中。正当燕王朱棣以为胜券在握之时,晋王的一个举动打破了进程。老三晋王在太子薨逝之后,连续三次遣人进京,以祭奠太子的名义,在朱元璋面前表孝心,这是朱元璋一向最看重的。

晋王又趁机向朱元璋告状,说燕王朱棣与朝鲜使臣勾结,收受贿赂。朱元璋应该也是有所犹豫。他开始担心燕王与晋王等诸子之间会为了皇位你争我夺。

于是,他开始思考另一种选择:立皇孙。明朝之前,同样情况下立皇孙有八例,成功即位的有六例,但坐稳皇位的只有金章宗、元成宗两例。虽然立皇孙前景不明,总好过立其他皇子斗得两败俱伤要好。

即使是皇孙的人选,朱元璋也是煞费苦心。根据古代继承顺序,首选的不应该是朱允炆。因为他既不是长孙,也不是嫡孙,生母并非懿文太子朱标的正室,所以严格来说朱允炆并不符合继承顺序。

相反,嫡孙朱允熥[tēng]继承皇位更加名正言顺。那么朱元璋为何要执意传位给次孙呢?

《明史》给的答案是朱元璋喜欢朱允炆孝顺,又通晓儒家经典,符合“以文治国”的君王形象,而且他在太子葬礼上朱允炆也表现亮眼。

这天是已故太子的七七忌日,朱元璋来到儿子的灵位前,发现面容憔悴的皇孙朱允炆日夜守孝。皇帝被孙子的这一举动打动了,内心的天平在不自觉地发生偏移。

更重要的原因是,嫡孙朱允熥背后站着强大的外戚势力,有凉国公蓝玉这样的舅姥爷支持。朱元璋担心自己死后,会出现外戚专权的局面。

这才最终选择了外家全无势力的朱允炆为继承人。

于是,就在懿文太子朱标病逝四个月后,其子朱允炆被册封为皇世孙,成为东宫新主人。为了确保皇孙的顺利即位,不会出现权臣弄权的现象,朱元璋晚年无奈又做了最后的努力,那就是处置所剩无几的开国功臣。

最为主要的就是凉国公蓝玉、宋国公冯胜和颖国公傅友德这三人。其中,蓝玉是当时最炙手可热的将领,为人骄横跋扈,很自然先被划入黑名单。

朱允炆刚刚入住东宫没几个月,凉国公就在毫无准备的情况下突然遭到锦衣卫的逮捕下狱,更以谋反的罪名被处斩,抄家灭族。蓝玉案前后牵连之人多达一万五千名。

然后,朱元璋又以傅友德儿子对自己不恭敬为由想要治罪,傅友德太了解主子的脾气了,所以就当着朱元璋的面主动选择自杀。最后更以莫须有的罪名赐死了冯胜。

自此,朱元璋终于帮皇孙扫清了即位道路上的障碍。朱允炆在方孝孺等人的支持下,顺利登上皇位,时年21岁。

后果

建文削藩:建文帝即位之后,开始削藩。公元1398年,以周王谋反为名,派曹国公李景隆扣押周王全家,废为庶人。后又削齐、湘、代、岷四位亲王,最终造成燕王起兵,发起靖难之役。

结论:在争夺皇位这一局中,燕王朱棣失利,最终由太孙朱允炆继承皇位,这就导致下一步实力与威望俱佳的朱棣起兵篡位,发起靖难之役。