最能代表瓦格纳风格精粹之处的歌剧

如果只挑一部戏来代表瓦格纳,这部戏就是《特里斯坦与伊索尔德》,这是学界和音乐界都有的共识,因为它最彻底地代表了瓦格纳风格最精粹的方面。他的哲学、思想、音乐风格及其演化,这部戏都可以说处在一个最最关键的阶段。通过《特里斯坦与伊索尔德》,瓦格纳的风格彻底走向成熟。

《特里斯坦与伊索尔德》是一部三幕歌剧,于1865年6月10日在慕尼黑皇家宫廷与国家剧院首演。这部歌剧是瓦格纳和马蒂尔德·维森东克的恋情写照,被视为古典与漫音乐的终结、新音乐的开山之作。歌剧讲了一个很抽象的爱情故事,最后唯一的解脱是走向死亡,在死亡中获得人生的超度。

故事梗概

背景情节

在一次康沃尔对爱尔兰(前者向后者索取进贡)的战争中,特里斯坦杀死了伊索尔德的未婚夫爱尔兰人莫洛尔德,但自己也受了重伤。他用化名坦特里斯(Tantris),在伊索尔德的帮助下得到了医治。伊索尔德在特里斯坦的剑上找到了一处缺口,正好与莫洛尔德头上伤口所藏的碎片吻合,她想报仇,可是当特里斯坦睁开眼睛的时候,她却爱上了特里斯坦。

第一幕

一艘战船行驶在茫茫海面上。船上载着伊索尔德和她的随从布兰甘特。伊索尔德在爱尔兰被俘,现正由特里斯坦护送前往康沃尔,而康沃尔的国王马克——特里斯坦的养父——将在他的领地迎娶伊索尔德。

被俘的伊索尔德感到耻辱和怨恨,她不希望这艘船到达目的地。伊索尔德无法理解特里斯坦为何不娶她,而是要将她交给马克王。她质疑特里斯坦的英雄气概和高尚品格,并指责他是懦夫。她让布兰甘特去安排让她与特里斯坦单独见面。特里斯坦执意要履行他作为军官的职责,因此拒绝了伊索尔德的请求。特里斯坦的副手库文纳尔粗鲁地赶走布兰甘特,并提到了莫洛尔德之死。

私底下,伊索尔德向布兰甘特讲述了特里斯坦在杀死了她的未婚夫莫洛尔德之后被海浪冲到了爱尔兰的沙滩上,伊索尔德救了他并为他疗伤。特里斯坦当时自称为“坦特里斯”,并接受了伊索尔德的照料。伊索尔德爱上了特里斯坦,即便是后来她发现了特里斯坦正是杀死了她的未婚夫莫洛尔德之人。

现在,特里斯坦拒绝见她,这让伊索尔德恼羞成怒,她决定要加以报复。她让布兰甘特备下毒药,她要让特里斯坦饮下“赎罪之酒”。

战船即将到港,伊索尔德终于得以与特里斯坦交谈,他们的会面并不愉快。伊索尔德指出了特里斯坦的种种不义之举,特里斯坦一直表现得无动于衷,并没有让他的情感流露出来。随着战船离岸越来越近,故事的节奏开始提速。岸上,马克王正等待着他的未婚妻。

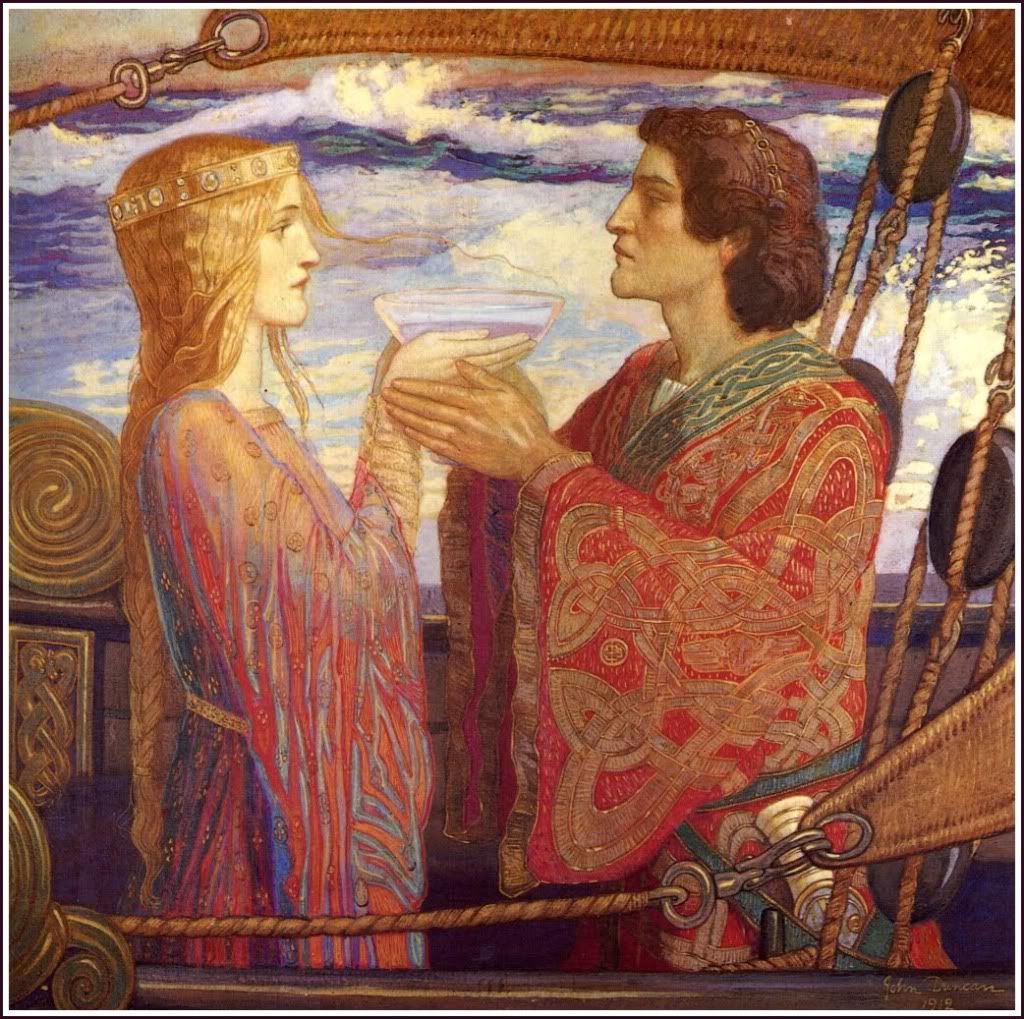

特里斯坦喝下了伊索尔德递给他的酒,很清楚酒里被下了毒。伊索尔德同样一饮而尽。他们都没有想到的是,酒瓶早就被调换:布兰甘特给他们喝的并非毒药,而是爱情灵药。船驶进港湾,药性开始发作,特里斯坦和伊索尔德相互倾诉爱慕之情。伊索尔德被人带去见马克王,临走前说的最后一句话是:“我还要活下去吗?”

第二幕

马克王外出不在船上。在空荡荡的战船上,伊索尔德焦急地期待着与特里斯坦的一场幽会,特里斯坦在灯灭之后赶来赴约。布兰甘特感到很惶恐,她劝伊索尔德不要与情人见面,但伊索尔德对她的警告置若罔闻。信号出现了,特里斯坦如约而至。

重逢的欣喜过后,他们开始敞开心扉互诉心声。特里斯坦向伊索尔德坦言,他认为爱情在白天无法得到,只有在夜晚才能得以实现:“我们已献身给黑夜。”

为他们放哨的布兰甘特提醒他们,天即将破晓。面对着无法避免的分离,这对恋人决定双双赴死。伊索尔德:“让我死去,”特里斯坦:“让白天让路于死亡。”他们被梅洛特发现了,梅洛特还把马克王一同带来,以揭露伊索尔德的不贞。

马克王对特里斯坦的不忠感到无比痛心,他斥责特里斯坦玷污了他的荣誉。特里斯坦对马克王的训斥充耳不闻,他请求伊索尔德与他一起共赴黑夜。伊索尔德答应了他,特里斯坦挥刀自尽。

第三幕

特里斯坦躺在床上,昏迷不醒,库文纳尔照看着他。一首熟悉的古老曲调让他从昏睡中醒来。看着正在苏醒的世界,特里斯坦感到很迷惑,意识不清的他咕哝地讲述着他的经历:“我去过茫茫的黑夜,那是我生前之所,也是我命归之处。”

气息渐弱的特里斯坦开始了一段内心的旅程。他回忆起那些给他心灵带来创伤的经历。他从小父母双亡,从来没见过他们,这让他对白天的仪式失去了信心,让他无法在白天的光亮下履行义务。库文纳尔跟他说他已经传唤伊索尔德来照料他。欣喜若狂的特里斯坦看到伊索尔德向他跑来,带着爱和救赎的希望。

当伊索尔德的船出现在地平线的时候,特里斯坦撕掉了身上的绷带向她跑去。他在她的怀抱里死去。不过,伊索尔德的故事并没有随着特里斯坦的死而结束。孤零零的她,由马克王和布兰甘特照料。悔恨不已的马克王在布兰甘特的帮助下,尝尽一切方法想让伊索尔德重新回到光明中,回归生活,但伊索尔德在经历过真爱的狂喜之后已经走向凋零。

经典选段

《第一幕前奏曲》

从这部歌剧的序曲开始,我们就能够感受到音乐在这部歌剧里所起到的无可替代的作用。在大提琴缓缓奏出了四个音符之后,最后一个音符转变成了由双簧管、大管与英国管共同奏出的一个和弦,这就是著名的“特里斯坦和弦”——它听起来是不和谐的,换句话说,就像是一个没有得到回答的问题一样,只有在给出答案时才能让听者产生“圆满”的感觉。然而作者并没有给予给出答案,而是用一段华丽而充满着悲剧性的旋律开始了故事的讲述。直到五个小时之后,当这个和弦终于在伊索尔德在爱人身边缓缓倒下时,观众才会意识到,原来“爱之死”就是这个终极问题的解答。

《哦,爱情的夜幕,落下吧》选自第二幕

在连续470个小节不断演奏的动机所表现的白昼之后,特里斯坦与伊索尔德在夜幕中用大段的二重唱一点一点弥合着两个人的分歧,努力地表达着对对方的爱意,细数一个个必须要解决的困难,终于,在进入了《哦,爱情的夜幕,落下吧》这段甜美的咏叹调后,一切的分歧都已经彻底被爱意所替代,作曲家用极尽摇摆而自由的调性暗示着两个人希望占有对方的强烈情感,正像瓦格纳在写给柯西玛的信里所说的那样,他要在这里,“在交响乐里自由恣意地奔放一回”,这也是在许多人看来全剧最为感人的段落。

《特里斯坦,你对我做了这样的事?》选自第二幕 马克国王

在梅洛特的指引下,马克国王发现了相拥着的特里斯坦与伊索尔德,他所目睹的是三个层面上的背叛:伊索尔德背叛了与自己的婚约,特里斯坦背叛了他的叔父与国王,梅洛特背叛了他的挚友。面对这样的情景,心碎的国王几乎语无伦次地用大段的独白诉说内心的痛苦,瓦格纳也再次展现了他作为诗人的才华,这些支离破碎的词句将承受着巨大煎熬的国王的内心活动表现得淋漓尽致,更是通过这个咏叹调让马克国王这个角色变得如此生动,人物性格也得以完整刻画。

《爱之死》,选自第三幕,伊索尔德,女高音

在第一幕前奏曲中出现的“特里斯坦和弦”此后在全剧中时常响起,却在结尾处的《爱之死》中终于得到了圆满的解决,在整整五个小时的戏剧时间里所积攒起的悲剧性与欲望在这短短数分钟的咏叹调里得到了充分释放。当千里迢迢赶来却只看到爱人的尸体时,痛苦的伊索尔德在幻觉中再次看到了爱人的微笑,听到了环绕着二人响起的温柔的旋律声,最终陷入了一阵漩涡之中——正如歌词所写,“沉醉,下限,毫无知觉——这是最极致的快乐!”在死亡的国度,特里斯坦与伊索尔德终于可以永远享受这样的快乐。

就音乐而言,瓦格纳在歌剧《特利斯坦与伊索尔德》中对半音和声的运用开创了音乐历史的新纪元,它不仅增强了这部剧作的表现力,更重要的是发展了和声理论,而且其影响一直延伸到二十世纪的音乐创作之中。

就内容而言,从一方面看,《特利斯坦与伊索尔德》的悲剧性主题深受叔本华思想的影响,有着强烈的悲观色彩,它给予我们这样的一种意识:唯有像特里斯坦与伊索尔德那样沉入到无知无觉的死亡中,才是最幸福的,而像马克国王那样依旧活在人世,才是最不幸的。