前因:英国东印度公司控制印度;后果:巴哈杜尔沙二世被流放。

作者:敬敬 / 编辑:陆伯让

前因:英国东印度公司控制印度

1600年,英国东印度公司被授予英国皇家特许状,获得了在印度的贸易垄断权,并逐步从一个贸易公司发展为在印拥有武装、征税、结盟等权力的“商业帝国”。

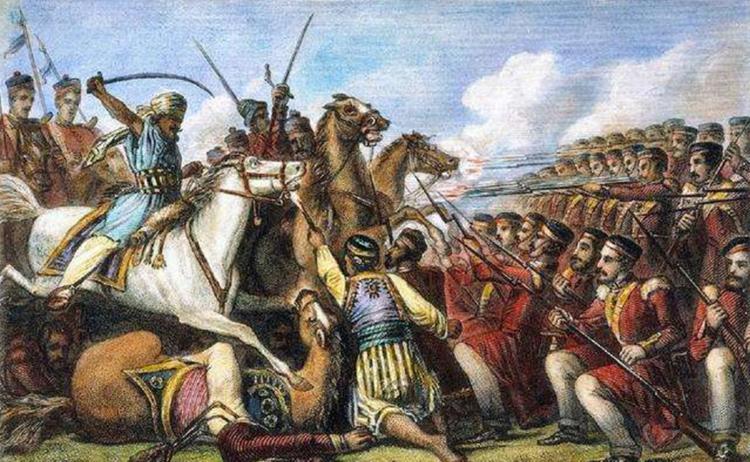

1857年至1858年间,印度爆发了一场民族大起义,印度雇佣兵在封建王公的领导下,与手工业者和农民联合起来,反抗英国人的统治。

英国东印度公司获得了在印度的贸易垄断权后,趁着印度深陷分裂之中,英国殖民者通过收买封建王公,控制了棉麻等原料供应。

此外,英国在强制推行部分西化政策时,对当地宗教与传统的差异性视而不见,逐渐积攒了与印度人民之间的矛盾。

为保证贸易利润,英国东印度公司将商船武装成了战船,组建了雇佣军,被称为“西帕衣团”,军官往往由英国人担任。

但印度雇佣兵与英国士兵待遇却天差地别,印度士兵自己出钱出力还不讨好,甚至被取消特权,他们对英国殖民者的怨恨可想而知。

引爆印度人愤怒的是一颗小小的涂油子弹。

印度人大多是伊斯兰教或印度教的信徒,宗教规定他们不得沾食猪油或牛油,但东印度公司却用猪油或牛脂做润滑油涂在子弹上,士兵必须咬开子弹衣才能使用。

今天的印度伊斯兰教徒(左)印度教徒(右)

印度士兵拒绝了,他们不愿触犯宗教禁忌。英国军官却将他们捆绑起来,强迫把子弹塞入他们口中,随后送往陆军监狱囚禁。

印度士兵们长久积攒的怨气最终爆发了,他们开始攻击英国人居民区,烧毁他们的房屋,屠杀当地的欧洲人和印度的基督教徒。

印度士兵对于英国殖民者不尊重宗教信仰的暴虐行为极为不满,这股熊熊怒火得到了社会各界的呼应。

农民和手工业者占印度绝大多数,英国的纺织机器打压了手工业者,农民被迫背井离乡。

上层社会中的王公贵族也被领土兼并弄的人心惶惶,英国的社会宗教改革也伤害了印度教徒和穆斯林。

印度历史上民族起义第一枪也就此被印度雇佣兵打响了。

星星之火呈燎原之势,全印度有40多处地区在短期内接连爆发起义。

印度的一个属国章西格外引人注目,这里出现了一位英勇的女将军,带来一抹悲壮的红色。

章西女王,名叫拉克希米,她在17岁时嫁给章西王公,但王公去世时未诞下男性后嗣,依据规定无后嗣的领地将收归英国所有。

实际上当时章西已有一位养子在行使王权,拉克希米便以养子监护人身份登基,但英国殖民者仍然强行兼并了章西。章西女王誓死捍卫章西,带领人民配合其他地方的起义军抗击英国殖民者。

她在遭遇英军第8轻骑兵团时,一名英国军官认出了身穿男装的女王,所有骑兵都冲过来围攻,女王的一只眼睛被刺瞎,全身多次受伤仍奋勇杀敌,被抬出战场后,伤重不治。

她牺牲时年仅23岁,被誉为印度的圣女贞德。

章西女王影视形象

然而,起义的终点却指向了失败。

英国人利用一部分王公贵族的妥协,逐个击破起义军,一些起义领袖被英国人塞进炮筒通做人肉炸弹,点上火药发射,轰成碎片。英国人则在一边播放着亨德尔的乐曲。

这场起义虽声势浩大,但缺乏统一的领导和周密的计划,一些封建王公为了维护自己领地的稳定,反而站在英国殖民者一边打压起义者。

这场反英大起义虽然遭到残酷镇压,次年,参与起义的团体遭到残忍杀害,雇佣兵也被绞死或枪毙。但也动摇了英国在印度的殖民统治。

按照当时英国人的想法,他们明明是带着文明与进步的使命来解放印度人的,印度人不仅没有感激之情,还把他们当作敌人对待。

这次印度民族大起义初期,4万多名英军分散在几千公里的战线上,前往中国参加第二次鸦片战争的兵力也被调回来救援。

英国人开始意识到,如果印度教徒、穆斯林、富人和穷人、高种姓和低种姓能够团结在一起,几乎可以成功的推翻英国的殖民统治,改变了殖民策略,直接由英国政府统治,废黜了印度莫卧儿皇帝。

后果:巴哈杜尔沙二世被流放

1858年8月,英国议会通过法案撤销东印度公司的行政权,将印度纳入英国政府的直接管辖,莫卧儿王朝这个傀儡失去了作用,从此灭亡。

结论:此次大规模起义后,英国政府完全控制了印度事物,莫卧儿王朝走向灭亡。印度民族大起义成为英国反思调整其世界殖民体系与政策的转折点。