我国大学中有一个常见的学科,叫土木工程。这个学科的“土木”,是一切与建筑有关事物的代称,这个传统源远流长。为什么“土”和“木”就能代指“建筑”或者说“建筑结构”了呢?

这是因为“土”和“木”相当概括地体现了中国传统建筑的特色。

原始人多利用自然条件,要么住在现成的山洞或者稍加改造,要么就住在天然的大树上,像鸟一样筑巢。后来人们逐渐构木为巢,陶土为窟,人工搭建自己的居所。

一般而言,我国南方用木,北方用土或土木并用。之所以形成这样的格局,主要是出于适应环境的需要。《汉书·翼奉传》说“巢居知风,穴居知雨。”北方风大寒冷,南方雨多湿润,所以北方要有厚厚的墙体来挡风,南方要高建屋而躲雨和避免积水。

木构

在距今约7000年前余姚河姆渡一期遗址发现了最早使用榫卯结构的木构干栏式建筑。

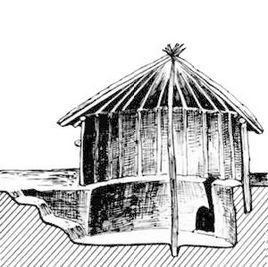

河姆渡遗址干栏式建筑复原

在河姆渡一期文化层中发现了超过25排排桩。桩子高出地面80~100厘米,上面架设木板。其中还出土了芦苇席残片,推测可能是建筑中一部分,起到分隔作用,也或与我们当今的使用方式相同。 干栏式建筑具有通风、防潮防野兽的特点。大体有两种框架体系:一是底部先筑栅,上部盖房屋,底部起到支撑作用;二是一木柱贯通上下,与房屋成为一整体。

随着木构建筑的发展,又出现了井干式建筑。最早发现于商代墓葬,如见可查的文献和形式复原可以追溯到汉代。其建筑结构是由木条交叉成“井”字作为主体承重,交叉部分由榫卯相合,因此被称为是“井干”。

井干式建筑

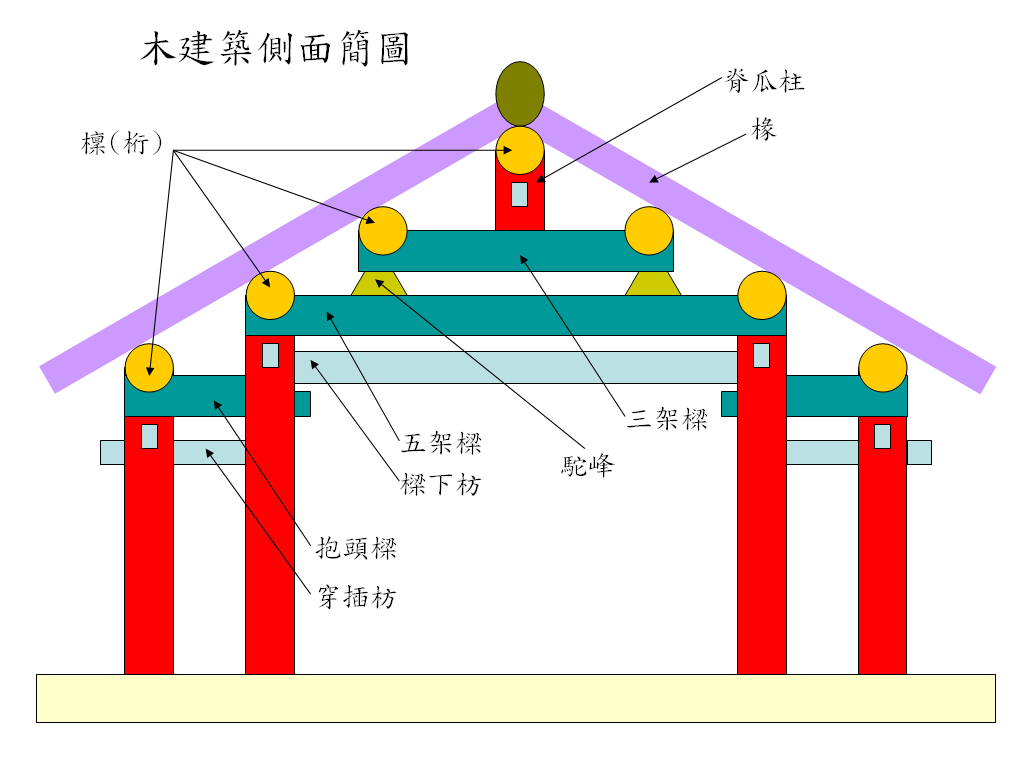

后来,由井干式建筑发展出了穿斗式构架。这种建筑形式具有整体结构的完整性,排柱,架檩,补椽,一气呵成。建筑时可以一榀(一个结构立面)一榀在地上做好再立起来,由穿透柱身的枋横向连接。

穿斗式建筑示意图

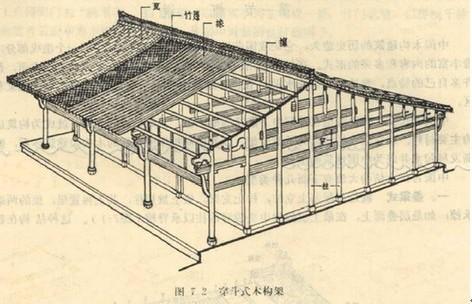

因为穿斗式不易修建大型建筑,且需要耗费大量木材,抬梁式构架应运而生。其沿进深方向(由正门向内延伸)列柱,在每排的柱顶架上梁,再在梁上排列短梁,梁上再可设檩,以这样的复合结构来承担房屋的重量。

抬梁式建筑示意图

我国的木构建筑,从自然状态的树上架屋开始,逐渐经历了干栏式、井干式、穿斗式与抬梁式的发展历程,前后相继也长期并存,形成了中国古建富有特色的建筑形式。

土构

旧石器时代,人们主要居住在自然的洞穴之中,到了新时期时代,我国黄土高原地区就出现了典型的窑洞,水平方向挖就成为横穴,竖直方向挖就成为竖穴。

陕西高陵县杨官寨遗址,平面呈“吕”字型,前室为地上建筑,后室为窑洞。

黄土高原地区降雨稀少,因此建造房屋不避雨水;气候寒冷,因而保暖防寒就成为基础需求。基于这样的自然因素,窑洞才得以作为一种典型的建筑形式留存至今。

然而,我国北方建筑的主体形式是源于另一种建筑形制。在六七千年前的陕西半坡遗址中,出现了最早的半地穴式建筑。“木骨泥墙”一针见血地指出了这种建筑的特征。屋顶成锥子型,密密排起木柱,再抹上草泥;墙体也是由柱子排列支撑,抹泥黏合;房子正中有一粗壮木柱承重。

半地穴建筑示意图

由半坡遗址向东,在黄河下游的郑州大河村遗址,出现了一组连间排房的建筑遗迹。这里的墙体采用“木骨整塑”,墙壁的土也被火烤成类砖的硬体。出现了北方农村直到今天依然在延用的房子的两面坡形制。

郑州市金水区大河村遗址

随着人们土木技术的成熟,出现了大规模的土木建筑,陶寺、二里头、二里岗、郑州商城、殷墟等等都有大型建筑的痕迹。其中的一些重要建筑,已经出现了高于地面的台基。到了春秋战国时期,台榭成为了中国建筑的基本形式。夯土成台,木构为榭,土木相辅相成,逐渐融合。由于北方文化占据了支配地位,土成为了建筑的主体,木依附于土而建。木材在建筑中往往起到承重的作用,而土则起到分隔作用。唐以前的建筑大都土木并用,以土为主。

北京故宫太和殿

再往后,土与木的结合更加紧密,中国建筑逐渐形成固定的形式规则。明清故宫就是这一标准化的极致表现,体现了土于木的高度结合。

结语

虽然我们大致呈现出这样的建筑分布,然而也需要提请大家注意,北方并非没有纯木构建筑。干栏式建筑在中原地区也曾经很普遍,甲骨文中很多字都与干栏建筑相关,比如“殷”“京”“亳”“高”“享”这几个字,我们古代盛行的席居制度也是与这种建筑形式息息相关。同样,南方也有对土的大量应用,比如我国最早的泥土烧制的“砖”就出现在湖北湖南两省的屈家岭文化中,用以砌地防潮。南方也有以土为主的建筑形制,比如福建的土楼。客家人虽然移居到南方,然而还是将北方的下沉式土穴的记忆带入到这种全新的建筑中,因地制宜,形成了独特的文化景观,后来当地的闽南人也竞相效仿。

福建永定县客家土楼

人们从巢居到干栏是从树上落到地上,从穴居到木骨泥墙土木房屋,是从地下到地上,这两者相辅相成。人们居住方式有着前后相继的变化,然而多种居住方式又长期并存。还有一点值得注意,虽然土和木是中国建筑最重要的建筑材料,但是这并不意味着石与金属等等构件就可以被忽略。然而就基础而言,以土木代指中国建筑是当之无愧的。