“不要小看一只短小的歌曲,它的力量有时是巨大的,并且影响是深远的。”

创作背景

黎锦晖是二、三十年代颇有名气的音乐家和教育家,少时广泛接触当地民间音乐,进入北京大学后开始深入学习我国戏曲和说唱音乐以及西方音乐。

他在创办了在中国近现代文化界影响巨大的儿童文化周刊《小朋友》并担任主编,同时也创办了20世纪中国第一家专门培养歌舞人才的教育机构“中华歌舞专修学校”。

中华歌舞团后改名为明夜歌舞团

黎锦晖不仅是中国流行歌曲的奠基人,还首创了儿童歌舞表演曲和儿童歌舞剧两种艺术体裁,为青少年的美育教育做出了巨大贡献。

黎锦晖在儿童歌舞曲的最初尝试是在1920年,即是“五四”新文化运动兴起后的第二年,他的创作冲动也是基于一种新型的社会教育理想,把对儿童进行美育教育作为改造国民性的重要途径来看待的。

作品赏析

与一般的歌曲不同,黎式的儿童歌舞表演曲最初被他自己命名为“表情歌唱”,是带有情节和人物,不仅依靠声音的表现力也依仗演员载歌载舞的综合魅力来表情达意、强化主题的一种表演性歌曲体裁。

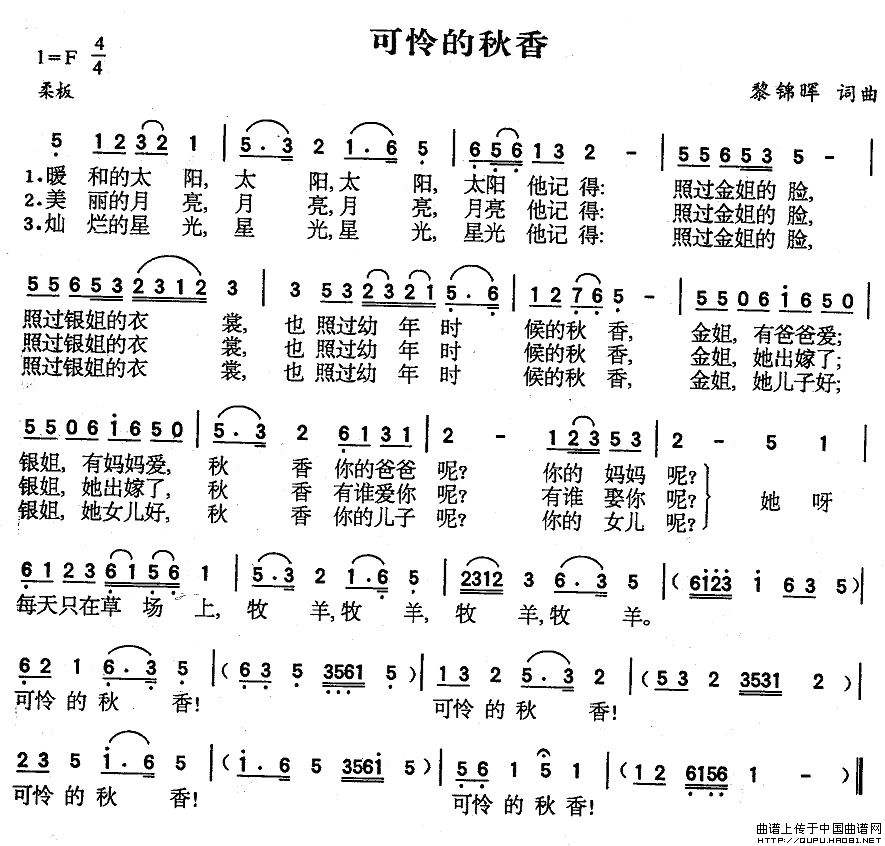

在黎锦晖24首歌舞表演曲中,影响较大的作品有《可怜的秋香》、《好朋友来了》、《三个小宝贝》、《努力》、《寒衣曲》、《老虎叫门》等,其中尤以《可怜的秋香》最为出色。

《可怜的秋香》通过主人公秋香及歌队的歌唱和舞台表演,叙述牧羊女童秋香从孩童到晚年一生的不幸遭遇和悲剧命运,表达了作者对社会黑暗和男权主义双重重压下贫苦妇女惨淡人生的深深关切与同情。

全曲为二段体结构,歌曲的旋律颇具儿童歌曲的语言特色,似是一个不懂世事的孩子,睁着天真的大眼睛向可怜的秋香提着一系列的问题。曲调内向、抒情,同时还带着思索和怜惜的意味。

由于用五声音阶写成,整首歌曲较接近于我国传统的民间小调,唱起来流畅婉转,亲切自然,颇为感人,同时还有较强的民族风格。从这点看,这首歌在今天似乎不值得惊讶,但在西方音乐刚刚进入中国,而大家都在模拟西方音调的二十年代里,就实为难得了。

然而,对西方歌剧艺术颇为了解且心向往之的黎锦晖知道,如《可怜的秋香》这类“表情歌唱”,其表现手段虽比一般歌曲作品丰富得多,但它在情节、人物的塑造上远不及真正的戏剧作品。因此,黎锦晖的艺术追求也渐渐引领他从“表情歌唱”的创作走向了更复杂和成熟的“歌剧”形式(见:《12首儿童歌舞剧》)。