佛教音乐,中国佛教寺院和信众在举行宗教仪式时所用的音乐。佛教认为,音乐有“供养”、“颂佛”作用。形式有声乐和器乐等多种。

佛教音乐(Buddhist music),简称佛乐,是指佛教用以阐明佛理弘扬佛法的佛事音乐,也可指世人创作的歌颂佛教的音乐。佛乐通常庄严清净,蕴涵慈悲之情,使人听后动容,起欢喜之心,动善意之念。可以说,佛乐是佛陀教化的殊胜之音,是音乐百花园中粲然绽放的一株清净莲花。佛乐也可分为经咒类的“梵呗声闻”、仪轨音乐、参禅悟道类的“禅乐”。

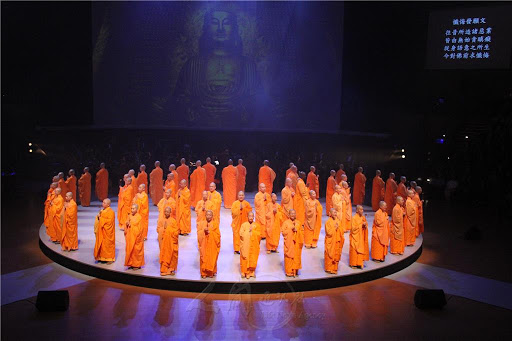

佛光山梵呗团

约在东汉明帝年间(58~75)佛教传入中国。使来自印度与西域的佛教音乐,掺杂了中国民族民间音乐的因素,因而中国佛教音乐既含有中国民族音调,又含有印度或西域少数民族音调。

《西河诗话》曰:“李唐乐府有普光佛曲、日光明佛曲等八曲,入娑陀调;释迦文佛曲、妙华佛曲等九曲,入乞食调;大妙至极曲、解曲,入越调;摩尼佛曲入双调;苏密七具佛曲、日腾光佛曲,入商调;婆罗树佛曲等四曲,入羽调;迁星佛曲,入般涉调;提梵入移风调。”说明这些佛曲已具有中国民族民间的风格特色。到隋唐时期,随着佛教各宗派的繁荣,佛教音乐也达鼎盛阶段。

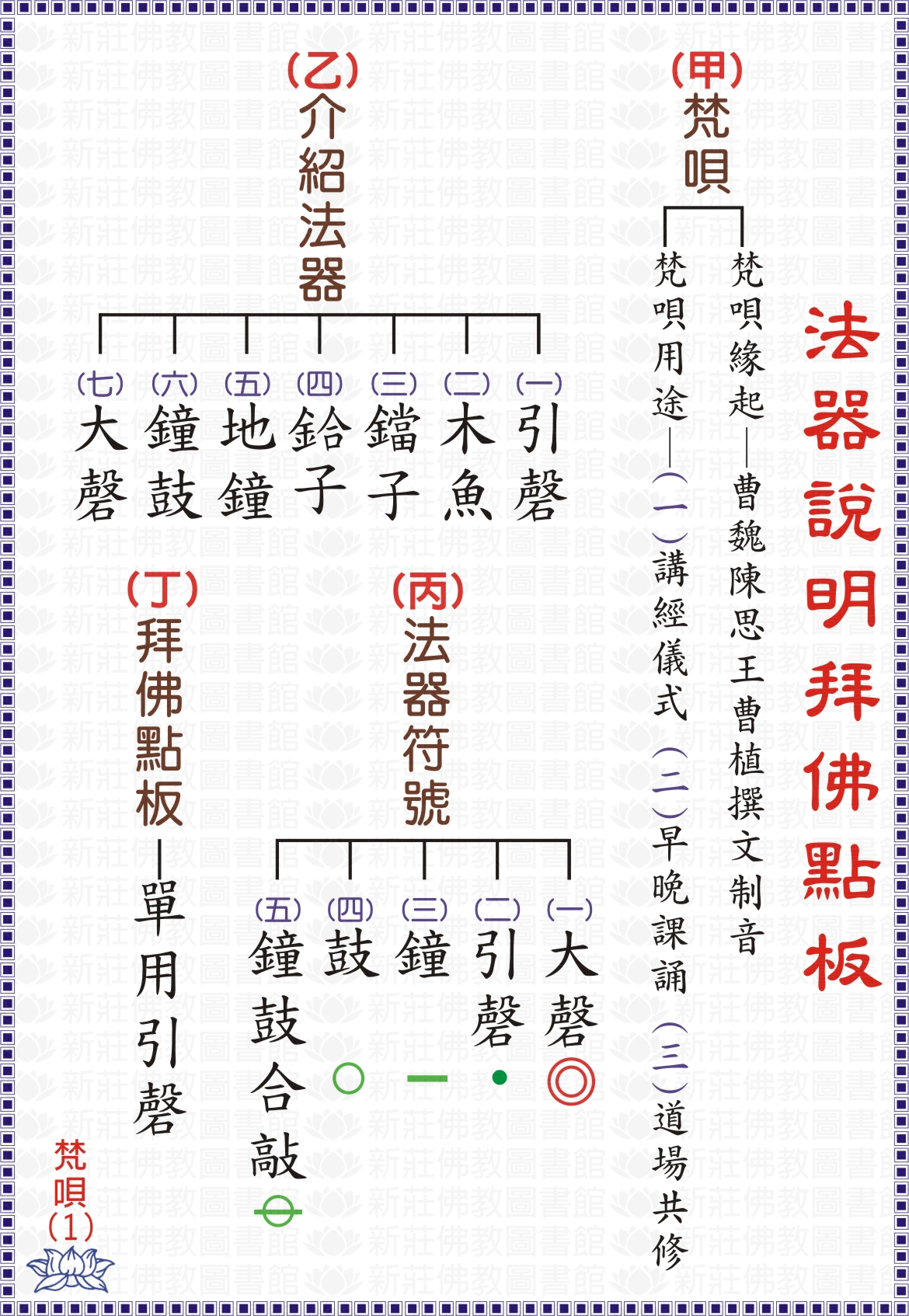

法器说明拜佛点板

自佛教传入至三国时,来自印度、西域的一些高僧在汉地传播、翻译佛经的同时,也带来了印度、西域的佛教音乐。月氏人支谦据《无量寿经》、《中本起经》制成《菩萨连句梵呗》三契;康僧会亦曾制此曲,又传《泥洹呗声》。此外,作“胡呗三契、梵响凌云”的帛尸黎密多罗也是西域人;月氏人支县南“裁制新声,梵响清美”,传“六言梵呗”于后世。“原夫经震旦,夹译汉庭。北则些(法)兰,始直声而宣剖;南惟(康)僧会,扬曲韵以讽通。”(宋赞宁《宋高僧传》)他们所传梵四,应该是西域风格的佛曲。然而,这些异国风味的“胡呗”并没有广泛流传开来。

我国最早创作梵呗的是曹魏时代陈思王曹植,他尝游鱼山(一作渔山,今山东阿县境),闻空中有一种梵响(岩谷水声),清扬哀婉,细听良久,深有所悟,乃摹其音节,根据《瑞应本起经》写为梵呗,撰文制音,传为后式。其所制梵呗凡有六章,即是后世所传《鱼山梵》(亦称《鱼山呗》见《法苑珠林》)。”。[唐] 释道世撰《法苑珠林》卷三十六载曰:“植每读佛经,辄流连嗟玩,以为至道之宗极也。遂制转赞七声,升降曲折之响,世人讽诵,咸宪章焉,尝游鱼山,忽闻空中梵天之响,清雅哀婉,其生动心,独听良久,而侍御皆闻,植深感神理,弥悟法应,乃摹其声节,写为梵呗,撰文制音,传为后式,梵声显世始于此焉。”谢安“寓居会稽,与王羲之及高阳许询、桑门之遁游处,出则渔戈山水,入则言咏属文,无处世意”。

法苑珠林

曹植将音乐旋律与偈诗梵语的音韵与汉字发音的高低相配合,使得佛经在唱诵时天衣无缝,“贵在声文两得”。采取以梵语发音为基础与新制偈颂相结合的方法,解决了用梵音咏汉语“偈迫音繁”;以汉曲讽梵文偈颂,“韵短而辞长”的问题。有了曹植的经验,历代僧人们便开始尝试着进一步用中国民间乐曲改编佛曲或另创新曲,使古印度的梵呗音乐逐步与中国传统文化相结合,梵呗从此走上了繁荣,发展的道路。

梵呗赞诵的法器:铜钹

其后支谦、康僧会、觅历等高僧结合当时中国民间音乐以及正统文学开创和初步形成了中国佛教音乐体系——中国梵呗。六朝的齐梁时代,佛教徒开始吸取民间文艺形式(如“转读”“唱导”等)。此时是我国梵呗发展的重要时期。《乐府诗集·杂曲歌辞》(卷七七八年)载有齐王融《法寿乐歌》十二首,每首均五言八句,内容歌颂释迦一生事迹,从其歌辞体制来看,无疑是用这种华声梵呗来歌唱的。