“一切艺术都无足轻重!”——瞿小松

《命若琴弦》是由著名作曲家瞿小松根据中国当代著名作家史铁生同名短篇小说改编的歌剧,是一部独幕四场歌剧的脚本。这部全部用四川方言演出、曾经在世界各国上演过的歌剧作品,于2011年在中国首次亮相。当时由林兆华导演,作曲瞿小松亲任指挥,旅美男低音龚冬健担任主演。三位艺术家共同表示,将以此作品“向铁生致敬”。

龚冬健

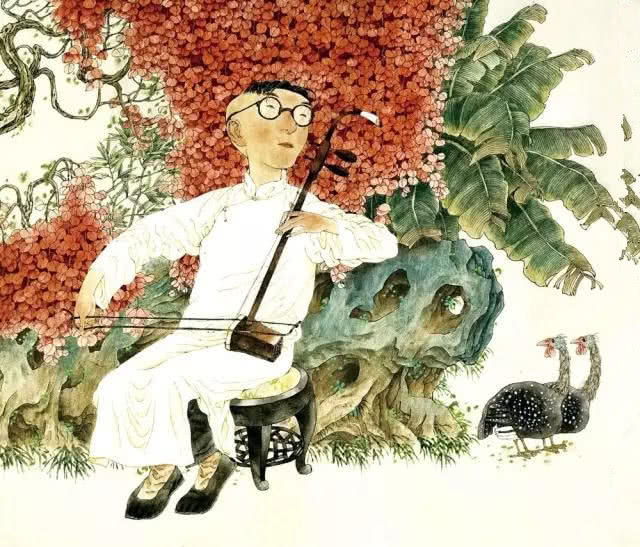

《命若琴弦》讲述的是一位老年盲艺人带着小盲童以卖唱说书为生,儿时学艺时,师傅曾告诉他,当他弹断第一千根琴弦的时候,就能得到让他眼睛复明的药方。当老艺人终于弹断了第一千根弦,却只发现一张无字白纸。瞿小松的剧本对原著进行了一定的改编,尤其结尾更加意味深长。

故事确实并不复杂,但它给人以一种无边的悲。故事中,老瞎子的师父给老瞎子,老瞎子给小瞎子,先后往琴槽里封白纸,这两个具有传递性、延伸性、弥漫性、象征性的“主导动作”,使故事本身获得了比音乐更为广阔的外延与更为深邃的内涵。

虽然瞿小松根据原著进行了改编,但却发生了翻天覆地的变化。最突出的有三点:其一,小说中老瞎子与小瞎子的悲剧:前者重见光明的长久期待的突然落空,后者浪漫爱情的无情破灭。在脚本中得由老瞎子一人承受!这无疑进一步强化了脚本的戏剧性,但同时也削弱了小说中“此怨绵绵无绝期”的悲凉感,从老老瞎子到老瞎子到小瞎子绵延不绝的宿命!留着这个遗憾,正是为了引出第二个特点。

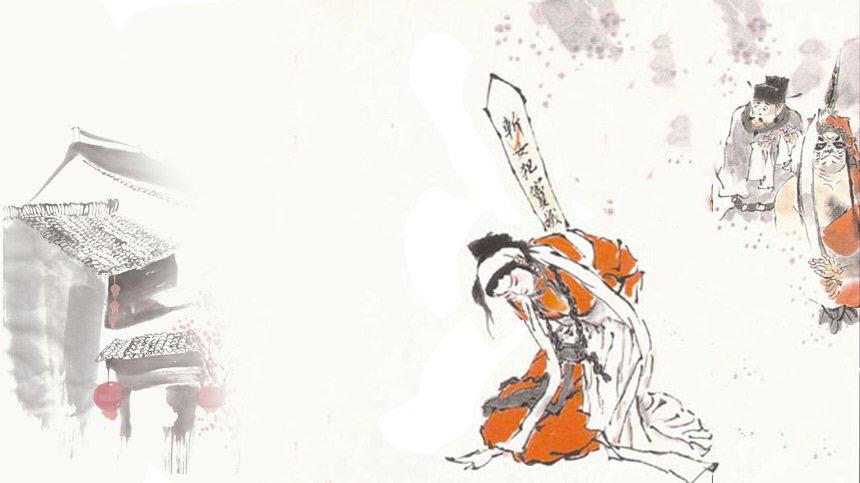

其二,这部脚本的基础,除了同名小说外,还引入了关汉卿的《窦娥冤》。作为老瞎子在歌剧中说书内容的戏中戏。应该说这种做法本身还是很常见的,而《窦娥冤》也早已是中国现代作曲家20世纪80年代以来的大热门了,从马水龙为人声、唢呐、打击乐而作的《窦娥冤》,到许常惠为中提琴和钢琴而作的《窦娥冤》,从谭盾的大提琴与打击乐四重奏《六月雪》,到温德青的小提琴协奏曲《六月雪》,无不从中获得灵感。

《窦娥冤》

但瞿小松实在是有他不同寻常的“夸张”,他让《窦娥冤》这个“戏中戏”的篇幅在整部歌剧中竟然占了三分之二!第一场是准备说“窦娥冤”,第二、三场主要是说“窦娥冤”,只有第四场才落脚到“命若琴弦”本身。

但这种显著的“本末倒置”却让人感到是如此的妥帖与必须。一方面窦娥之冤与瞎子之悲在时空的转换中相形更甚;另一方面老瞎子的最后三根也就是第998、999 、1000根断弦的前两根,就发生在他说《窦娥冤》这部书的过程之中,这就既把“戏中戏”密不透风地缠绕到歌剧自身之中,又把决定主人公命运的最动人心魄的“戏剧动作”在时间的推延中逐步放大、凸现,从而使戏剧的内在张力逐步高涨。

其三,脚本结尾的处理,其实是对原著作了最彻底的反动。小说中老瞎子将“药引子”给了小瞎子,也给了小瞎子一个“虚无”的生存理由与希望,就像他的师父当年对他一样;而脚本中当老瞎子终于弹断最后一根弦并得知那个他魂牵梦绕50年的药引子竟然是一张无字白纸后,尽管悲恸良久,但他终于还是对他的听众轻声吐出了四个字“明日请早”!

瞿小松用“明日请早”这个说书人的程式化“台词”,作为了脚本的结束!但也暗示了“生命”还须继续!也就是说小说中三个瞎子把自己的命运都寄托给了“琴弦”也就是“命”,而脚本中的老瞎子则把自己的命运还给了他自己。

史铁生是中国作家里少有的用灵魂写作的作家。他在写作当中深触了很多身世、灵魂的问题。让人十分敬佩。瞿小松说:“他走的时候,我心里真的非常难受。《命若琴弦》这个戏是1997年在布鲁塞尔艺术节和巴黎艺术节联合制作的。国内很多人都曾想推这个戏,包括余隆。我很遗憾铁生生前没有在中国看到这部戏。2010年铁生去世后,我们就积极地筹划这部音乐剧,能够在2011年参加林兆华戏剧邀请展,也是一个机遇。”

林兆华

国内首演的《命若琴弦》,在瞿小松的坚持下,这部作品选择了用四川方言的形式来呈现。有人对此难以接受,但瞿小松却有他独特的见解,他说:“我写所有的生命作品都不用普通话。因为越被说得广泛的语言、越流通的语言,通常意义上来讲越缺乏音乐性。普通话没有入声,只有四个声调,和很多方言比起来,普通话太平淡了!而四川话的音乐性和表现力比普通话强多了,稍加夸张就成音乐了。还有一个原因,因为我是贵阳人,四川话和贵州话是相通的,我用起来得心应手,特别能够从中引出音乐来。”

瞿小松仿佛是注定要把《命若琴弦》写成这样的,就像他1986年在北京看了中文版的戏剧《俄荻普斯》后,便直觉“得以它写一部歌剧”一样。