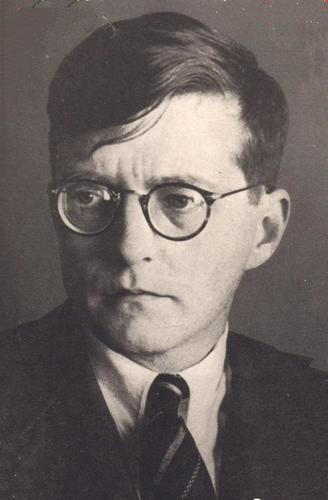

二战结束后,斯大林的声望达到至高点,但随之而来的是又一场批判运动。肖斯塔科维奇成为众矢之的,被要求进行深刻的自我批评。

1930年代初。肖斯塔科维奇根据俄国作家H·列斯科夫的同名短篇小说创作了歌剧《姆钦斯克县的麦克白夫人》(Lady Macbeth of Mtsensk),这是他在讽刺悲剧创作上的一个里程碑,在那里人们看到的不仅仅是惟妙惟肖的人物,还有契诃夫般的讽刺艺术。

肖斯塔科维奇:《C大调第七交响曲》片段

这部歌剧于1934年1月22日在列宁格勒首演,1934—1935年,短短两年间,它就在列宁格勒和莫斯科共演出了177场,搏得了剧评家和观众的一致赞誉,但是斯大林却对此剧非常反感,1936年1月26日,斯大林看完了这出歌剧,两天后,苏共中央机关报《真理报》发表了《混乱代替音乐》的不署名专论,以最严厉的话语谴责和否定了肖斯塔科维奇这部作品,如同《不幸的真相丨听肖斯塔科维奇随想》一文所说:

“肖斯塔科维奇顿时成了‘人民的敌人’,虽然没有被捕,但熬过了寝食难安的日日夜夜之后,他再也不涉足大型歌剧和舞剧的创作,还撤回了排练中的第四交响曲。作家余华如此形容:‘当他醒来以后,已经不是一身冷汗可以解释他的处境了。然后,肖斯塔科维奇立刻成熟了。他的命运就像盾牌一样,似乎专门是为了对付打击而来。’

从这个事件之后,肖斯塔科维奇每当受到官方批判就更加严厉的自我批判,把自己说的体无完肤,‘他似乎比别人更乐意置自己于死地,令那些批判者无话可说,只能在给他一条悔过自新的生路。’但这只是外在。以如此压抑和扭曲的方式抗争的肖斯塔科维奇内心痛苦可谓是几十年来绵延无尽,也许这样的悲哀比遭流放或一枪毙命更甚。”

此后二十年,《姆钦斯克县的麦克白夫人》都没有在苏联的歌剧院重新上演。直到解冻时期才重见天日。

1937年,在极端煎熬的心境下,肖斯塔科维奇创作出代表作之一《第五交响曲》(c小调,作品47号),苏联当局以为这是一首“从黑暗走向光明,从痛苦走向欢乐”的革命交响乐,他们以为肖斯塔科维奇在自我改造后,终于可以发自内心加入到整齐划一的欢乐大合唱,加入到讴歌苏联领袖和人民的伟大事迹的胜利乐章中,但他们没能听出,一个艺术家在里面隐藏的心碎哀歌,那里深埋在角落的,是上百万在1930年代死于“大清洗”的人们。

二战结束后,斯大林的声望达到至高点,但随之而来的是又一场批判运动。肖斯塔科维奇成为众矢之的,他的《第六》《第八》《第九》交响曲都被定性为“形式主义作品”,审查员不仅要将它们从演出曲目中清除,还要求肖斯塔科维奇做出深刻的“自我批评”。

这时候,肖斯塔科维奇已经学会怎么批评自己了。他近乎真挚的,当着众人的面检讨自己的错误,以至于那些粗心大意的旁观者以为,肖斯塔科维奇已经彻底被驯服成一位音乐奴才,在他的身上,批评家穷尽任何针对奴颜婢膝者的讽刺,而肖斯塔科维奇继续弹奏自己的钢琴,独自面对这一切。

直到多年以后的回忆录《见证》出版,人们才读到他内心的焦灼。这本书由晚年的他口述,音乐研究家所罗门·沃尔科夫记录,手稿被偷运到国外才得以出版。

作者:肖斯塔科维奇/所罗门·伏尔科夫出版社:外文出版局译者:叶琼芳出版年:1981

他在回忆录里说:“我惊奇地发现那位自以为是音乐的最卓越的解释者的人物(指穆拉文斯基,第五首演的指挥)并不懂我的音乐。他说我想为我的第五和第七写欢欣鼓舞的终曲,结果力不从心。我根本无意要什么欢欣鼓舞的终曲。哪儿有什么可欢欣的,我认为人人都很清楚,第五交响曲里面说的是什么事。那里面的欢欣是逼出来的,是在威胁下制造出来的……除非是十足的白痴才听不出来。”

前苏联作协主席、作家法捷耶夫是肖斯塔科维奇的知己,他在私人日记里写道:“第五交响曲的终曲是无可挽回的悲剧。”

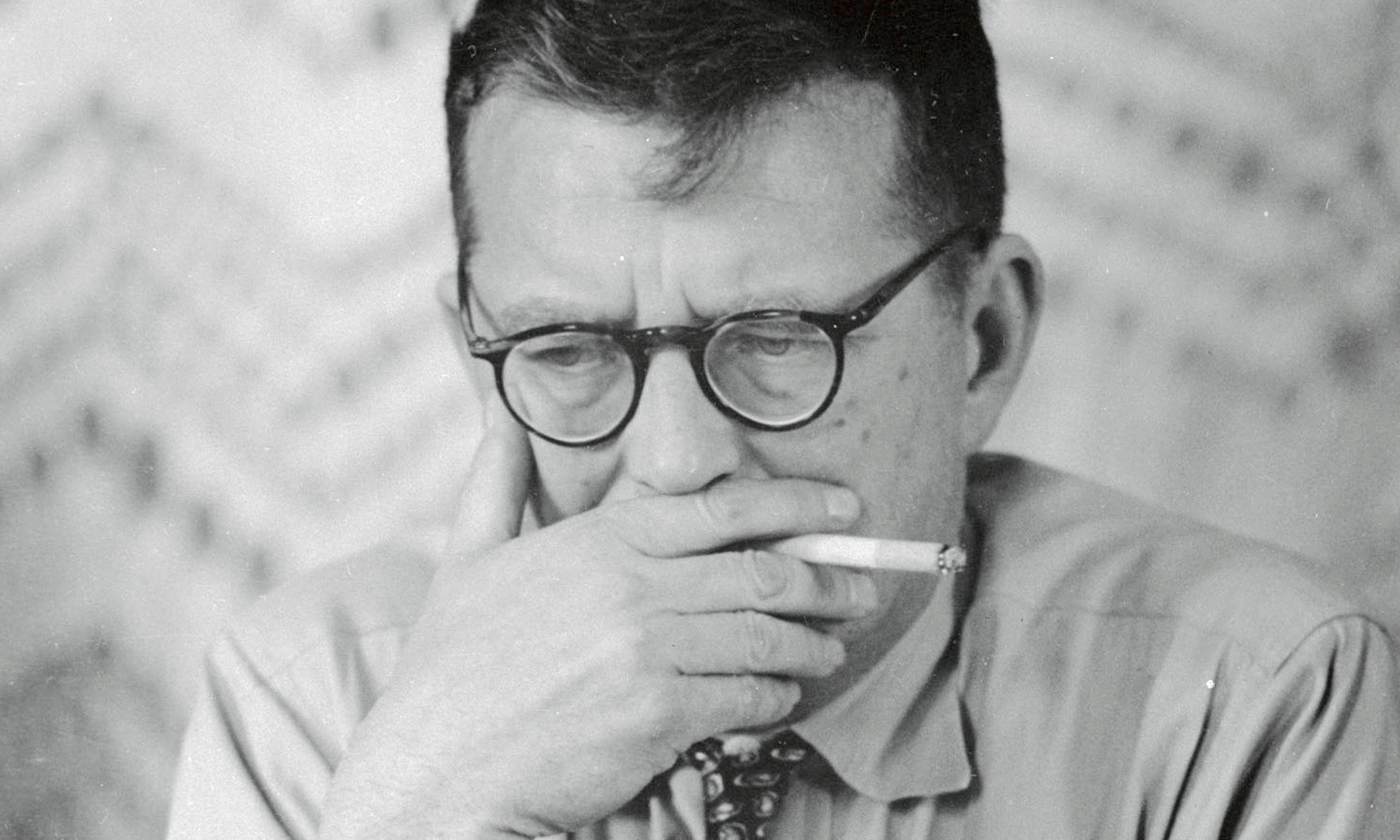

《见证—肖斯塔科维奇回忆录》记录道:1949年,肖斯塔科维奇被派往美国出席世界和平与文化大会,“坐在饭店高台上的他,给人一种令人惊异的虚弱感,人们可以看到他用抖动着的手拿着香烟,一根接一根地抽着。他的面部经常习惯性地抽搐着,嘴唇也拉成一种令人狐疑的微笑。一个翻译为他代读发言稿,这个发言既攻击了美国战争贩子,也攻击了伊戈尔·斯特拉文斯基,与此同时对‘苏联音乐文化达到的空前的发展规模和水平’加以赞扬。在发言稿的整个宣读过程中,从这位作曲家嘴角和面颊的不停抽动中可以看出,他的坐立不安已达到了一种难以控制的程度。”

肖斯塔科维奇的音乐是颂歌中一丝犹豫的尾音。在他的那个时代,歌颂斯大林、赞美伟大领袖是政治主旋律,所有身在体制内的文艺工作者,包括帕斯捷尔纳克、格罗斯曼等伟大作家,都在要求加入到整齐划一的颂歌中,否则,等待他们的就是批判、监禁、流放和悄无声息的“失踪”。肖斯塔科维奇热爱苏维埃,热爱他脚下养育了亿万人民的俄罗斯大地,这使他不是一个激烈决绝的反抗者,但他对艺术标准的执着、他所目睹的真实生活,又让他对主流的一片颂歌保持怀疑,他身在主流之中,又无法发自内心加入大合唱,可是在当时,他已经是官方认可的人民艺术家,是整个苏联的文化偶像,他做什么、说什么,都会吸引苏联官方的注意,进而传到斯大林的耳边,肖斯塔科维奇不得不采取一种委婉的态度,他继续创作歌颂祖国大好山川、致敬前线将士的歌曲,但在动人的旋律之中,人们听到的分明不只有赞颂,还有身在庆功宴中,一个犹豫不决的身影,他和每个人热情拥抱,但是散场之后,他又是那么孤独,那么地怀疑自己看到的一切。肖斯塔科维奇高超的音乐技巧让人惊叹,但因为那一丝犹疑和冷暖自知的哀愁,他的音乐才更加深入人心。在苏联,经历过1930年代大清洗的人们常会听肖斯塔科维奇,在那里,他们看到似曾相识的背影,沿着阿穆尔河,朝西伯利亚的大雪深处远去。