《第三钢琴协奏曲》是拉赫玛尼诺夫创作顶峰时期分量最重的作品之一,是浪漫主义风格的钢琴协奏曲中最为庞大的典范作品之一。

《D小调第三钢琴协奏曲》创作于拉赫玛尼诺夫的辉煌时期(1908—1917年),作品以其浓烈的情感表达和艰深的演奏技术而闻名于世。

该曲篇幅巨大,构思精巧,展示了一个作曲家成熟的创作手法以及用情感来演绎高难技巧的能力。

在音乐的表达上,《第三钢琴协奏曲》也超越了前两首协奏曲。该曲有更深刻的戏剧性,更为精致的旋律线条和更为明显的交响性,后人将其视为拉赫玛尼诺夫浪漫风格的协奏曲的顶峰。

拉赫玛尼诺夫

《第三钢琴协奏曲》是献给著名钢琴家约瑟夫·霍夫曼的。在他的音诗《死之岛》首演后不久,拉赫玛尼诺夫受邀赴美国演出。为了增加音乐会曲目,他决定创作一部新的钢琴协奏曲并在纽约首演。

1909年夏天,拉赫玛尼诺夫回到他心爱的伊万诺夫卡庄园,从莫斯科繁重的事务中暂时得以解脱。他沉浸在对俄罗斯广袤田野和宽广的大自然的回忆中,一边从事农活,一边为美国的秋季演奏会做准备。在此环境下,他完成了《第三钢琴协奏曲》的创作。

拉赫玛尼诺夫

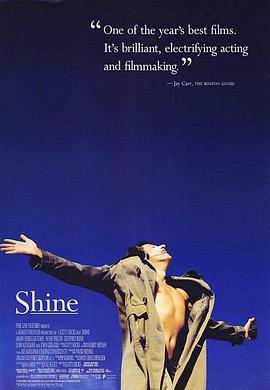

1909年此作品进行了首演,拉赫玛尼诺夫戏称此作品为“大象之作”。音乐学者形容演奏“拉三”等于“铲了十吨煤”。澳大利亚电影《闪亮的风采》里的主人公在弹奏《第三钢琴协奏曲》的演奏会上当场昏厥,因此可想象作品的难度。

电影《闪亮的风采》海报

《第三钢琴协奏曲》共有三个乐章,是激情迸发出极致的罕见作品,表现了最坚毅的俄罗斯精神与最强大的生命力。

第一乐章:不太快的快板,自由的奏鸣曲式。尽管整个协奏曲的钢琴部分难度令人生畏,但整曲的开端却异常的平和安详。

弦乐与低音管轻柔的前奏让人联想到的门德尔松《小提琴协奏曲》。钢琴与管弦乐灵活配合,展现出浓厚的俄罗斯风格。

第二乐章:间奏曲,柔板。在弦乐的暗示下,绵长优美的旋律如无词歌一样苍茫缥缈。管弦乐延绵不断,情绪越来越激动,力度不断增长,带领乐队毫不间断地进入第三乐章。

第三乐章:终曲,自由的奏鸣曲式。此乐章技巧要求极高,也是全曲的顶峰。在乐队迅猛的重复音背景上,钢琴奏出具有号角性质的主题,像明朗活泼的小溪流,具有节日的狂欢气氛。

之后发展为一首进行曲,强拍上营造的蹬踏效果使人联想到斯拉夫男性的踢踏舞。尾声力度不断增长,成了一首庄严而辉煌的颂歌。

《第三钢琴协奏曲》是拉赫玛尼诺夫作曲生涯中最重要的一部作品之一。这部作品对所有要演奏它的演奏家来说都是前所未有的挑战,所以起初很少有人去诠释它。直至后来以霍洛维茨为代表的、具备非凡技艺的钢琴家出现,此曲才被更多演奏家接受,成为广为流传的巨作。

《D小调第三钢琴协奏曲》

指挥:祖宾·梅塔

钢琴:霍洛维茨