在古典音乐的历史传说中,一直有一个第九交响曲魔咒,又称为“九”字咒。舒伯特、马勒、德沃夏克等作曲家的死都似乎与这一魔咒有关。

奥地利作曲家布鲁克纳生前创作的最后一部交响曲也是第九,他甚至都没来得及完成最后一个乐章就撒手人寰了。

1887年的夏天,布鲁克纳刚刚完成了庞大的《第八交响曲》的配器之后,就开始了《第九交响曲》的构思。

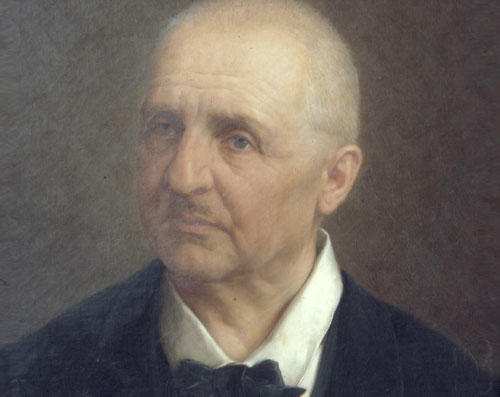

布鲁克纳

也许是感到来日无多,他向他的医生黑勒这样描述了他的创作意图:“我把作品献给了两位尘世间的君主。作为艺术保护人的‘可怜’的路德维希国王,以及我所知道的最高的尘世君主,我们敬爱的杰出的皇帝。现在我要把最后的作品献给众神之主,我亲爱的上帝,希望他能保证我有足够的时间来完成它,并乐于接受我的礼物。”

可惜的是,从1891年正式开始写至1896年,他在完成了第—、二、三乐章和第四乐章的部分草稿后,上帝就匆匆把他带走,留下一部残缺的“天鹅之歌”。

如同布鲁克纳其他的作品,这最后的交响曲也未逃脱被人“修订”的命运。

在为了便于公众“理解”的名义下,这首乐曲在被做了大量改动后,于布鲁克纳死后的第七年(1903年)在维也纳上演。直到三十年后,《第九交响曲》才按布鲁克纳的原稿公演。

布鲁克纳

交响曲共分四个乐章,在前三个乐章中,死亡的神秘和恐怖贯穿其中,这或许就是一个人在生命终点前的心声。第四乐章未完成,呈支离破碎状态。

第一乐章:庄严而神秘(D小调)。乐章的每个乐段都由弱到强,又由强到弱,最后缓缓消逝,似乎人生正像电影画面那样,在这位老人眼前流过。

第二乐章:生动、前进的谐谑曲(D小调),快速三重奏(升F大调)。整个乐章轻快活泼,强弱对比鲜明,具有戏剧性和舞曲特征,仿佛作曲家又回到了童年的时光。

第三乐章:缓慢、庄严的柔板(E大调)。许多布鲁克纳的研究学者都认为此乐章是布鲁克纳写得最出色的乐章,作曲家本人也这么认为。

他是个虔诚的天主教徒,力求把自己的宗教信仰融进自己的音乐中。布鲁克纳的交响曲,尤其是第七,八和九,都是发自内心的虔诚之作。