前因:经济大危机;后果:第二次世界大战。

作者:踏莎行 / 编辑:陆伯让

前因:经济大危机

1929年至1933年,从美国金融市场开始,经济危机蔓延全球,英国经济遭受很大冲击。

1932年,英国通过了《进口关税法》,以便缓解经济困局,宣告了百来年的自由贸易原则落下帷幕。

20世纪30年代,资本主义世界爆发了经济大危机,其规模之大、波及范围之广、持续时间之长,实乃前所未有。此时,英国经历一战,势力下滑,这下子,经济形势雪上加霜。

政客天天叨念的就是商品卖不出去、外资被冻结、财政赤字这些问题。

英国怎么才能谋一条生路呢?

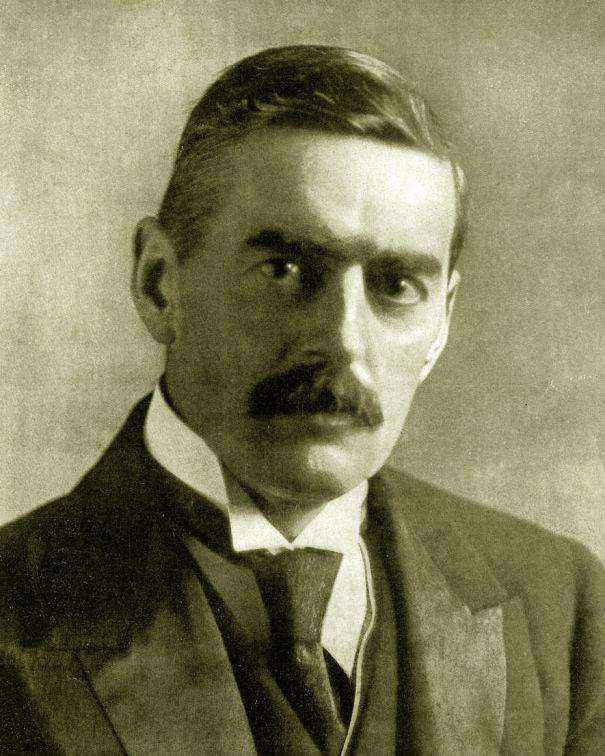

时任英国财政大臣的亚瑟·内维尔·张伯伦苦苦思索。

关税是一个很好的切入口,但是,回想起英国历史上涉及关税的改革,张伯伦心中百感交集,从他父亲老张伯伦开始,重设关税保护的斗争已经持续了近三十年。

亚瑟·内维尔·张伯伦(小张伯伦)也就是日后签署慕尼黑协定的那位政治家。

关税保护再次被捡起来,就从老张伯伦说起。

1903年,约瑟夫·张伯伦掀起关税改革宣传运动,在此之前,英国经济衰退,设置关税的呼声就一天比一天高。

其实,认真说来,工业革命前的英国曾是关税保护者的天下。

但是因为亚当·斯密的自由放任成为英国的贸易原则,再加上激烈的贸易战。1823年,走马上任的英国商务大臣威廉毅然改革关税。

于是,这个天就变了,英国走上了自由贸易的道路,关税保护政策被丢到了角落里。

所以这是个持续了80年的国策,英国借此大量销售商品获利,改革困难重重,加上缺乏合适契机,约瑟夫·张伯伦病逝时,关税改革没有什么实际进展。

值得庆幸的是,约瑟夫·张伯伦在英国社会中播下的关税改革的火种,并未因他的离世而熄灭,他的儿子亚瑟·内维尔·张伯伦继承了父亲的遗志。

商务大臣威廉·哈斯基森

在小张伯伦正式出场前,英国主张关税改革的人已经越来越多。

1914 年 2 月 16 日,英国议会掀起了一场有关自由贸易政策的辩论。自由贸易派议员马尼大谈自由贸易的好处,赢得其支持者一片喝彩。

支持关税保护的议员却火冒三丈,特赖恩直接拍案而起,差点把一份文件甩他脸上。这分文件是贸易大臣统计的各国出口数据。

特赖恩大声斥责道:“看看吧!看看吧!英国的出口已经被美国超过,德国也即将赶上。还要搞自由贸易,是不是要等到大英帝国从地球上消失的那一刻,你们才会醒悟应该实行关税改革?”

事实数据摆在眼前,自由贸易的支持者们没法装瞎子。

一战正式爆发后,军费问题又给英国经济雪上加霜,越来越多的自由贸易派议员逐渐倒向关税保护一方。

1915年9月30日的议会辩论结束之后,英国议会以压倒性票数通过了财政大臣麦肯纳的提议,开始对某些奢侈进口货物征收三分之一的关税,奢侈品只有少数人用得起,影响不大,但是效果良好,大大增强了关税保护派信心。

但是自由贸易派并没有完全放弃自己的主张,他们总觉得,只要过了战争特殊时期,英国还是应该坚定地走自由贸易的道路。

然而,1931到1932年,英国遇到了经济危机,自由贸易政策走入绝境。

1932年全球经济危机始于美国股市崩溃,之后上台的罗斯福为此采取了新政措施。

就是在这次经济危机中,小张伯伦为关税之争画下句号。

1931年,亚瑟·内维尔·张伯伦临危受命,出任英国财政大臣。

小张伯伦深知,父亲几十年前的主张此时时机成熟,谁要是再来提坚持自由贸易,必然成为众矢之的,于是他果断建议全面推行保护主义政策。

不出所料,1932年2月4日,议会继位顺利地通过了《进口关税法》,英国通过调整关税政策,顺利度过了经济危机的寒冬,避免走上法西斯道路。

然而,小张伯伦后来支持慕尼黑协定,姑息德国吞并捷克,张伯伦的名字和绥靖政策捆绑在一起,很少有人提到他曾努力将英国带离经济危机。

20世纪30年代,西欧各国中,英国是第一个走出经济危机的国家。

后果:第二次世界大战

各国在经济危机中的不同表现,导致世界分裂出两个对立阵营,最后爆发第二次世界大战

结论:这个法案是英国背离自由贸易的关键一步,这个法案的实施表明英国已经放弃了自由贸易原则,走上了国家干预经济的道路。