生与死的思索。

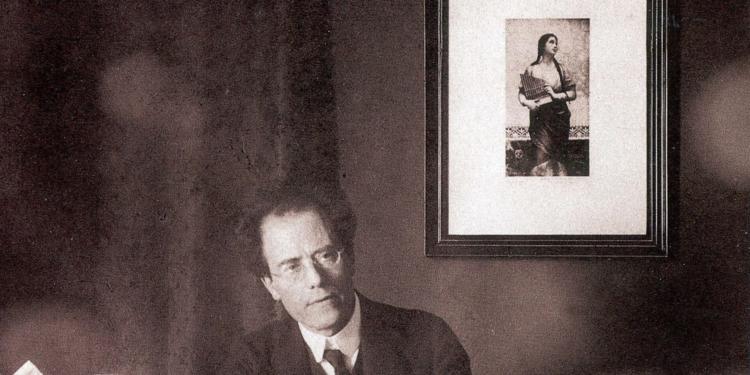

古斯塔夫·马勒(Gustav Mahler,1860年7月7日-1911年5月18日)是十九世纪晚期杰出的作曲家,指挥家。其创作可分为三个时期:1897年以前,1897-1907年,1907-1911年。

《第九交响曲》是他在1909年夏天完成的作品,作品于1912年6月26日在维也纳首演(瓦尔特指挥),钢琴四手联弹曲谱出版于1912年,总谱出版于1913年。

这是马勒再次回归到第五至第七号纯器乐交响曲形式的最后一部完整作品。

马勒第九交响曲纪录片:生与死的思索

《第九交响曲》以纯器乐形式叙述了一个“死亡和与生命告别”的故事,它虽然保持了四个乐章的形式,但其内涵和乐章间的关联模式已经悄然改变。

马勒通过对记忆中经历的转变将四个乐章定义为不同的角色,形成叙事过程中必要的信息链条,乐章的安排可看作从“思考尘世的死亡”、“丑陋的魔鬼狂舞”到“对天堂的憧憬和到达”一系列进程。

这部晚期作品延伸了马勒早期作品对音色、结构和表达的关注,但在整体上不再受调性约束,每个乐章有单独的调式,在顺序的安排上也区别于一般的交响曲:

第一乐章采用非典型的奏鸣曲式,前有引子后有尾声,D大调,4/4拍。

不管是从创作情绪的延续、音乐动机发展、还是音乐意境描绘,都具有鲜明的死亡内涵。

第二乐章是马勒对各种舞曲风格的综合与并置,达到其舞曲风格创作的巅峰。

乐曲由四个主题舞曲构成具有回旋性质的曲式结构,分别归属于两种不同的兰德勒和华尔兹,即:不匆忙的兰德勒、慢速的兰德勒、华尔兹和由低音铜管奏出的第二类型华尔兹。

第三乐章是继“死之舞蹈”的恐惧之后,马勒奋勇的反击。

马勒用强势的力度对死亡和世俗的乖戾进行有力的嘲讽和回击,从中可以看到一个真性情的马勒、一颗强大心灵的呐喊和奋挣。

第四乐章的曲式结构是双主题的动力循环结构,前有引子、后有结尾。D大调,4/4拍。

乐曲共包含四个部分,前两部分中两个主题循环出现。但建立在第一主题的第三部分骤然出现打破了这个循环,并形成了全曲的高潮。

而第四部分是沉思的溶解,最后的结尾稀薄而温情,极致的美妙无以复加,来自马勒灵魂深处最圣洁的精神家园。

对死亡的思索和与人世告别是《第九交响曲》的叙事主题,这个叙事主题和表达方式已经萦绕马勒多年——《第九交响曲》与《第三交响曲》有着微妙的联系。

这不仅仅是因为“柔板”都延续了布鲁克纳式的传统,情绪的相似远比表面形式的相似更加深刻。

这两部作品都起始于提出上帝之爱。但《第三交响曲》的结束是狂欢式的,《第九交响曲》则是在一种温和的顺从情绪中结束。

马勒在《第九交响曲》中,通过音乐表达了在生命尽头的思考——一种温和的顺从。