《“千人”交响曲》,对全人类未来命运的思考。

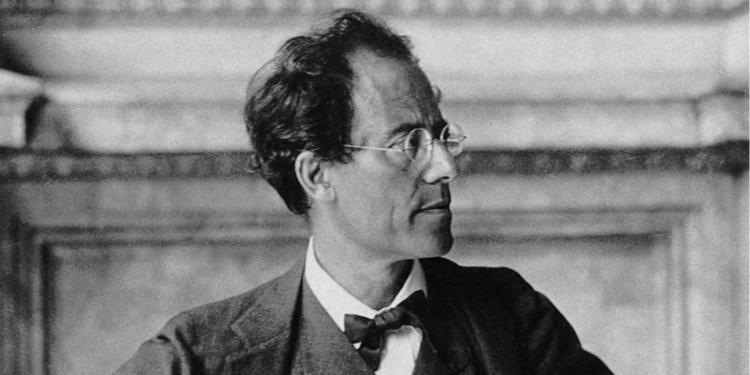

古斯塔夫·马勒(Gustav Maher,1860-1911)是十九世纪末、二十世纪初的奥地利作曲家和指挥家。

作为一位伟大的作曲家,马勒在充分吸收巴赫、贝多芬、勃拉姆斯、布鲁克纳和瓦格纳等前辈大师的艺术精髓上,形成了自己独特的创作风格。

马勒的音乐是对整个德奥浪漫主义音乐的总结,同时对二十世纪现代音乐产生了深远的影响。

创作于1906-1907年的《降E大调第八交响曲》是马勒交响曲的代表作之一,也是其独具特色的一部,堪称马勒全部交响曲的缩影,体现了他一生的艺术探寻。

马勒第八交响曲纪录片:女性的永恒之力

在第一乐章中,马勒选择了一首8-9世纪用拉丁文写成的基督教赞美诗——《降临吧,造物主圣灵》,作为歌词。

作者根据从《弥赛亚》第11章中得到的启示,将原诗七段词排列,其顺序分别象征着精神、智慧知识、辩解、力量、洞见和对上帝的战栗七层含义。

但马勒并没有将原诗原封不动地搬进《第八交响曲》的创作中,而是像他在第二交响曲及歌曲创作中对歌词灵活运用的那样重新安排了一些段落。

在一段中改换对句,省略了一些词,替换了一些词,最后被运到《第八交响曲》中的赞美诗已经与原诗有了较的差异。

虽然在音乐的技法和思想深刻性上这部作品都十分优秀,但是这部交响曲更令人瞩目的是它的乐队编制,也就是它被称为“千人交响曲”的原因:

马勒《第八交响曲》在乐队编制上达到了前所未有的“巨人”的规模,1910年9月12日在慕尼首演时,动用了8名独唱演员、17人组成的管炫乐团和50人的合唱队,总共1029人参加演出,因此被称为“千人交响曲”。

总谱上的编制要求如下管弦乐队:

长笛5支(包括1支短笛),双簧管4支、英国管1支、单簧管4支(包括1支低音单簧管)、大管4支、低音大管1支,圆号8支、小号4支、长号4支、大号1支,3个定音鼓、3对钹、大鼓、锣、钟琴、钢琴、管风琴,两架竖琴。

场外乐队:4支小号、3支长号、2个混声合唱队、1个童声合唱队、8位独唱。

这样的乐队编制,一方面是当时的浪漫主义晚交响曲的整体音乐风格决定的:

那时的作曲家通常都使用庞大的乐队规模、复杂的音乐织体、长大的篇幅、厚重的音响以及复杂的和声,来表现当时那现实世界带给人们内心的种种矛盾和冲突。

另一方面,是马勒自身对这部作品的艺术构思以及它所表现的主题决定的:

在《第八交响曲》中,马勒要表现全人类对上帝的召唤,圣母玛利亚的博大情怀,人世间超越种族的团结和普遍的爱。

这一命题是对全人类未来命运的思考,相比于其他几部交响曲的主题内涵更是一个伟大的跨越。

马勒用音乐表现出了这种主题:极安静的演奏表现宗教般的深沉,制造山雄伟磅的气势,从内心呐喊,对未来美好世界的向往。

威廉·阿道夫·布格罗:《圣母玛丽亚》

演出这部作品,无论对于指挥、乐队、合唱队还是独唱演员,都是一个不小的考验。

著名指挥家伯恩斯坦1975年9月曾在维也纳指挥过一场,由维也纳爱乐乐团加上3个合唱团组成了庞人的阵容;1998年日本长野冬季奥运会再次上演;2001年,为纪念马勒世90周年,各国著名乐团都相继演出了《第八交响曲》。

这部交响曲篇幅宏大、声部复杂、内涵深刻、戏剧性强。它不仅是一部伟人的史诗般的交响曲,对年轻指挥家来说,还是一部学习马勒音乐的教科书。