前因:1932年经济危机;后果:撒切尔夫人改革。

作者:李佳佳 / 编辑:陆伯让

前因:1932年经济危机

马歇尔局部均衡论认为市场能够自动调节供求、保证充分就业,但是1932年经济大危机的爆发证明市场调节的弊端,导致理论破产。

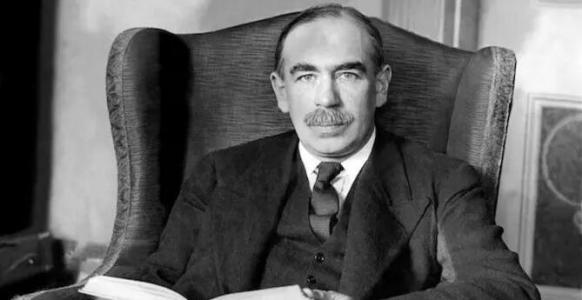

1936年,凯恩斯出版《就业、利息与货币通论》,提出“有效需求”论,主张扩大政府开支,实行赤字财政,刺激经济,标志着凯恩斯主义经济学派形成。

作为20世纪风头最健的经济学家,凯恩斯的起步缘于一战。

1919年,36岁的凯恩斯代表英国参加巴黎和谈,但战胜国难看的吃相,他难以苟同,无奈人微言轻,只好愤而辞职。

凯恩斯不服气,会上没人听他的观点,那就写本书掰扯掰扯。

在书里,他说,德国是战败国,但也是西方统一市场的重要组成,战胜国把德国吃干嚼尽,伤害的是整个市场,大家谁都好过不了。

不想,剧情还真就像他预言的那样演绎了,30年代大萧条席卷整个西方,不但德国的日子捉襟见肘,英国、法国、美国等几乎所有国家都举步维艰。

凯恩斯就这样戏剧性地一战封神。

凯恩斯出生名门贵族,剑桥毕业,批评人的时候,有一些英伦式傲慢,但是又会努力找点优点,以显示风度,挺有趣的人。

凯恩斯成为炙手可热的大人物。人红是非多,凯恩斯的反对者也很多。

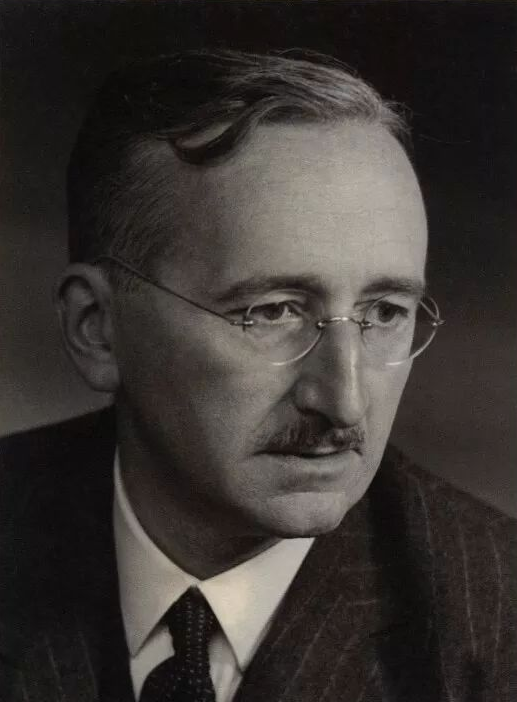

这其中最著名的要属哈耶克,这是个比凯恩斯小16岁的奥地利裔的经济学家。

这显然不是一个量级的选手,凯恩斯最初不屑与其争论,但架不住哈耶克频频发难。

比如对凯恩斯的《货币论》提出质疑,说凯恩斯写这个就是为政府干预找借口,就是博眼球,根本就不专业等等。

被骂的灰头土脸的凯恩斯很快就被带跑偏了,不甘示弱地回身开撕,这次交手最终以无厘头地相互人身攻击为结束。

如果一直是这个风格,那俩人的交手肯定不会被称为20世纪的“世纪之辩”了。

哈耶克想蹭流量不假,但他也的确有两把刷子。在凯恩斯被整个西方世界奉若神明的时候,哈耶克却一针见血地指出了其理论的致命漏洞。

凯恩斯主张的政府干预,是在经济危机情况下的特殊应对,当危机解除,政府就要退出市场。哈耶克敏锐地指出,政府插手容易,收手可就难了。

但是政客最喜欢的就是这种学说,自己就可以光明正大地插手经济,借着管控的名义,有的人还能从中捞取不少好处。

哈耶克的声音完全被湮没了,凯恩斯主义成了西方各国最好用的工具,每当经济出现一点问题,马上出手干预,好不快活。

弗里德里希·奥古斯特·冯·哈耶克,奥地利出生的英国知名经济学家和政治哲学家,坚持自由市场资本主义,反对凯恩斯主义和集体主义,他的《通往奴役之路》值得一看。

凯恩斯主义大获全胜,凯恩斯却在和美国人的交锋中一败涂地。

二战尚未结束,英美就开始共同谋划战后世界金融格局的重建。

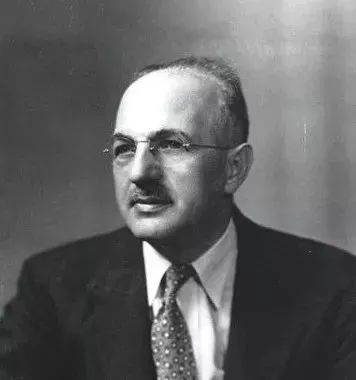

凯恩斯代表英国,怀特代表美国,各自提出方案。

凯恩斯主张成立全球性的中央银行和支付体系,发行全球性货币,与成员国货币挂钩。

怀特在很多方面与凯恩斯是一致的,但致命的分歧聚焦在一点,怀特坚持“谁有黄金,谁来制定规则”。谁有黄金呢?

美国拥有世界黄金储量的3/4,言外之意很明显——在新格局中,美国说了算。

有趣的是,怀特其实是凯恩斯的粉丝,但这并不妨碍他反英的立场。

怀特不善言辞,在谈判桌上每每被凯恩斯辩得哑口无言。因此怀特想了个办法,故意安排凯恩斯作银行委员会主席,牵扯他的精力,让他无暇顾及货币基金委员会的讨论。

当然,最根本的还是雄厚的美国实力成为怀特最大的底牌,凯恩斯不得不英雄气短。

最终,布雷顿森林体系确认了美元挂钩黄金,也就确立了美元的超级国际货币的地位。

这样的结果让凯恩斯很沮丧,他抱怨美国人 “想要把大英帝国的眼珠子挖掉”。

但其实,这个体系在很大程度上实现了凯恩斯的主张,汇率稳定、贸易自由的新秩序得以建立,世界银行更是他只手创造的。

哈里·德克斯特·怀特,美国财政部职员,对苏联有迷之好感和热情,虽然一手为美国缔造布雷顿森林体系,但是后来被打为苏联间谍,离奇死亡。

后果:撒切尔夫人改革

20世纪70年代,滞胀问题严重,凯恩斯主义失灵,以撒切尔夫人为代表的新自由主义经济学说占据主导地位。

结论:凯恩斯被称为宏观经济学之父,其财政与货币理论深刻影响了二战后资本主义国家的经济政策,引导西方经济快速发展30多年。影响极其广泛,正如弗里德曼所言:“此刻,我们都是凯恩斯主义者。”