北京大学音乐传习所是我国第一所专门的音乐教育机构,办所近五年,为我国培养了一批早期的专门音乐人才。

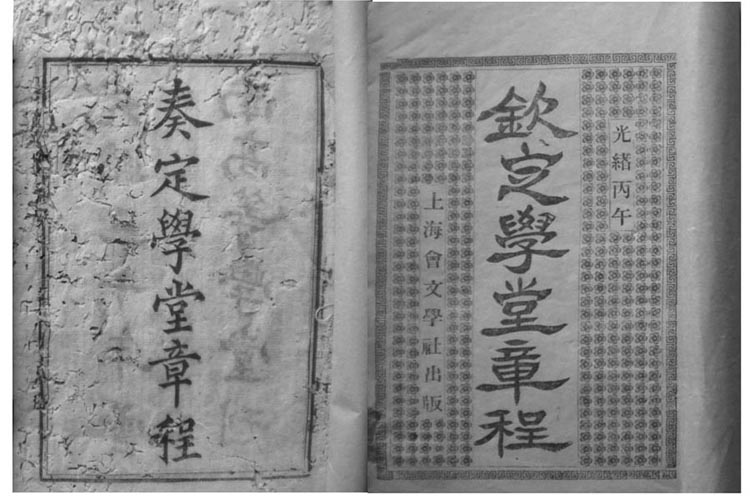

“中国之衰弱,由于教之未善。”,进入本世纪20年代,在认真比较了中西音乐之差异和差距之后,一批社会精英认为,正如中国之积贫积弱是由于教育的落后那样,中国音乐的不发达,关键也是没有现代意义的音乐教育。早在1901年清政府降旨将各省书院改学堂后,1903年又颁布了《奏定学堂章程》。学堂得以在各地普遍建立,并参照国外的做法逐渐地开设了乐歌课。

奏定学堂章程

1903年在日本出版的《浙江潮》第六期上,匪石在其所撰《中国音乐改良说》一文中认为:“吾人今日尤当以音乐教育为第一义。一设立音乐学校,二以音乐为普遍教育之科目,三立公众音乐会,四施家庭音乐教育。”1905年有的地方政府还曾考虑“设音乐学堂”。但真正称得上现代意义的专业音乐教育,则直到20年代才露端倪。

1916年蔡元培出任北京大学校长时,成立了“北京大学音乐团”。1919年改组为“音乐研究会”,1922年4月,刘天华应聘为北大音乐研究会的国乐导师。

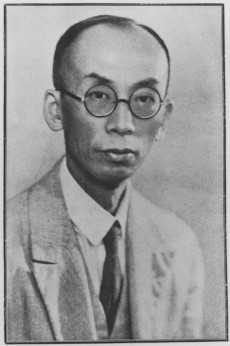

刘天华

1922年8月经萧友梅提议,改组为北京大学附设音乐传习所,蔡亲任会长,设钢琴、提琴、古琴、琵琶、昆曲五个组。该所简章提出“以养成乐学人才为宗旨,一面传习西洋音乐(包括理论与技术),一面保存中国古乐发扬而光大之。”

萧友梅先生是我国专业音乐教育的奠基人,杰出的作曲家、音乐理论家。1902年自费赴日本留学,入东京高等师范学校附中学习,同时在东京帝国音乐学校学习钢琴、声乐,在此期间由孙中山先生介绍加入中国同盟会。萧友梅先生在北大音乐传习所工作的时间虽然不长,但他对北大早期的音乐教育以及对中国近现代音乐教育作出了非常重大的贡献。

萧友梅

北大音乐传习所开办之时共有学员44人,设甲、乙种师范科及各项选科,选学科目以音乐理论和西洋弦乐器为多,学习成绩采用学分制评定。这是我国第一所专门的音乐教育机构,办所近五年,为我国培养了一批早期的专门音乐人才。

受其影响,北京的一些大专院校也相继设立了音乐系(科)。1922年全国实行新学制,将以前可上可不上的“乐歌”课,更名为“音乐”课,小学必修。音乐教育事业由此初具规模。

北京大学管弦乐队

20年代的中国,军阀混战,政坛上也是“你方唱罢我登场”。1927年奉系军阀张作霖接管了北京政权后,其教育总长刘哲以“有伤社会风化”,“浪费国家钱财”为由,下令停办了北京国立院校的所有音乐系科。萧友梅等苦心经营五年之久的北京大学音乐传习所也随之解散。

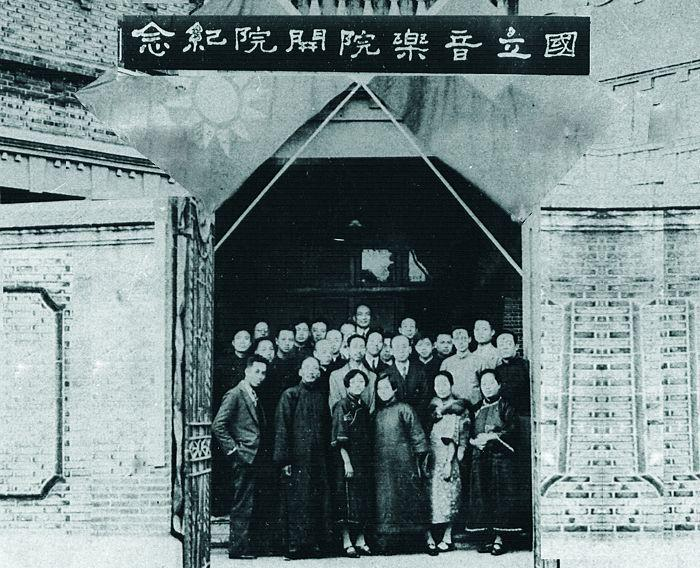

随后蔡元培提议在上海创设音乐院,于是萧友梅便来到了上海,创办了中国第一所专门的音乐学院——上海国立音乐院。此后一直在该校任院长,从事教学工作,1940年病逝于上海。

上海国立音乐院开院纪念

尽管存在时间不长,“北京大学音乐传习所”却在中国音乐史上写下了浓重的一笔,其思想和开创性的努力也为后人所尊敬和传承。传习所的骨干都经历了五四新文化运动,因此,传习所本身也就体现了一种民族的精神,一种科学进步的精神。同时,北大音乐传习所倡导并身体力行着“平民思想”,即音乐要普及,要能被大多数人接受。