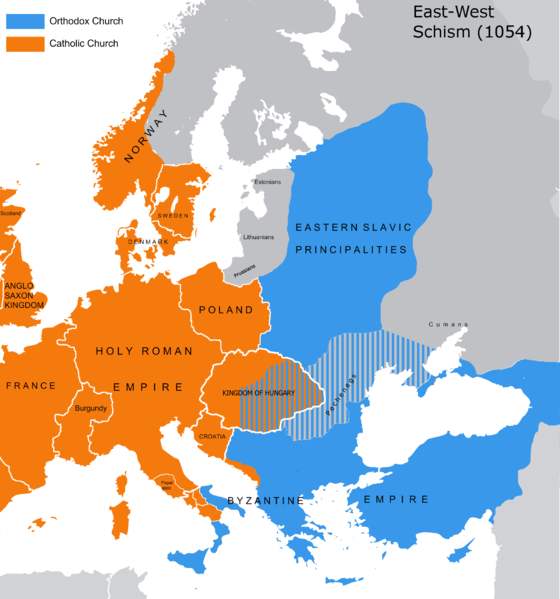

前因:罗马分裂;后果:1.十字军东征,2.第二次里昂公会议。

文/WMS

前因

罗马分裂:罗马分裂为东西两部分之后,由于双方长期各自的独立发展,东西方教会在教义理解和仪式上已产生较大差异。

1054年曾经统一的基督教世界,因东西方教会过激的行动,而彻底分裂。

为了展示自己在基督教世界的权威,罗马的教宗首先于1053年强迫南意大利的东罗马帝国教会,遵循他们拉丁教会的礼仪和习俗,不遵从命令的教会则要被强制关闭。这种强硬的手段显然让君士坦丁堡的宗主教米海尔·塞卢拉留斯十分不满。

作为回应,他下令关闭君士坦丁堡的所有拉丁教会,理由则是拉丁教会长久以来在圣餐礼中使用未发酵的面饼。尔后,东西方教会之间爆发了一场以笔代刀的“战争”,双方互相攻讦,口诛笔伐,使得东西方教会之间的关系越发紧张。

圣彼得大教堂

1053年的这次危机,无论是拉丁教会对东方礼仪习俗的指责,还是东方教会对拉丁人使用无酵饼的不满,都只不过是借口。实际上,自从查士丁尼时代之后,东部罗马帝国对意大利的影响力就一直在不断地衰减。在面对伦巴第人的入侵时,罗马的教宗多次向君士坦丁堡求援,然而东罗马帝国却同深陷外族入侵的泥沼,还面领着穆斯林扩张等多重危机,无力向意大利的教会伸出援手。

此时,法兰克的国王们适时地向罗马教宗伸出了援手。于是,罗马教会便投入了日耳曼人的怀抱,与东部帝国更加疏远。就这样经过了几百年,不同的语言、不同的文化和不同的教会制度等,在东西方教会之间埋下了分裂的种子。而1053年双方一系列激进的行为,只不过是让这颗种子破土而出的一个契机罢了。

无论是罗马教廷还是东罗马帝国的皇帝,都不希望双方的彻底分裂。为了弥合双方紧张的关系,隐修士尼克塔斯的论战文章,被东罗马帝国皇帝烧毁。在那篇文章中,尼克塔斯不仅攻击了拉丁教会的圣餐礼,还攻击了他们的周六守斋及独身准则等。皇帝还邀请罗马派遣一些使节到东部来进行沟通。1054年,教皇列奥九世则派遣以枢机主教亨伯特为首的三人使团前往东方,希望通过谈判解决双方的矛盾。

天主教和东正教的分裂

亨伯特主教是一位才华横溢的神学家,他精通希腊语,并积极地参与了西部教会的改革活动,因此深得教皇列奥九世的信赖,也因此才被选为三人使节团的首领。在东部教会以各种名义攻击拉丁教会时,他积极地作出了回应,并撰写了大量的文章作为回击。在抵达东部以后,他很快便与那位撰写论战文章的尼克塔斯展开了激烈的辩论。

然而,作为谈判的使节来说,他对信仰信条的执念太深,太过冲动,对于修补双方的关系来说,显然不是一个好的人选。很不幸,君士坦丁堡宗主教米海尔也不是一个沉着冷静的人,对西方教会的态度十分傲慢。他早已不满罗马教会过去高高在上的做派,更对弥补双方的关系毫无兴趣。他煽动叫君士坦丁堡的群众去反对拉丁教会的使团,又禁止他们在君士坦丁堡举行弥撒礼。

米海尔一系列激进的行为使得亨伯特被彻底激怒,他以教皇的名义发布了著名的《禁令诏书》,用最尖锐的言辞攻击东方的教会,并宣布开除宗主教米海尔的教籍。或许,他认为这样的惩罚会让宗主教让步,并回到谈判桌上。

但是,米海尔却毫不退让,即使皇帝干涉也毫无用处。于是,罗马的使团们只得徒劳无功地回到了意大利。在使团返回后不久,君士坦丁堡的宗主教不顾安条克宗主教的劝说,一意孤行地开除了全体拉丁教会的教籍,作为对《禁令诏书》的回应。

东正教的十字架样式

如果说此前双方的矛盾只是些微小的裂缝,那么这次互相开除教籍的行为,无疑将这裂缝无限放大成一条沟壑,再也无法填平。这沟壑将东西方基督教世界彻底地撕裂,即使时至今日,这道巨大的沟壑仍无法填补,成为了近一千年里每一位基督徒心中的伤疤。

后果

十字军东征:罗马教皇号召的十字军东征,虽然主要是针对占领耶路撒冷的伊斯兰势力,但是天主教试图在东正教地区扩大影响力也是一个因素。第四次十字军东征,更是直接攻占君士坦丁堡,建立了天主教的拉丁帝国。

第二次里昂公会议:1274年在第二次里昂普世大公会议上,罗马教会与拜占庭教会达成联合。但是只维持了不长的时间。

结论:东西方教会之间的分裂早已成为定局,而1053~1054年之间双方的过激行为使得先前潜在的一系列矛盾彻底暴露,并最终导致了未来长达上千年的东西方教会大分裂。