前因:国际联盟成立;后果:英国加入欧共体。

作者:李佳佳 / 编辑:陆伯让

前因:国际联盟成立

一战后,英国要加强在国联中的话语权,作为独立国家的英联邦成员,能够增强英国筹码。

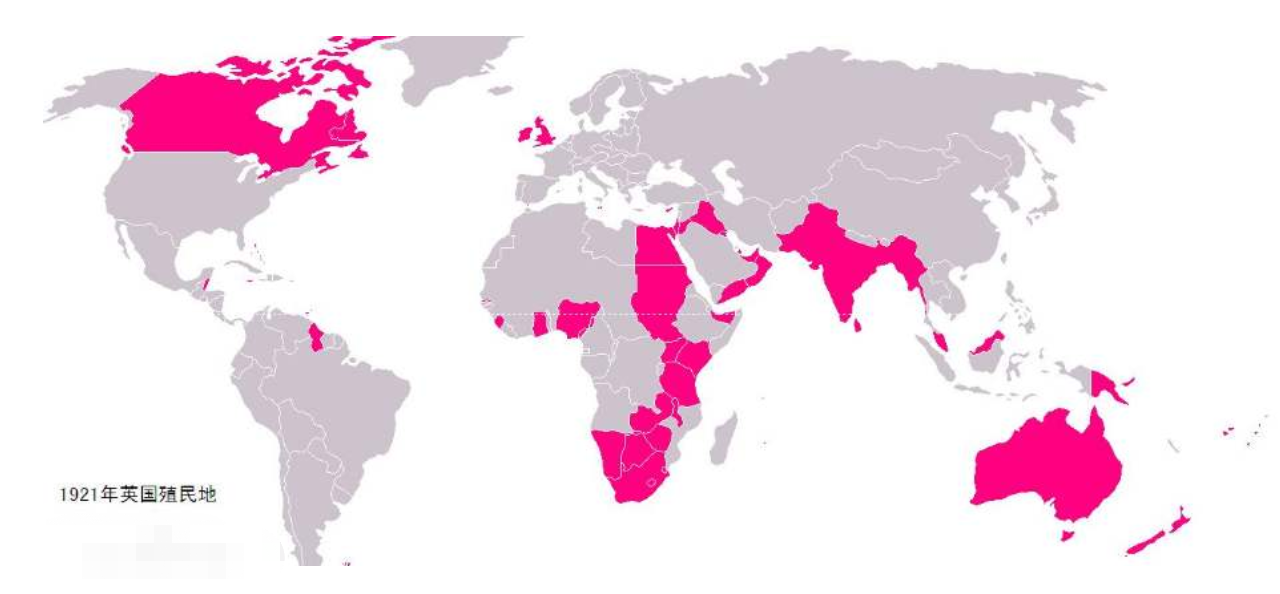

1931年11月21日,英国颁布了《威斯敏斯特法案》,规定白种人统治的自治领加拿大、澳大利亚、新西兰、南非与英国组成英联邦,从法律上承认了自治领的主权国地位。

《威斯敏斯特法案》签署地威斯敏斯特大教堂

在大英帝国,殖民地位也分三六九等。

地位由低到高可以排列为直辖殖民地、保护国及自治领。自治领地位最高,内政自治,有一些外交权,有自己的军队,当然宣战权仍属于英国。

按说,承认自治领国家的主权,对于英国来说不是好事,那英国怎么就同意了呢?

其实,英国人也是迫不得已。

一战让英国付出了沉重的经济代价,由美国的债权国变成债务国,倒欠美国8.5亿英镑。这个时候,英国国内很多人就觉得殖民地是拖累,要花钱维持,很不划算。

与此同时,英国殖民体系中的各个国家,就像长大的孩子想分家,在一战后变得越来越不听话了。

加拿大、新西兰等代表英国参战,战后自信心爆棚,他们表示:既然我参加了一战,还打了胜仗,那我也有权力作为独立的国家来进行战后谈判。之后,国际联盟成立,这些国家也争取了独立席位。

英国一想,也是,眼看着美国成了全欧洲的债主,民族运动也不消停,全球霸业也要成为明日黄花,国内这些反对的声音,也不是没有道理。

但作为曾经的日不落帝国,英国人自诩甚高,嘴上不说,身体却很诚实,给自治领越来越多的权利,省下的管理维护的钱用在英国本身。

但自治领偏要英国把事说清楚,于是1926年开了个帝国会议。

1926年,帝国会议召开,自治领就想趁这次机会解决问题,与英国拥有平等的宪法地位。

但英国人不愿接招,首相鲍德温表示,咱们毕竟都姓英,在帝国内部,最重要的是统一,其次是公平,自由嘛,就是不是那么重要了。

首相鲍德温,因为漠视法西斯势力增长,备受争议。

听闻此言,自治领一片哗然,他们要的就是自由和平等啊!

这引起了自治领态度的极大反弹,本来还是温和讨论的样子,突然就强硬要求英国必须在宪法上白纸黑字地定咯:明确自治领的国家权力。

至此,含糊其辞已经不行了,英国人必须给自治领一个明确交代了。

由此,英国代表贝尔福在这一年发布了《贝尔福报告》,承认自治领与英国地位平等,并拥有权力,可以独立自主的处理内外事务。

这个报告的发布可是里程碑式的事件,因为它距真正确定自治领国家地位就差一步。

这临门一脚却慢放一般,足足拖了五年。

这倒不是英国又想反悔,他们在1929年还开会有讨论了一次,觉得这事可行。

贝尔福,两次大战期间影响英国外交事务,曾支持犹太人建立国家。

之所以拖了太久,是因为30年代初期刚好来了一场全球性的经济危机,美国都撑不住了,英国也为经济衰退焦头烂额。

1930年贝尔福都去世了,这法案还没有来得及搞完。

最终,1931年12月11日《威斯敏斯特法案》通过。

这个法案从宪法上确立了自治领加拿大、澳大利亚、新西兰和南非的主权地位,享有内政外交的自主权,与英国一起组成英联邦,共同效忠英王。

英国人还是很务实的,主动在推进这个法案。

但这些自治领国家却并没有迫不及待地接受,加拿大排除了法案第七部分,纽芬兰直接放弃该法,而澳大利亚直到1942年才通过该法。

花费那么大力气争取的法案,怎么不要了呢?

蓝色为英联邦成员

原因也很简单,核心不过利益二字。

这些自治领是想取得独立,但前提是保证利益不受损害。以澳大利亚为例, 30年代初,国家实力较弱,在对外交往中需要英国的庇护。

到1942年,随着英国实力进一步衰退,澳大利亚在美国那里寻得了新的庇护,因此才抛弃对英国的依赖,通过了《威斯敏斯特法案》。

敌人与朋友终究是随着利益的改变而改变的。

后果:英国加入欧共体

英帝国的分崩离析让英国从殖民地榨取利益的方式难以为继,为开拓新市场,英国在20世纪60年代多次申请加入欧共体。

结论:无论如何,《威斯敏斯特法案》的颁布依然具有划时代的意义,是英帝国转向英联邦的关键法案,也是现代英联邦的法律基础。