“我们的幸福是以解放民族,解放人类为目的!”——冼星海。

《神圣之战交响曲》是冼星海继第一交响管弦乐《民族解放交响曲》之后创作的第二部交响乐,这部作品是在苏联创作而成的。

1941年德国法西斯的炸弹,落到了和平宁静的苏联领土上,当时冼星海受中国共产党中央的委托,居住在苏联的他, 正在为一部反映中国抗日战争的电影进行作曲配音的工作。面对法西斯的侵略暴行,冼星海曾在《创作札记》中提到:“为着人类的正义,我应该写一部作品反抗德国法西斯背义忘信。”

从德国法西斯侵略苏联的第一天起,冼星海就产生了创作的动力,但因公务,未能动笔,直到1943年1月8日开始写这部《第二交响乐》,原名为《歼灭》,后改为《神圣之战交响曲》。

《神圣之战交响乐》是一部单乐段的交响乐,作品成功地表现出苏联人民和德国法西斯之间的正义和暴行斗争。整个作品描写了苏联和平宁静的生活、德国法西斯的侵略暴行给苏联人民带来的痛苦和灾难,以及苏联人民在斯大林的领导下,进行的英勇顽强的斗争,并取得了最后的胜利。

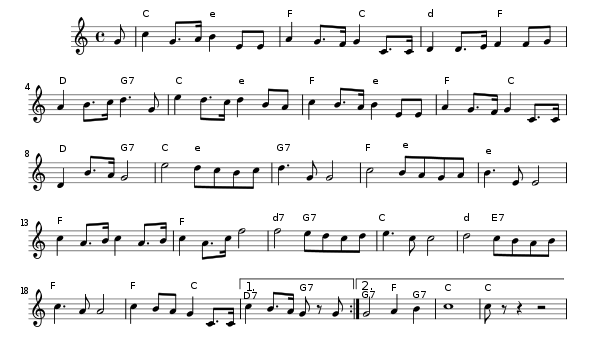

作品以《国际歌》(苏联国歌)的音调,作为代表苏联人民的主导动机,从第一小节起,就以这个动机的前两个音揭开了这部交响乐的序奏。这种手法好像电影摄影中,从虚到实的镜头推进,焦点从不太清楚到逐渐清晰,使音乐形象的呈现给人留下深刻的印象。《国际歌》在一开始是以表现苏联和平生活的宁静抒情的形象出现的,但它立即被粗暴冷酷的代表德国法西斯的乐章所打断。

《国际歌》节选

德国法西斯的出现,一开始就以强烈的节奏和力度完整地奏出,表现了法西斯侵略军不可一世的嚣张气焰。代表苏联人民的《国际歌》和德国法西斯互相对立,互相争斗,其中还穿插了美国国歌的音调和英国国歌的音调,象征着同盟国人民联合起来反对德国法西斯的暴行。

经过多次激烈的较量后,德国法西斯逐渐减溺了气势,开始变得时断时续,到最后一次出现时,已是奄奄一息的余波了。而《国际歌》,则在斗争过程中得到充分的发展,变得越来越强大。它在表现苏联人民动员起来向法西斯发动反击时,以铜管乐器奏出了强劲有力的音响。在表现苏联人民对牺牲者的哀悼时,便加上了激愤的音型。

在对牺牲者的沉痛裒悼之后,整个乐段变得更加激昂有力,表现出苏联人民开始向法西斯全线进攻经过一次又一次的激战;《国际歌》从一个高峰推向又一个高峰,在最后一次决战时,以长号强烈的音响突现出挺拔刚劲的英雄形象。随后,出现了开头两个音构成的欢呼声,首尾呼应。

全曲在勇往直前的战斗气氛中结束。《神圣之战交响乐》,以苏联卫国战争为背景,表现了全世界爱好和平和正义的人们,坚定一致地反抗侵略和残暴的斗争,并且向全世界宣告,“正义的旗帜是永远胜利的旗帜”。

但是,该曲也是争议不断。《人民音乐》在1957年第四期里刊载了汪立三、刘施任、蒋祖馨的文章《论对星海同志一些交响作品的评价问题》。汪立三等三人当时还是上海音乐学院作曲系的学生,这篇文章写于1956年9月,在长达半年之后,《人民音乐》编辑部以极大的勇气将它刊发出来:我们认为,如何正确客观地评估冼星海同志在交响乐创作方面的成就,是一个值得重视的问题,希望大家展开讨论。

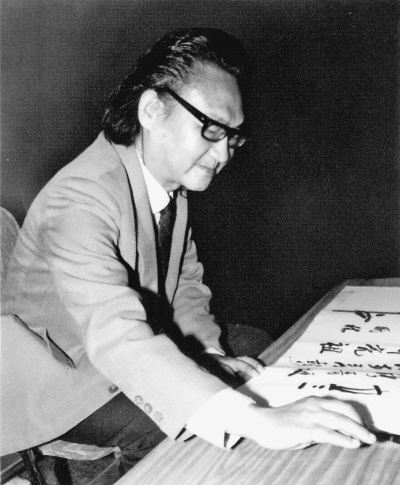

汪立三

他们认为冼星海的《神圣之战交响曲》在主导动机上存在着很大的问题:“依靠一些现成曲调如《国际歌》及英、美国国歌等曲调去引起听众的联想,而没有结合着其他的艺术手法去共同塑造完整的、感人的音乐形象” 。

这种“标签” 式地使用主导动机,是“非现实主义” 的;冼星海在音乐反映现实、体现思想性以及交响乐的标题性等方面存在着“庸俗的理解”,忽略音乐艺术的规律和表现特点,企图用音符直译新闻报道,是热衷于史实细节的自然主义的表现”。