前因:叶卡捷琳娜大帝宫廷政变;后果:普加乔夫起义。

文/全历史 范范之辈

前因

叶卡捷琳娜大帝宫廷政变:公元1762年,彼得三世的王后叶卡捷琳娜利用近卫军发动了一场流血的宫廷政变,推翻并杀死的丈夫彼得三世,自己继任为叶卡捷琳娜二世。这成为她之后展开立法改革的基础。

1766年,俄国女沙皇叶卡捷琳娜二世在即位后的第四个年头,组织了一个五百多人参加的立法委员会。女皇的目的是想通过编纂新法典的形式,将伏尔泰、孟德斯鸠等欧洲启蒙思想引入俄国人的文化、生活,深化改革。

俄国女沙皇叶卡捷琳娜二世

叶卡捷琳娜二世为何要一上台就推行立法改革呢?那是因为她当时的皇位正遭受着双重威胁,急需一场政治洗牌。

一方面,来自自己儿子的继承威胁。政界元老们已经通过叶卡捷琳娜二世成功推翻了彼得三世的统治,现在不再需要女主人了。于是,贵族们要求皇室血统的纯正,开始联名奏请叶卡捷琳娜还政给儿子保罗。

要想对付这群反派贵族,最好的方式就是培植新的势力阶层,最大可能就是地方庄园主和城镇工商业者。于是,叶卡捷琳娜就想通过立法的方式增加这群人的权力,笼络人心。

另一方面的威胁就来自世俗皇权与大宗教的矛盾。两年前,叶卡捷琳娜突然下达政令,没收了大量教会地产。于是,激起了罗斯托夫主教的强烈抗议,他甚至不惜将那些拥护女皇新政策的会员全部开除教籍。

影视剧中沙皇叶卡捷琳娜二世驾到

面对罗斯托夫主教等宗教势力的反弹,叶卡捷琳娜二世采取了强硬手段。她通过两次审讯,直接罢免了这位主教,更是判处他终身监禁。但叶卡捷琳娜为了笼络地方贵族,将没收来的土地赐予他们。于是,这些土地上的农民一夜间身份变为没有自由的农奴了。

叶卡捷琳娜二世为了平衡女皇阵营里各阶层的利益、瓜分新出现的这些农奴资产,开始筹划这场名为自由主义的立法改革,以巩固自己的皇位。

之所以采取这样的形式,与叶卡捷琳娜早期接触到的新思想有很大关系。从小在德意志邦国长大的叶卡捷琳娜很早就开始接触欧洲的启蒙思想了,就像她在写给伏尔泰的信中说的那样,“从17岁起,我能自由地支配自己的时间以来,您的著作是我最好的师友。”

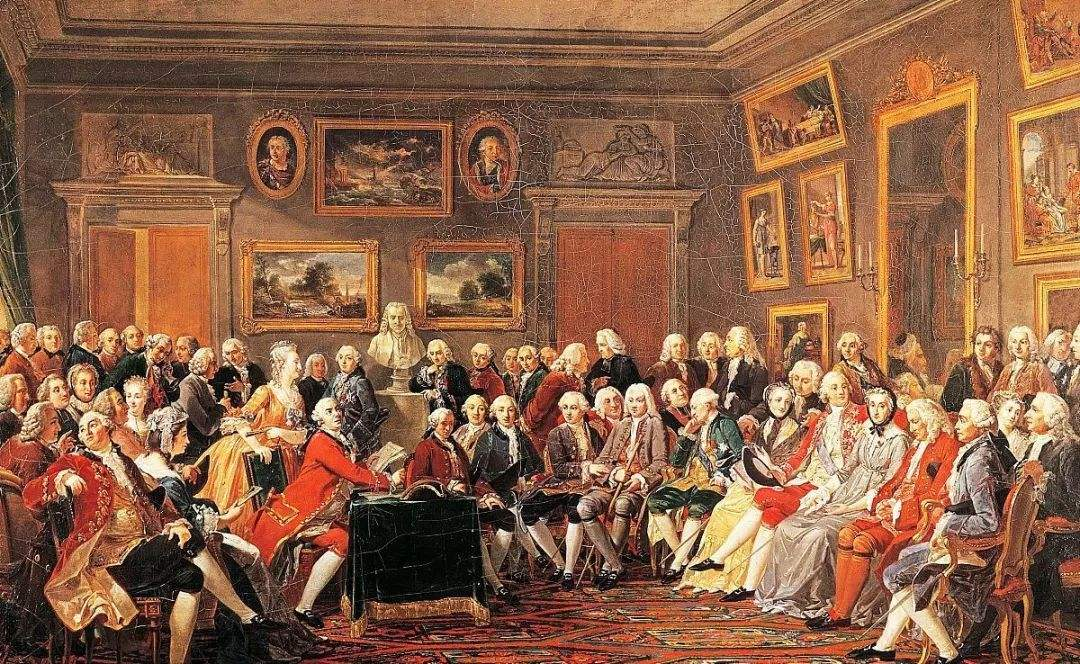

启蒙思想在欧洲的盛行

她更是根据欧洲启蒙哲学的精髓——孟德斯鸠的《论法的精神》,亲自撰写了一份《圣谕》。这份万言《圣谕》表面看上去是启蒙思想鼓舞下的产物,其实是披着自由主义外衣的君主专制。例如,女皇故意排除了孟德斯鸠的那个分割皇权的三权分立思想,因为这并不符合叶卡捷琳娜二世专制的政治诉求。所以,《圣谕》就是一条“变异”启蒙思想的君主专制之路。

孟德斯鸠

就在立法委员会成立的开幕仪式上,叶卡捷琳娜二世宣读誓言:“立法委员会要制定一部绝对平等的法典,适用于所有人。"女皇的这一宣言激起了民众的参与积极性,一时间员会收到了各地农民、哥萨克、少数民族等不同阶层的万言书一千五百多份。

所有的一切似乎都是按照叶卡捷琳娜的计划进行,可改革的效果和背后牵扯的利益矛盾,却是她没有预想到的。经过两百多场的会议之后,人们早已忘记沙皇的誓言。因为各阶层之间的矛盾是无法用一部号称”绝对平等“的法律来解决的。

果然,立法委员会召开预备会议这天,160多名土地贵族和200多名城镇的工商业主吵得不可开交。

他们争吵的焦点正是对农奴的所有权问题,其实本质上是在争夺劳动力资源。那些农场主肯定不希望给农奴自由,这样才能保证农场里拥有足够的劳动力。而商人们则是希望给予农奴参与工商业的权力。

叶卡捷琳娜二世的立法改革

那么关于这个农奴制的问题,叶卡捷琳娜二世是什么样的态度呢?她一方面希望践行启蒙思想里的自由,这样农奴带来的工商业活力可以让沙皇收取更多的商业税;另一方面也知道庄园主的力量强大,所以她在那份《圣谕》的最后文本中,只是诚恳地呼吁农奴主们不要虐待农奴。

即便叶卡捷琳娜二世如此规避这个敏感问题,结果它还是引起了两个不同利益阶层的矛盾。

慢慢地,立法委员会就表现出了工作缓慢、不见成效的毛病。女皇很快就意识到了改革的阻力和潜在的危险。于是,趁着1768年俄国对土耳其用兵的借口,终于解散了立法委员会。叶卡捷琳娜二世这场立法改革最终以失败而告终。

后果

普加乔夫起义:叶卡捷琳娜大帝通过成立立法委员会展开的一系列立法改革,激起了社会各阶层之间的矛盾。最终从1773年开始,酝酿出了10万俄罗斯农民参加的普加乔夫起义。

结论:叶卡捷琳娜二世统治初期的立法改革因核心问题——农奴制矛盾而彻底失败,最终导致西方的分权思想没有在俄国生根,从而一直走君主独裁道路,最终被革命推翻。