前因:慕尼黑协定;后果:不列颠空战。

作者:逍遥 / 编辑:陆伯让

前因:慕尼黑协定

1938年,面对德国的扩张野心,英国试图通过牺牲弱国的方式“喂饱”德国从而换取和平,促成慕尼黑协定,反而导致德国挑起了第二次世界大战。

1940年5月10日,在保守党党魁、时任英国首相张伯伦的推荐下,丘吉尔成为英国下一任首相,二战期间,英国便是在丘吉尔带领下赢得战争。

在这一年上台的丘吉尔,要面对空前艰辛的局面。

岛外,德军侵袭欧洲,势如破竹,英国也被迫卷入战争。国内,很长一段时间内,保守党同僚不信任他,张伯伦在举荐丘吉尔的时候也极不情愿。

那么,不受待见的丘吉尔又怎么会成为张伯伦推荐的首相人选呢?

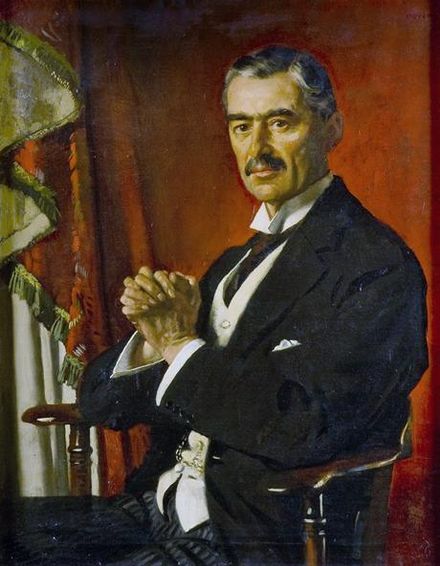

张伯伦首相

这就要说到,张伯伦和保守党曾经出的一个昏招。

1938年,张伯伦和德国元首希特勒签定慕尼黑协定。

之前,德国吞奥地利,觊觎捷克,大肆扩张,但在张伯伦眼中,德国就是一只因为经济危机而饥肠辘辘的绵羊,只要喂饱了,欧洲自然平安无事。

丘吉尔不以为然,他多次提出要扩充军备,强调德国法西斯必然会带来灾难,要早做准备。丘吉尔一直是坚定的主战派。

所以,张伯伦一直将丘吉尔排除在内阁人员名单之外,避免触怒希特勒,保证他苦心经营的绥靖大业顺利进行。

谁知道,慕尼黑协定签订了,捷克的土地给德国了,德国还是大举侵略,把捷克完全吞并了。

张伯伦被人们唾弃,当初唱反调的丘吉尔受到人民的赞赏,丘吉尔被视为抗击德国侵略的重要人物,这成为了丘吉尔重要的政治资本。

张伯伦政策失败,战争迫近,他不得不考虑重新组阁来面对新的形势。

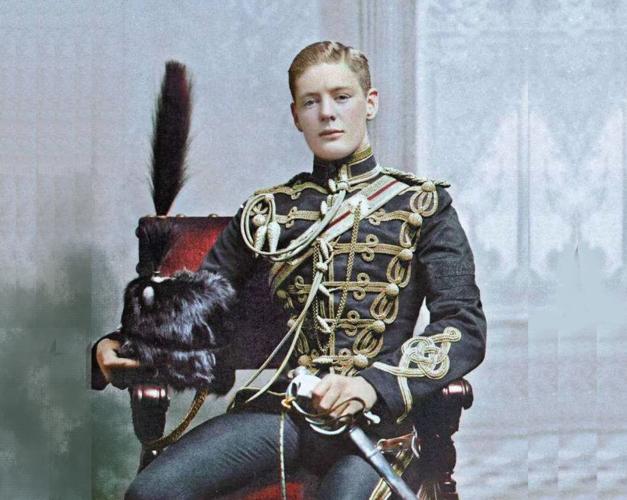

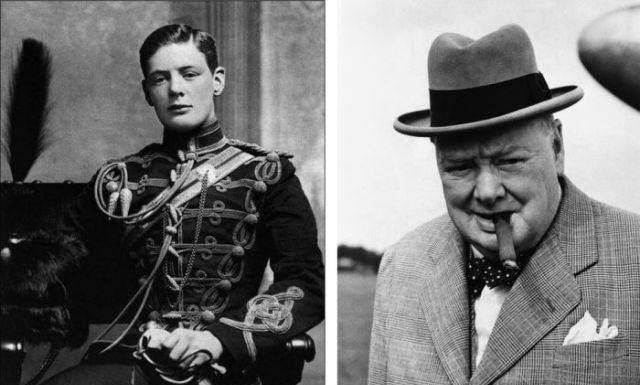

丘吉尔年轻时和中老年时:他常年患有抑郁症,他将抑郁症比喻成一条如影随形的黑狗,因此外号“黑狗首相”。

而一贯强硬的丘吉尔这时候却转了向。

以往丘吉尔常常呼喊着要抗击德国,恨不得端着枪去议会开会,这下子,突然变得异常的沉默。

他不再抨击张伯伦和保守党政策的失误,甚至会强调既往不咎,不要过分纠结于过往政策的得失。这一切张伯伦都看在眼里。

丘吉尔就是让张伯伦看。

丘吉尔明白战争已经不可避免,对于此刻的他而言,增加张伯伦对他的信任,比强调对德作战来得更重要。只要让张伯伦知道他愿意合作,那么以他时下的声望,大概率会被邀请进入内阁。

1939年9月,德国闪击波兰,张伯伦得到消息后几小时,就私下会见了丘吉尔,并提议让他加入战时内阁。

两天后,丘吉尔加入内阁,成为海军大臣。

美国总统罗斯福还写信祝贺他。这位冷静明智的总统,其实和丘吉尔只有一面之交,但是他已经预见未来的英国属于丘吉尔。

美国总统罗斯福

确实,丘吉尔与首相的位子近在咫尺。

英国宣战后,却按兵不动,开战的决心还是不坚定,而德军也没有什么动静。张伯伦又误以为是英法已经占据优势,战争很快就能结束,还宣告胜利很快到来。

结果,这话说完第五天,德国就占领了丹麦和挪威,英国前去阻击的海军空军全部失败。

人们对张伯伦失望透顶,这次他真的要下台了。有个保守党在议会上指责张伯伦,在这里待得太久了,也没有干出什么好事,快走开吧!

对于当时英国大多数人来说,丘吉尔是独一无二的人选。民众喜欢他,工党支持他,一些保守党人也转向丘吉尔。但是很多保守党人还是不喜欢丘吉尔。

丘吉尔之前转党两次,在自由党和保守党之间变化,而且还长期批评和挖苦保守党。

于是保守党推举哈利玛里森作为下一任首相,这是绥靖政策的支持者,保守党的重要人物。

张伯伦试探着问丘吉尔,愿不愿意在哈利玛里森领导下任职。

丘吉尔一直沉默。

一番试探后,保守党明白了,要得到丘吉尔的配合,只有将首相宝座让给他。

最终1940年5月,英王乔治六世任命丘吉尔出任首相,组建内阁,并获得了下议院的全票支持,丘吉尔开启了他彪炳史册的战时首相生涯。

后果:不列颠空战

1940年7月,丘吉尔坚决抵抗,德国为入侵英伦三岛制定了“海狮计划”,对英吉利海峡和伦敦市展开了大规模空袭。

结论:丘吉尔坚持战斗,带领英国军队抗击德军,在二战中为英国乃至盟军的胜利发挥了巨大的价值。