前因:彼得拉舍夫斯基小组成立;后果:《罪与罚》出版。

文/全历史 范范之辈

前因

彼得拉舍夫斯基小组成立:1844年,在欧洲革命的影响下,俄国空想社会主义者彼得拉舍夫斯基在圣彼得堡成立了一个秘密革命小组。陀思妥耶夫斯基随后参加了这一组织的革命活动,招来沙皇政府的抓捕。

1849年4月23日,俄国作家陀思妥耶夫斯基因参与了反对沙皇尼古拉一世的革命活动而被捕。他与其他60位同伙一并被判处11月16日执行枪决。但在行刑的前一刻被沙皇改判成了流放西伯利亚。从此开始了十年的苦役生涯。

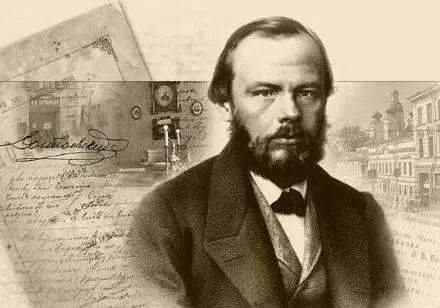

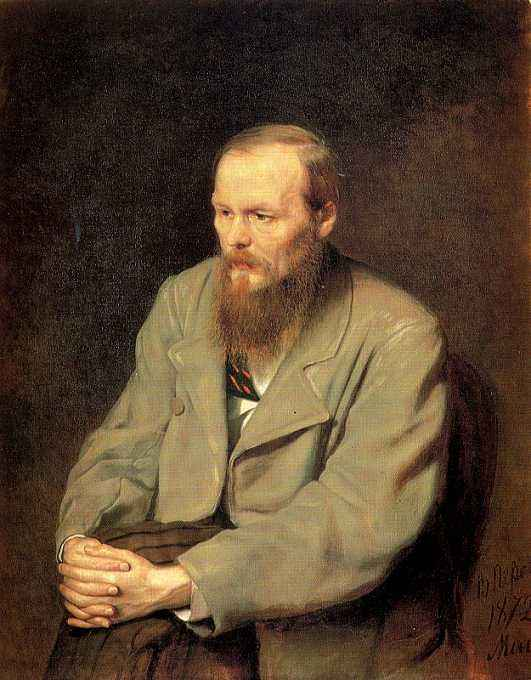

陀思妥耶夫斯基

假处决事件,是那个时代尼古拉一世独断专权,又喜欢塑造开明君主形象的最好体现。同时,对于陀思妥耶夫斯基个人来说,也是他人生中重要的转折点,成为他日后写出《罪与罚》、《白痴》等代表作的基础。

因为在19世纪群星灿烂的俄国文坛上,与托尔斯泰、屠格涅夫齐名的陀思妥耶夫斯基,正因为走过了一条艰辛、复杂的人生之路,才有人说“如果说托尔斯泰代表了俄罗斯文学的广度,陀思妥耶夫斯基则代表了俄罗斯文学的深度”。

那么,陀思妥耶夫斯基亲身体验的这段罪与罚到底是怎样一个经历呢?

陀思妥耶夫斯基被捕这天正好是俄国的圣乔治节,正是在历史上的这天俄国农民失去了自由更换主人的权力,沦为农奴。

陀思妥耶夫斯基参与的一个彼得拉舍夫斯基革命小组,就是想在这个特殊时间,鼓动农奴起义。不料被沙皇尼古拉一世的秘密警察第三厅提前发现,小组60人全部被捕。

晚上11点,秘密警察的头目奥洛夫伯爵亲自押送这群年轻“囚犯们”进入彼得保罗要塞著名的监狱。在这里,彼得大帝处死过自己的儿子伊凡,叶卡捷琳娜二世关押过政敌,就连十二月党人也在这里忍受煎熬。

圣彼得堡要塞

如今,轮到彼得拉舍夫斯基小组的这群青年们了。被关押的半个月来,陀思妥耶夫斯基多次被提审。他见到了沙皇最为信任的几个将军,这是尼古拉一世统治的特点,重用武将,一度身边没有一个文职。

这时,主持审讯的杜贝尔特将军带着讽刺的口气对面前的几个囚犯说,其实秘密警察早在一年前就已经开始监视陀思妥耶夫斯基这一群人了。

这让陀思妥耶夫斯基瞬间感到脊背发凉,唯一能够安慰陀思妥耶夫斯基的就是写作与阅读。监狱中,他不仅完成了一部短片集《小英雄》,更在寄出第一封信中首先提到的就是想读书。

审讯过程中,一部分人似乎后悔了,他们纷纷写下请求沙皇原谅的证词。而陀思妥耶夫斯基站在宣判法庭上,坚持自己憎恨的不是尼古拉一世的政府,而是可怕的农奴制。

他并没有说谎,他一直认为俄国的现实并不适合欧洲革命,而是像彼得一世改革一样的专制手段,这正是早期空想社会主义者的特点。

最终,法庭判决包括陀思妥耶夫斯基在内的15人死刑,11月16日执行。

事情的转机就发生在沙皇身上。尼古拉一世看过审讯报告后,得知这群人并没有推翻沙皇统治的想法,这对于大权独揽的尼古拉一世来说不具有威胁性。于是,喜欢在民众中塑造开明君主形象的尼古拉一世决定法外开恩,改死刑为流放。

然而,按照法律程序,还要举行一次假死刑过场。通常情况下,会提前告诉囚犯们沙皇已经赦免他们的罪行了,可这次尼古拉一世决定震慑一下这群青年。

对假行刑一无所知的陀思妥耶夫斯基等人被带到了刑场。一个执行队的警察还吓唬他们说,等会儿行刑要把自己的腿抬高一些,否则会带着感冒进入天国的。

第一批要行刑的囚犯被带了出来,陀思妥耶夫斯基刚好就在其中。他后来回忆,当时自己只感觉到神秘的恐惧,可能五分钟内自己就要前往另一个未知世界了,甚至其中一个同伴被吓得当场瘫软在地。

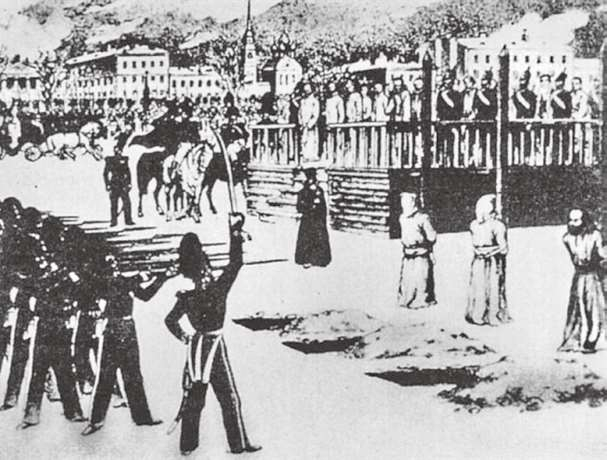

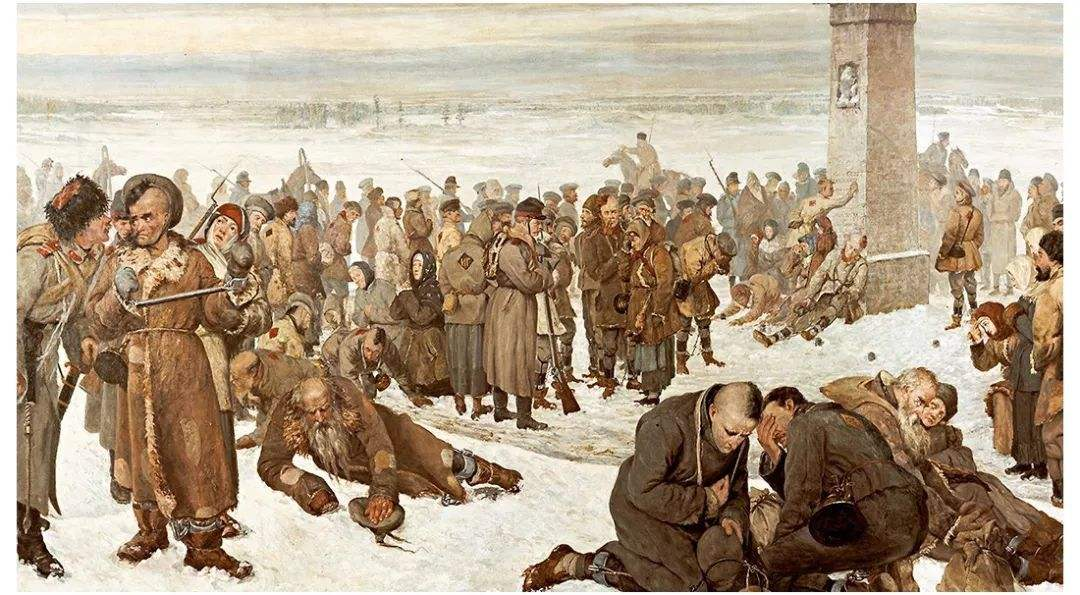

包括陀思妥耶夫斯基在内的彼得拉舍夫斯基小组的假行刑

执行枪决的官员扣动扳机的悬念大概持续了一分钟,现场一片寂静。然后听到了下令退后的鼓声。这时,当过兵的陀思妥耶夫斯基明白了这个信号,知道自己暂时保住了性命。

就在其他囚犯还不明所以然的时候,一个副官骑马奔到现场,带来了沙皇的赦免命令和真正的判决。陀思妥耶夫斯基等参与人员被判处流放到遥远的西伯利亚,在部队中服军役。

流放西伯利亚

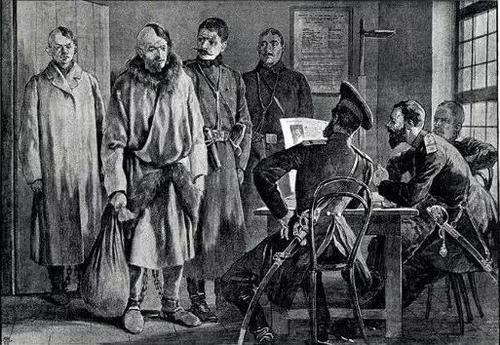

正是这十年的服役生涯,让陀思妥耶夫斯基的思想发生了巨变,开始反思自己,放弃之前的乌托邦式空想社会主义,更加关注社会现实问题,进入深度创作过程中。

陀思妥耶夫斯基的军役生涯

后果

《罪与罚》出版:假死刑事件之后,陀思妥耶夫斯基经历了十多年的服刑,彻底改变了他的一生。终于在1866年完成了《罪与罚》这部代表作品。

结论:真正站上过死刑场的陀思妥耶夫斯基以自身的流放经历和苦役生涯,完成了生命历练,更成就了俄国文学的深度创作,而他的经历也体现着尼古拉一世统治时期的时代特点和沙皇个人的行事风格。