前因:法国大革命;后果:亚历山大二世废除农奴制。

文/全历史 拓跋云

前因

1789年,法国大革命爆发。自由、民主、博爱的思想随着革命浪潮在欧洲的蔓延,俄国的一些贵族也受到新思想的影响,成为沙皇专制统治的威胁。

1825年12月26日,受到欧洲的启蒙思想及自由主义思潮影响的俄国军官发动十二月党人起义,震惊了沙皇尼古拉一世。

尼古拉一世意识到,自己对于这些起义的贵族,并不能全部赶尽杀绝,毕竟统治仍然是需要贵族作为助手的。

因此,他仅仅处死了五位带头起义的军官,其余相关的大多数人都被流放。作为补偿,所有这些军官的近亲,特别是这五位的近亲,都得到了提拔。

尼古拉一世想要一个根本解决的方案。他认为,自从法国大革命以来,那套引发革命的自由民主思潮才是关键所在。对于这套思想,他是排斥的。他看到了法国大革命引发的秩序震荡,以及法国雅各宾派所带来的血腥统治。

反对罗伯斯庇尔共和政变的表现。此图片中罗伯斯庇尔被一支手枪击中

他认为这一套思想并不符合俄国的现实,俄国需要自己的一套思想体系,来抵御法国思想对于俄国人的腐蚀。

于是,俄国自身的传统文化价值,逐渐开始在尼古拉一世的时代开始被重视。例如为纪念战胜拿破仑,俄国要建一个救世主大教堂。本来风格是仿照古罗马的帝国风格,可是尼古拉一世却把设计图纸改为了一种全新的“俄罗斯-拜占庭风格”。

经过几年的酝酿,面对西方提出的“自由、平等、博爱”,尼古拉一世针锋相对的提出“东正教、专制主义、民族性”。这就是尼古拉时期的国家制定意识形态,被称为“官方民族理论”,或“官方的人民性”。

在他看来,那些十二月党人就是因为出国,并通过各种途径接触到了有害的思想,才起义的。特别是在1848年革命后,或许也有年老糊涂的因素,他竟然天真的认为,不让俄国人民了解外面发生了什么,限制俄国公民出国,禁止学术交流。

在他统治下的俄国大学,自治是不可能的,宪法和哲学竟然也从课程表中删除了。尼古拉一世的教育大臣乌瓦罗夫被迫辞职,换上来的官僚又一次同自己的助手说:“你要知道,我没有自己的思想,也没有自己的意愿,我只是执行皇帝意志的盲目的工具。”大学如此,就更别说对于新闻审查的严苛程度了。

所以他期待着,封闭思想的国门,在加上“官方的人民性”,就能稳固自己的统治。

正式在这种背景下,尼古拉一世期间,有很多被禁的文学作品,更有很多人因思想问题而被处罚。

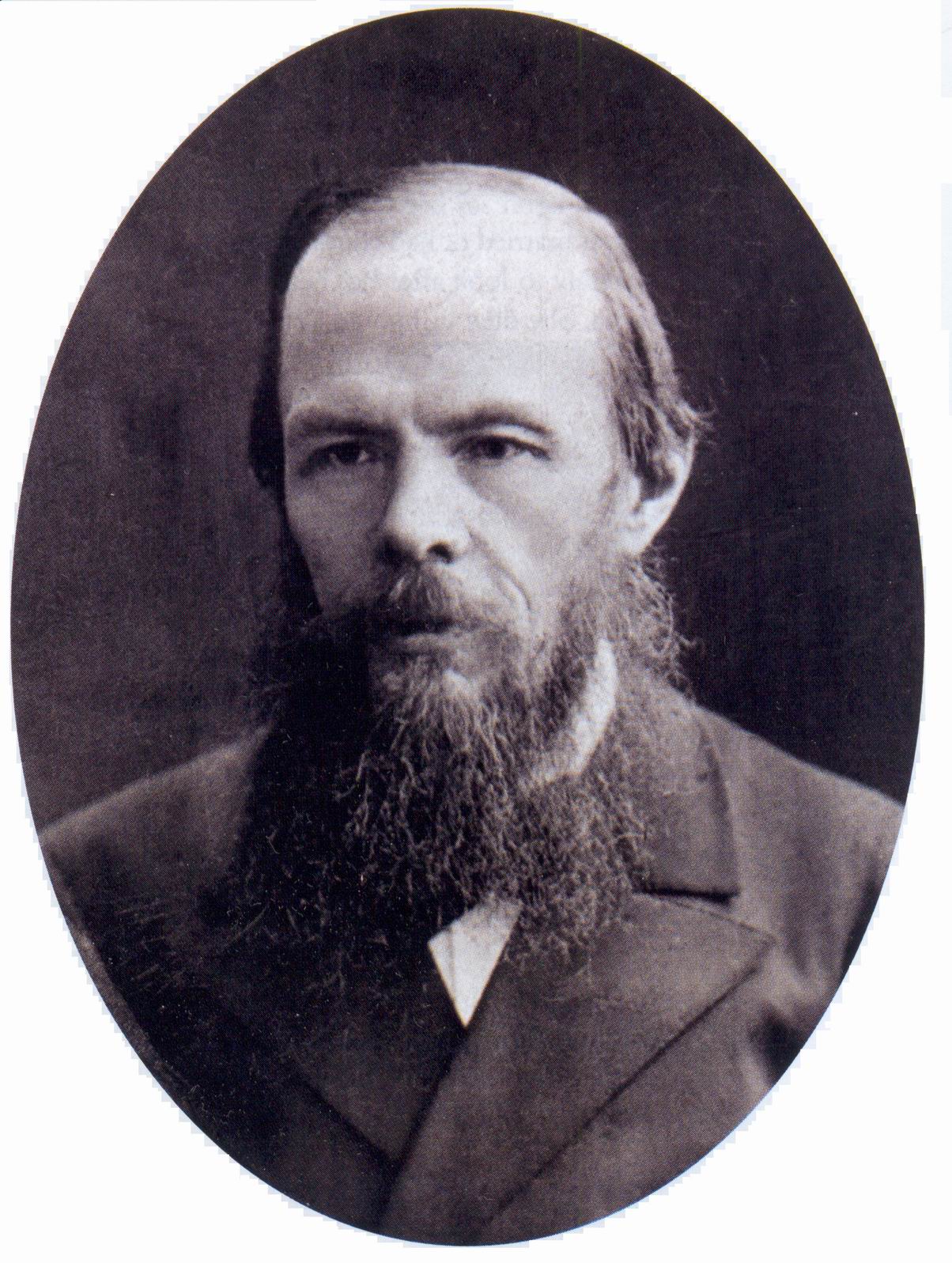

1849年4月22日,社会主义者彼得拉舍夫斯基的星期五聚会被沙皇政府破获,参与聚会的一个人大名鼎鼎,就是陀思妥耶夫斯基。彼得拉舍夫斯基主张俄国民主化,消灭农奴制度和专制制度,该小组是由一群知识分子组成的秘密组织,定期聚会探讨被俄国沙皇尼古拉一世所禁的文学作品。

苏联社会主义的现实主义文学奠基人高尔基说过:“就表现力来说,他的才能只有莎士比亚可以同他媲美。”

8个月后的12月22日,他们被送至圣彼得堡的谢苗诺夫校场,其中三人被蒙面绑上了行刑柱,其中一个就是陀思妥耶夫斯基。他被指控他两项罪名:一是他先后在小组成员杜罗夫和彼得拉舍夫斯基住处朗读过别林斯基致果戈理的信,信中明确提出反对农奴制度,而且他后来还给蒙别利传抄过;二是,在斯佩什涅夫住处,陀思妥耶夫斯基朗读格里戈里耶夫中尉的煸动性小说《士兵谈话》时他在场。

俄国思想家、革命活动家赫尔岑曾说尼古拉一世“隆重地用绞刑架开始了统治”。

但是,站在尼古拉一世的立场上,一切都是那样的合理:他要为自己的帝国负责,一切治理以实用为前提。

所以,尼古拉一世也意识到了当时俄国贵族的腐朽,以及专制统治下带来的副作用。所以,尼古拉一世在位期间,将果戈里的《钦察大臣》解禁,并搬上舞台。尼古拉一世之所以要“网开一面”,就是想借这部剧来讽刺官僚和贵族们,给他们提个醒。在看完这部剧后,他说:“所有人都挨骂了,我挨骂最多。”

这句话表明,他要为帝国的所有事情负责,无论好事和坏事。而革命思潮,就是他执政的最大敌人。他说:“革命已经到了俄国的门槛,但我发誓只要我一息尚存,革命就不会渗透到俄罗斯。”

后果

尼古拉一世的专制统治虽然能稳定一时的秩序,但并不能长久。比如愈演愈烈的农奴制改革,成为了他儿子亚历山大二世上台后最为急迫解决的事情。

结论:尼古拉一世所做的一切在当代看来是逆时代潮流的,也并不能阻挡革命时代的洪流。不过,尼古拉一世只是做了一个帝王应该做的而已。