前因:尼古拉一世继位;后果:沙俄占领哈萨克斯坦。

文/全历史 拓跋云

前因

1825年尼古拉一世继位后,为完成为国家寻找出海口的战略目标,而君士坦丁堡和土耳其海峡,成为尼古拉一世的目标。

1853年7月28日,英、法、普、奥等四国就奥斯曼帝国和沙皇俄国之间的关系,做出协调方案,公布“维也纳照会”。

然而奥斯曼帝国拒绝了这次协调。这让本同意协调的俄国沙皇尼古拉一世有些措手不及。毕竟在过去的几百年里,奥斯曼帝国与沙皇俄国发生多次争斗,但奥斯曼几乎无法占到便宜,

军事实力落后的奥斯曼帝国,竟然拒绝了大国的调停,为什么呢?

小国虽无外交,但有时可凭自己独特的地缘优势,令大国不得不听命于它。奥斯曼帝国掌控的土耳其海峡所具有的不可替代性,令英法等国卷入了这场争端。

最先为奥斯曼帝国撑腰的是法国的拿破仑三世。事实上这场克里米亚战争的爆发,也与他有关。

拿破仑与俾斯麦

拿破仑三世一直对1815年维也纳会议后,重建的欧洲秩序耿耿于怀,一直想重现叔叔拿破仑大帝的事业,而称帝就是第一步。

为此,1850年拿破仑三世决定用奥斯曼帝国境内的“圣地”做文章,企图把自己打扮成天主教徒的保护者,恢复拉丁教会在圣地的权利,本质上是拿破仑三世对俄国在奥斯曼帝国问题上主导权的反制。

这一情形令一向以东正教保护者自居的俄国不满。1853年5月,沙皇要求把奥斯曼帝国境内所有信奉东正教的臣民交给俄国“保护”。若奥斯曼帝国不同意,这便是尼古拉一世梦寐以求出兵的借口。

奥斯曼帝国自然不能同意,立刻向英法两国求援。

虽然英法两国对俄国的扩张存在忧虑,但此时并没有与沙俄动手的打算。所以,尽管英国派出舰队监视俄军,英国驻君士坦丁堡大使斯特拉特福德还努力劝告奥斯曼避免战争:他特意要奥斯曼帝国对俄国提出的种种条件做区别对待,即有些还是可以答应的。

尼古拉一世吃准了英法的底牌,奥斯曼帝国借助英法保持强硬,于是双方谁都不退让,谈判破裂。俄国大使缅施科夫在离开奥斯曼帝国之前,写了一封极具挑衅的信作为俄国的最后通牒。有人评价缅施科夫,与其说是一名外交官,不如说是一介武夫。

1853年7月3日,俄军攻占多瑙河流域的土耳其附属国瓦拉几亚和摩尔达维亚。

多瑙河下游对于俄国寻求黑海出海口至关重要

这一变化,英、法等国又是怎样考虑的呢?

由于拿破仑三世已达成称帝的初步目标,加之法国必须联合英国才有能力对抗沙俄,更何况奥地利和普鲁士也可能支持沙俄。因此法国宣战意思并不强烈。

英国同样如此。正如尼古拉一世估计的那样,英国对于瓜分奥斯曼帝国并不排斥,英国纠结的是瓜分与限制俄国东扩之间寻找平衡点。

但奥地利此时着急了。因为如果它支持俄国,那么为报复法国,必然会支持意大利反抗奥地利的统治,毕竟当时意大利北部在奥地利的控制下。如果支持英法,那么它将直面沙俄。

最终,奥地利只能努力在各方之间斡旋,7月28日与各方达成了相对温和的“维也纳照会”,建议奥斯曼的苏丹政府重申沙皇有保护基督教的权利,同时并没有提出俄国从多瑙河两公国撤军的要求。

此时尼古拉一世有些吃惊,因为他没有想到“三皇同盟”的普鲁士和奥地利不支持他,于是也开始担心在没有普奥牵制的条件下,战争是否获利最大。又因为此照会部分满足了他的要求,便同意此照会。

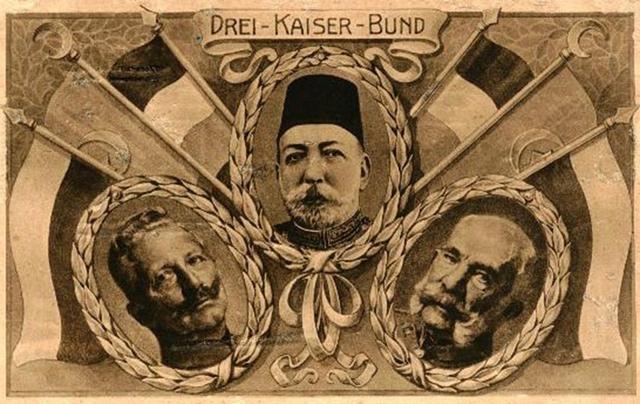

德意志统一后,俾斯麦为了孤立和打击法国,策划德意志帝国皇帝与俄罗斯帝国、奥匈帝国两国皇帝结成的同盟

不过正如文章最开头提到的,奥斯曼帝国选择了拒绝,并于1853年10月16日向沙俄宣战。奥斯曼借助自己对于英法等国利益方面的重要地位,混战中谋求最大利益。英法不得不在次年3月宣布向俄宣战。

英法的参战,很快令尼古拉一世感受到俄国在军事力量上的落后,开始节节败退。奥地利则在1854年7月至9月入驻多瑙河流域两公国,俄罗斯被迫撤出。9月14日,英法联军在克里米亚登陆,开始了围攻塞瓦斯托波尔战役,直至一年后陷落。

后来,奥地利又与英法签订反俄同盟,意大利的撒丁王国也加入了战团。眼见败局已定,新沙皇压力山大二世于1856年3月30日被迫签署巴黎条约,正式结束战争。

经此一战,沙俄不但没有实现强夺土耳其海峡的战略目的,反而丧失了黑海地区的优势。这种耻辱,对于扩张成性的沙俄的精神打击巨大:“欧洲宪兵”的地位不再。不过鉴于俄国在军事上已经失败,这个和约可以说是非常温和的了。

战争后,俄普奥三皇同盟不在,普鲁士由于中立态度与俄交好,奥地利反而被英、法、俄孤立,逐渐削弱,普鲁士借此统一德国。最后参战的撒丁王国也趁奥地利的削弱统一并建立了意大利王国。俄国,扩张的目光则开始瞄向东方。

后果

克里米亚战争后,沙皇俄国在西方的扩张受阻,眼光开始瞄向东方。并经过多年蚕食,1864年占领哈萨克斯坦全境,势力开始向中亚以及远东扩展。

结论:巴黎条约是继1815年维也纳会议后第二大重要外交事件,彻底打破了维也纳会议之后的欧洲格局。而做到这一切的,竟然是这个即将灭亡的西亚病夫奥斯曼帝国。