我国近代著名音乐家黄自创作的清唱剧《长恨歌》,是他唯一的一部大型声乐套曲,也是中国近现代音乐史上第一部这种体裁的作品。

《长恨歌》创作于1932年夏秋,这部抒情、戏剧性的清唱剧,内容取材于唐代著名诗人白居易的同名长诗,并选用其中的诗句作为各乐章的标题,在剧情结构与段落布局方面,还参照了清代洪升创作的传奇剧本《长生殿》。

我国音乐家黄自便同诗人韦瀚章运用歌曲这一斗争的武器,以唐代诗人白居易的《长恨歌》为题材,写下了我国第一部清唱剧《长恨歌》,借唐明皇不理朝政对国民党反动政府进行了有力的讽刺。歌中唱道:“只爱美人醇酒,不爱江山……”它向人们宣告,腐败的政治必然会导致民族的灾难,它有力地配合了我党领导的抗日救亡运动。

《长恨歌》白居易

黄自先生是中国“五四”运动以来最有修养的音乐教育家之一。父母是教育家,其父黄洪培是著名爱国民主人士黄炎培之堂兄。他是我国著名的现代作曲家和音乐理论家,是第一个系统地全面地向国内学子传授欧美近代专业作曲理论,并且有着建立中国民族乐派的抱负的音乐教育家。

黄自

黄自毕业于美国耶鲁大学音乐学院,创作了交响乐曲《怀旧》,后来发表著名的《梅花三弄》、《玫瑰三愿》等。在抗日战争中华民族危急之时,黄自积极参加抗日救亡运动,写下了大型爱国合唱曲《抗战歌》、《旗正飘》、《九一八》、《热血》等。

清唱剧《长恨歌》是他黄自唯一的一部大型声乐套曲,也是中国现代音乐史上第一部这种体裁的作品。。作者创作这部清唱剧,一方面是为了填补合唱教材中缺乏中国作品的空白,另一方面也有针砭时弊的积极意向。

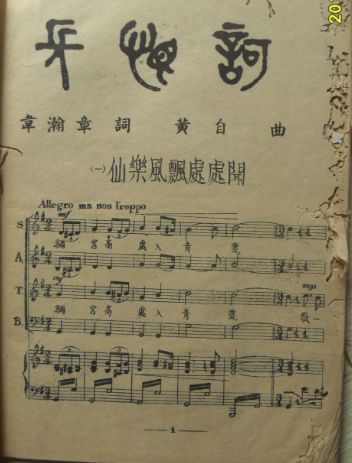

清唱剧《长恨歌》

作品反映了在日寇加紧侵华、亡国之祸迫在眉睫,“九·一八”事变后,日本帝国主义的侵略日益猖獗。他们不断深入内地,并在上海挑衅,当时驻淞沪的国民党第十九路军英勇反击,而腐败的国民党当局却采取不抵抗政策,在这民族生死存忙严重局势下,广大人民群众的爱国热情和日益觉醒的民族意识。

1933年,在一次音乐会上,上海音专首次演出了这部未完成的清唱剧——其中“七月七日长生殿”和“山在虚无缥缈间”,是几十年来在音乐会上演出最多的两个乐章。

萧友梅(中)、黄自(右2)与国立音专第一届毕业生李献敏、喻宜萱和裘复生合影

这部大型声乐套曲共分十个乐章,但黄自只完成了其中的七个乐章的谱曲工作;这七个乐章分别是:

一、仙乐风飘处处闻(混声四声部合唱)

二、七月七日长生殿(女声三声部合唱及女高音和男低音的独唱、二重唱)

三、渔阳鼙鼓动地来(男声四声部合唱)

五、六军不发无奈何(男声四声部合唱)

六、宛转蛾眉马前死(女高音独唱)

八、山在虚无飘渺间(女声三声部合唱)

十、此恨绵绵无绝期(混声四声部合唱及男低音独唱)

(1972年,林声翕补写了《长恨歌》的第四、第七、第九乐章。)