前因:克里米亚战争;后果:亚历山大二世被刺杀。

文/全历史 拓跋云

前因

沙皇俄国在1853到1856年的克里米亚战争中战败,尼古拉一世去世后,他的儿子亚历山大二世继位。

1855年,尼古拉一世去世,其长子亚历山大二世继位沙皇。

37岁的亚历山大二世即继位之后,他就面临了一个巨大的问题,那就是如何清除克里米亚战争战败的影响,如何重树皇室形象。

克里米亚战争之后,在俄国境内很多老百姓,尤其是农奴看来,亚历山大二世是以丢脸和失败开启他的时代的。

为了赢得民心,亚历山大二世决定从废除农奴制开始。

亚历山大二世

亚历山大二世清楚,自法国大革命以来,自由、平等的观念让农奴制为人诟病。所以,西欧、中欧的很多地区都先后废除了农奴制。最早的如巴伐利亚、丹麦、法国、荷兰等地。

1817年,当时属于俄国的拉脱维亚和爱沙尼亚地区也废除了农奴制。

亚历山大二世的父亲尼古拉一世也曾对农奴制进行改革。例如赋予农奴和贵族一样从事商业的权利。同时,也赋予农奴从一个地主的属地迁徙到另一个地主属地的自由。经过改革,农奴的人数占俄国总人数的比例也降低到50%以下。

例如,俄国有一名叫普尔列夫斯基的农奴,他就跑到了敖德萨,在那里找到了一份酒吧侍者的工作,后来升为经理,并在酒吧常客的帮助下,做起来贩糖的买卖成为了商人。攒足了钱之后,他还把人身自由买了回来。

亚历山大二世并不是人们想象中倾向自由主义的一个人。相反,他是一个顺从父亲的儿子。亚历山大二世之所以这么做,或许是看到了取消农奴制是大势所趋。更何况父亲也有这种想法,自己主动取消农奴制还能收获民心,何乐而不为呢?

另外,亚历山大也感受到了形势所迫。

尼古拉一世在1848年欧洲革命后,事实上已放缓了对农奴的解放,因为他从巴黎、维也纳、华沙等地看到了国家革命后,失去秩序的混乱。尼古拉一世曾说:“现在去触动它还是一件更加有害的事情。”

《街头的路障》一副由霍勒斯·韦尔内于1848年创作的画作。背景为巴黎先贤祠。

尼古拉一世也应该用取消农奴身份来交换农奴参与克里米亚战争。可是,战争失败了,尼古拉一世死了,亚历山大二世该作何抉择?公开违背战时的承诺吗?

那太危险了。亚历山大二世不止一次的对自己说。据统计,尼古拉一世时期,1826年之1840年期间共爆发了2000多起农奴暴乱;在亚历山大二世统治前期,4年间就爆发了1000次。

亚历山大二世切身感受到了时不我待。在一次讨论农奴制废除的会议上,他说出了那句经典的话:“与其等农奴自下而上的解放自己,不如自上而下解放农奴。”

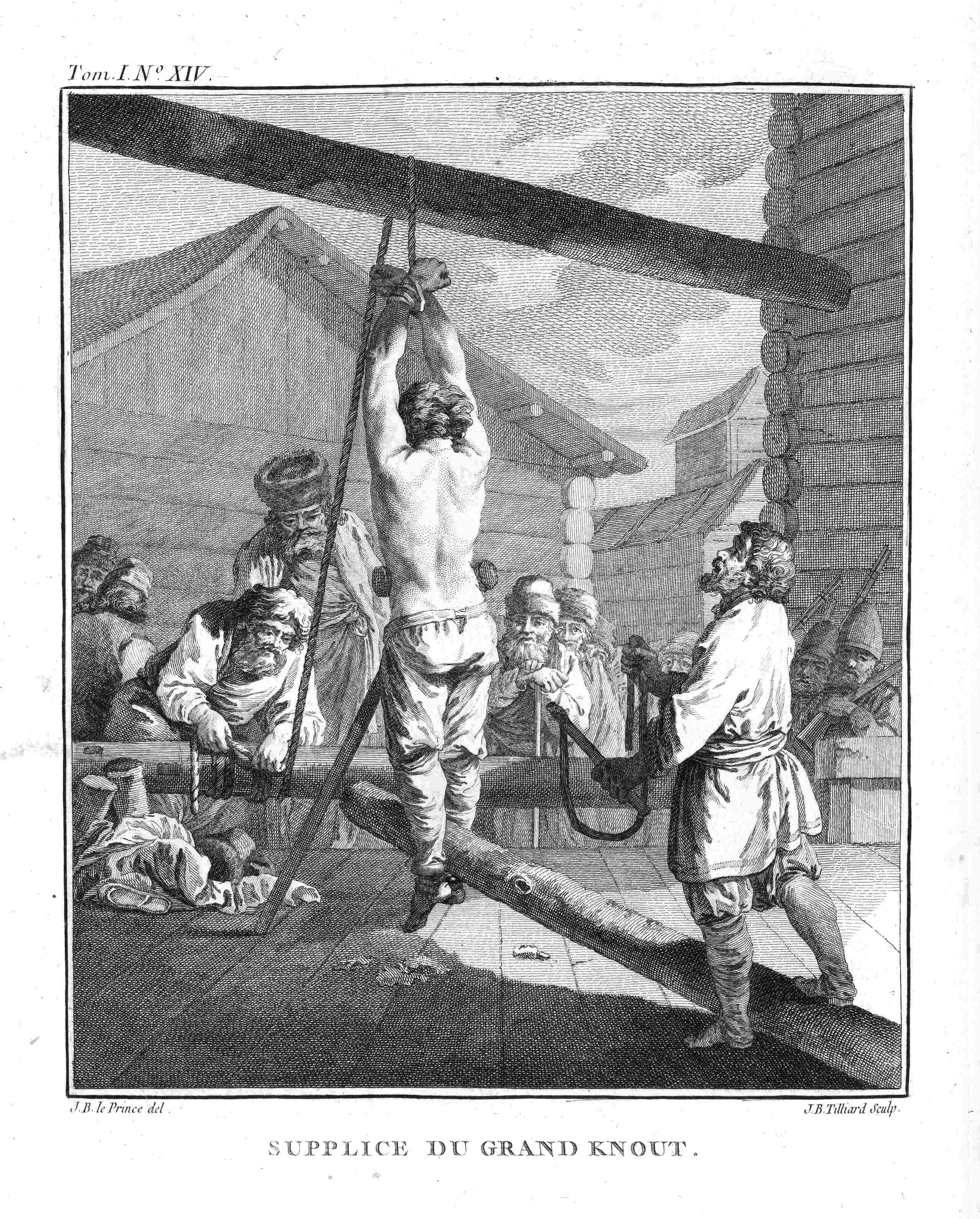

鞭刑在俄罗斯很常见

最后,在讨论农奴制的过程中,有不少贵族抱怨,称农奴制遭遇软抵制。

比如,农奴为领主服劳役,竟然派去了自己最小的儿子。还有很多农奴故意拖延,慢悠悠的为领主做事情,以至于当时有句话叫“像在领主庄园里那样干活”。还有农奴用变质的鸡蛋和发霉的蜂蜜向领主进贡。

早在1832年,一位钦差大臣就曾说:“我仔细观察了农民阶级和人口中最下阶层的精神面貌,注意到他们的态度发生巨大变化,变得更大胆、更独立、更不顺从,同时他们也更贫穷了。”

基于以上的分析,最终,亚历山大二世1861年签署废除农奴制的法令,占帝国人口34%的2300万农奴获得自由。

只不过,任何改革后有获利者,更有受损者。贵族们不开心,毕竟,改革实实在在动了俄国的贵族的奶酪,而获得自由的农民们也抱怨不断。

在俄国的一个名叫彼尔姆的村落,警察宣读了农奴解放敕令后,农民们强烈反对,对来宣读敕令的警察大呼:“与过去我们受领主、伯爵统治的日子也没什么不同。”甚至有人认为,这是沙皇给了农民土地并“真正”解放了他们,是恶毒的地主向人民隐瞒了真相。这是因为,沙皇为了弥补贵族和地主的损失,国家以债券和农民付款的方式赔偿,农民如果想要一块土地,须付给政府补偿金,分49年偿清。

客观来说,这次改革的确令地主、贵族对农奴的束缚永远消失,但并未减轻农民身上的压力和改善农民生活的艰辛。农民起义并未减少,俄国的农业生产也没有明显提高。亚历山大二世也因此,得罪了太多人,尤其是国内的保守势力,最终被人刺杀。

后果

1881年3月13日,亚历山大二世在圣彼得堡被民意党(人民意志党)成员炸死。

结论:亚历山大二世的改革,并非简单受到自由、民主等意识形态的召唤而引发,他是切实感受到了统治的压力以及农奴制度的弊病。