前因:格林卡的歌剧《伊凡·苏萨卡》;后果:柴科夫斯基离开莫斯科。

文/全历史 胥言

前因

格林卡的歌剧《伊凡·苏萨卡》首演:公元1836年,俄国作曲家格林卡的歌剧《伊凡·苏萨卡》在圣彼得堡首演,这被视为第一部俄罗斯民族歌剧,格林卡也被称为俄国交响乐的奠基人。

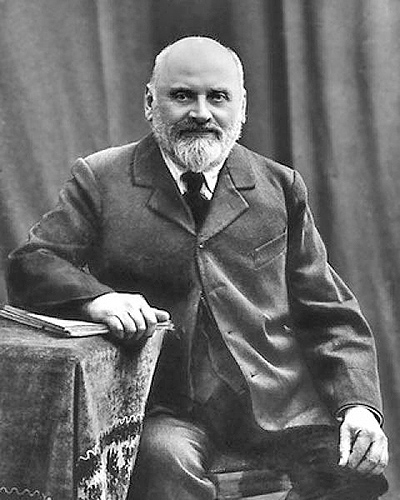

公元1868年,柴科夫斯基结识俄罗斯音乐协会指挥巴拉基列夫,开始和代表俄罗斯民族乐派的“强力集团”来往,集中以俄罗斯民间音乐为素材进行创作。

强力集团是俄罗斯的一个音乐创作小团体,以俄罗斯音乐协会指挥巴拉基列夫为首,一共五人,都是俄罗斯民族乐派的领军人物。

当时的俄国正处于改革的时期,沙皇亚历山大二世废除农奴制,设立议会,试图使俄国走上近代化的道路。俄罗斯音乐界受此影响,变得非常活跃,开始排斥宫廷内流行的意大利音乐,主张挖掘俄罗斯民族元素,创作俄罗斯人的音乐,强力集团应运而生。

1865年,柴科夫斯基应邀到莫斯科音乐学院执教。在他驻留莫斯科期间,受到了强力集团很深的影响。

柴科夫斯基早期的重要作品《罗密欧与朱丽叶幻想序曲》,就是在巴拉基列夫的提议下创作的。而且,巴拉基列夫给柴科夫斯基写下乐谱的大纲,提醒他必须要表现斗剑的场面,连定什么调都做了要求。整首乐曲几乎是在巴拉基列夫手把手的指导下完成的。

柴科夫斯基完成初稿,拿给巴拉基列夫看时,受到了后者的批评。巴拉基列夫说这曲子跟他期待的差得太远,有股小市民的味道,不够庄重。柴科夫斯基只好拿回去继续修改。

这首交响曲完成并上演之后,艺术评论家斯塔索夫对巴拉基列夫说,强力集团现在不是五个人,是六个人了,足见巴拉基列夫对柴科夫斯基的影响有多大。

柴科夫斯基此后的创作,与强力集团的理念一脉相承,取材于俄罗斯民间音乐,经常是把旋律直接应用在作品里。

比如说创作《如歌的行板》,主题就是一首民歌,是柴科夫斯基到乌克兰(当时是俄罗斯帝国领土)探望妹妹时,从当地一个泥瓦匠那里听来的。大文豪托尔斯泰曾经被这首曲子感动得流泪。再比如说,柴科夫斯基用了一年的时间,将五十首俄罗斯民歌改编成了钢琴二重奏。这都说明他对俄罗斯民间音乐的发掘是不遗余力的。

然而,柴科夫斯基和强力集团还是发生了分歧。

1873年,柴科夫斯基的《第二交响曲》首演,反响热烈,强力集团之一的居伊却提出了批评。居伊说这首交响曲有不少地方冗长陈腐,是“俄罗斯民歌和西欧技法令人不快的混合”。

居伊的批评给柴科夫斯基泼了一盆凉水,导致这首曲子前前后后一共修改了七年才最终定稿。这件事也暴露了柴科夫斯基和强力集团之间的理念不合。

首先,柴科夫斯基创作只为作品质量服务,而强力集团坚决抵制西欧音乐的影响。

强力集团认为西欧德意志、意大利的音乐,都是受俄国上流社会追捧的,必须要摆脱其影响,这也和当时俄国社会反对沙皇专制统治的意识有关。柴科夫斯基对此并不认同,他只想写出美的音乐,还写文章批评强力集团实行激进的改革,本质上是一种无知。

其次,柴科夫斯基出身学院派,而强力集团反对学院训练。

柴科夫斯基毕业于俄罗斯第一所音乐学院圣彼得堡音乐学院,又是莫斯科音乐学院最年轻的教授之一。强力集团则把音乐学院视为沙皇和贵族的学术垄断。

1877年,柴科夫斯基离开莫斯科之后,明显更加偏向于走自己的艺术道路,不再局限于体现俄罗斯的民族性。当年在巴拉基列夫指导下完成的《罗密欧与朱丽叶幻想序曲》,也被他按照自己的想法进行了改写。

理念之争并没有影响柴科夫斯基和强力集团的友谊。巴拉基列夫后来因为宣传进步思想,被迫辞去俄罗斯音乐协会的职务,柴科夫斯基还公开发表文章,声援巴拉基列夫。而且直到今天,柴科夫斯基也是研究俄罗斯民族乐派绕不开的人物。

后果

柴科夫斯基离开莫斯科:公元1877年,俄罗斯作曲家柴科夫斯基离开莫斯科,开始到国外旅居。这是柴科夫斯基音乐生涯的转折年,原本经常出现在他作品里的俄罗斯民间曲调,变得越来越少。

结论:柴科夫斯基受强力集团影响,集中创作了一批以俄罗斯民间音乐为主题的作品,促进了俄罗斯民族乐派的发展,是19世纪中期俄国社会追求个性解放的艺术体现。