前因:第二次鸦片战争;后果:改总理衙门为外务部。

文/全历史 李曳白

前因

第二次鸦片战争:第二次鸦片战争后,清廷急需处理大量涉外事务,成立总理衙门。

公元1860年,恭亲王奕䜣等人上奏清廷,请求设立总理衙门,并以王大臣统领。

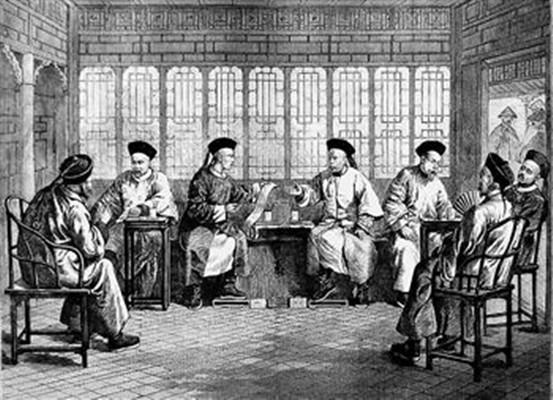

奕䜣等奏请设立的总理衙门,全称总理各国事务衙门,是专门处理和西方各国间外交事务的机构,而请求以亲王大臣统领,则是为提高新衙门的政治地位。

奕䜣请求设立总理衙门,其实是迫不得已。第二次鸦片战争后,办理赔款、公使进京等涉外事务太多,“抚局”工作人员少,工作时常要没日没夜地做,奕䜣甚至连休息时间都没有了。

清廷许多大臣也在战败中意识到处理好对外事务的重要。大臣焦祐赢等人曾联名上奏,希望设立“通商处”,处理和外国通商等事务,成了设立总理衙门的先声。

英国公使布鲁斯听闻奕䜣奏请,表示十分欢迎,他说有了总理衙门,各国和清朝就能更好的外交交流,是几十年来都求之不得的大好事。布鲁斯的话,基本代表了西方各国的意见。

当然,除了外交需要,奕䜣的奏请还考虑到国内局势。此时太平天国运动还在继续,和西方谈判的过程中,奕䜣认识到西方船坚炮利,想要借住西方国家力量,帮助清廷平定太平天国。

奕䜣在奏折里说,联合洋人剿灭太平天国,犹如三国时蜀国联吴灭魏,朝廷最大敌人不是洋人,而是太平天国。但奕䜣的奏折呈上去,咸丰皇帝偏偏不同意,说礼部就能处理外交事务。

咸丰其实并不喜欢和洋人交涉,他觉得清朝是天朝上国,怎么能和各国蛮夷交往?他说礼部就能处理外交事务,不是真想让礼部去处理和各国之间的外交工作,是为了找个借口拒绝。

当然,咸丰拒绝的原因除了想要维护清廷尊严,还因为提出设立总理衙门的人是奕䜣。奕䜣是咸丰的异母兄弟,人比较聪明,道光皇帝密定储位时,曾经在咸丰和奕䜣间犹豫很久,两个兄弟因此明争暗斗。别人要求设立总理衙门尚可,但事情是奕䜣提出来的,他想干什么?

奕䜣很快想明白咸丰拒绝的原因,他和兄长咸丰争夺皇位,其实始终受到猜忌,要不是英法联军进京,朝廷战败后的烂摊子没人收拾,咸丰才想到了自己,估计自己还是一个闲散人员。

奕䜣立刻上奏说,总理衙门的行政级别无需太高,和礼部下辖的四夷馆差不多就行。奕䜣的上奏表明自己不是想要通过总理衙门来扩张权力,获得了咸丰的认可。

咸丰最终同意了奕䜣的奏请,但他在总理衙门的全称上加了两个字,改为总理各国通商事务衙门,对新设机构的权力进行限定,以免恭亲王奕䜣的权力逐渐坐大。

总理衙门成立后,奕䜣本想建议将新衙门设置在礼部,但考虑到礼部地位尊重,不适合外国人出入,于是改换了选址,将原来在北京东堂子胡同的铁钱局稍加修缮,改造成了总理衙门的办公地点。但奕䜣的做法仍旧没有彻底打消咸丰的疑虑。

奕䜣以亲王大臣的身份负责总理衙门后,咸丰规定凡是在总理衙门办事的官员,不得同时兼任军机处的职务,避免其权力太大。咸丰还规定地方官员如有和总理衙门有关的事件上报,应通过军机处报给皇帝,防止他们和总理衙门发生关系

咸丰皇帝严格控制总理衙门的经费,要求总理衙门的办公经费由户部每月支取,以防止总理衙门利用处理通商事务的职务之便,控制天津和上海的关税收入。

不过,受到牵制的总理衙门和奕䜣,很快迎来转机。不久之后,逃难在热河行宫的咸丰皇帝病逝,清廷随即发生政变,慈禧太后在奕䜣的支持下夺去了最高权力。

帮助慈禧夺权成功的奕䜣权力增大,西方各国看到奕䜣的政治地位得到提高,都表示要以温和协调的态度,去取得清廷高层认可,总理衙门的位置变得更重要了。

慈禧见各国支持自己掌权,也对和各之间的交涉抱有积极态度,在她的认可和恭亲王奕䜣的倡导下,学习西方技术的洋务运动随之兴起,总理衙门的权力变大了。

随着洋务运动开展,总理衙门包揽各国盟约、购买船舰、管理海关等重要政务,职能越来越多。刑部郎中沈瑞林说,总理衙门的权力已经囊括了六部的职权范围。

虽然权力范围在逐步扩张,但总理衙门始终处在一片骂声中。反对派的质疑从未停止,他们说总理衙门主持洋务是崇奉异端邪说,其办事人员都是败类。慈禧对此有所了解,不无感慨的说到,只要是官员进了总理衙门的,一定挨骂。

但总理衙门迎合清廷和西方交涉的政治需要,在清末一直延续存在了四十多年。

后果

改总理衙门为外务部:八国联军侵华战争中国惨败,签订《辛丑条约》,总理衙门改为外务部。

结论:总理衙门帮助清廷处理对外事务,成为洋务运动的主持机构,是中国历史上首个办理近代外交事务的专门机构,为晚清政治制度的近代化开创了先河。